新职业需求下外语外贸专业核心胜任力素质模型构建及人才培养对策研究

张雪松

四川外国语大学 重庆沙坪坝 400031

一、引言

当前,全球产业链重构与数字技术革命催生了大量新职业形态。2019 年至今人社部已发布 7 批共 110 个新职业,其中跨境电商运营管理师、互联网营销师、供应链管理师等岗位存在显著人才缺口。传统外语外贸院校的人才培养模式仍以语言技能、语言文化和商务理论为核心,难以满足新职业对复合型人才的需求。本研究通过构建新职业胜任力模型,旨在为外语类高校人才培养方案调整提供理论依据和实践路径。

二、新职业需求特征与外语外贸专业适配性分析

新职业的诞生离不开时代的发展和技术的进步,呈现以下几个特征“技术驱动显著”“绿色职业扩容”“生活服务精细化”“产业融合加速”,新旧职业的更替背后,是对人才需求的更迭。

(一)典型新职业能力要素解析

从 2019 年至 2025 年 7 月,与外语外贸人才类相关性程度较高的三个新职业为跨境电商运营管理师、互联网营销师、供应链管理师,课题组对三个新职业的能力要求做了解析。

1.跨境电商运营管理师

(1)核心能力:跨境平台运营、数据分析、跨文化客户服务、国际贸易合规管理。

(2)实操技能:需理解跨境支付技术、掌握物流方案设计、用户行为分析等技能,具备英语或某种非通用语商务沟通能力。

2. 互联网营销师

(1)核心能力:数字营销工具应用、用户画像构建、跨文化内容创作、营销效果评估。

(2)实操技能:需熟悉TikTok、Instagram 等平台运营规则,通过挖掘消费数据,跨文化分析用户心理,能将英语或某种非通用语言作为工作语言。

3. 供应链管理师

(1)核心能力:供应链网络设计、国际物流协调、风险预警与应对、跨文化团队管理。

(2)实操技能:需掌握SAP 供应链管理系统,熟悉RCEP 等国际经贸规则,具备英语或其他语种商务沟通、谈判能力。

(二)外语外贸专业与当下人才需求适配性的深层次分析

外语外贸专业在人才培养方案设计上的路径依赖,使其难以应对跨境电商、数字贸易等新业态的能力挑战,具体表现为以下三重矛盾:

1. 课程体系的静态化与新职业技能的动态性脱节

传统外语外贸专业课程体系仍延续“语言技能 + 商务知识" 的二元结构,核心课程如《外贸英语函电》《国际结算》等内容更新周期较长,难以跟上数字贸易的发展节奏。在 2024 年6 月,商务部等 9 部门联合发布的《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》正式文件中明确指出“支持跨境电商企业按规定将出口货物在境外发生的营销、仓储、物流等费用与出口货款轧差结算”并要求“促进和规范数据跨境流动,允许跨境电商、跨境支付等应用场景数据有序自由流动”。这就要求跨境电子商务师需掌握海外仓数字化管理,跨境支付风控预防等,但目前国内大部分高校尚未将其纳入专业课程体系。

2. 实践教学的形式化与新职业能力的实践性背离

新职业对人才的要求具有鲜明的“实操导向”特征,但传统实践教学仍以校内模拟实训为主,与真实岗位场景存在显著落差。如今的《跨境电商实务》,学生虽参与模拟平台运营,但因缺乏真实海外用户数据和物流资源支持,难以理解“文化差异对选品策略的影响”等核心问题。

3. 学科壁垒的固化与新职业知识的跨界性冲突

新职业的能力需求呈现出“外语 + 技能 + 行业知识”融合特征,如跨境电商运营管理师既需精通外语谈判,又要掌握Python 数据分析和跨境税务政策。但传统外语外贸专业受制于学科壁垒,难以实现跨学科知识的有机整合。以跨境电商运营管理师需要的核心技能“精通一门外国语言”“掌握Python 数据分析技术”“通晓国际法务”“融通新媒体拍摄、剪辑、运用”为例,就分属几个学院的几种专业,就算学生辅修专业,也无法进行专业辅修的自由组合。

这种专业化培养模式导致学生知识结构单一:语言类学生缺乏数字工具应用能力,经贸类学生跨文化沟通深度不足。这种复合型要求与传统培养模式的专业分割形成尖锐冲突,造成“外语强、技术弱”“有理论、缺实践“的结构性人才短板。

三、构建外语外贸专业“新职业”胜任力模型

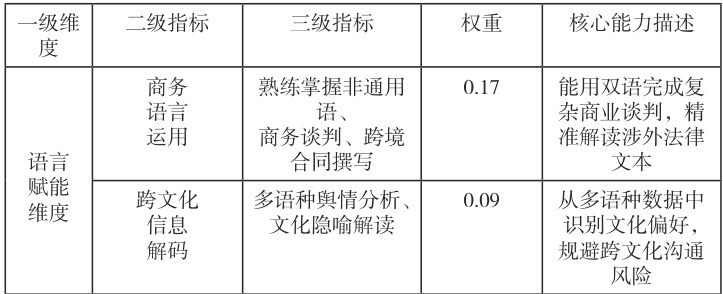

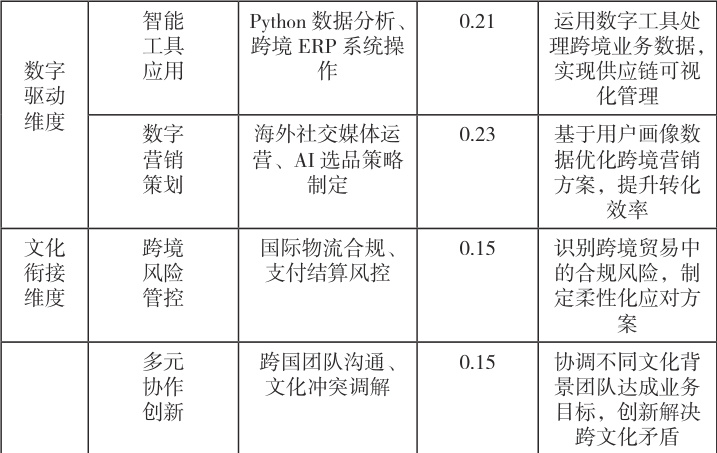

构建外语外贸专业新职业核心胜任力模型需遵循“理论锚定——数据驱动——实证验证”的逻辑链条,组建由高校教授、企业高管、职业标准制定专家构成的评审组,采用Likert5 点量表对初始要素的 " 职业相关性 " 评分,运用 SPSS 软件对要素进行系统聚类,最终形成外语外贸专业“新职业”胜任力模型(如表一所示)。

表一 外语外贸专业新职业核心胜任力“三维九项”模型

四、基于外语外贸专业新职业核心胜任力“三维九项”模型的人才培养建议

结合外语外贸专业新职业核心胜任力“三维九项”模型,针对模型各模块提出以下方向性培养建议:

(一)语言赋能维度:构建“工具- 场景- 思维”一体化培养逻辑

1. 强化语言能力的业务嵌入性

突破传统语言教学的工具化定位,将语言能力培养与跨境业务场景深度融合。通过模拟真实商业谈判、合同签署、纠纷调解等场景,提升学生在专业语境中运用多语种理解商业信息、精准进行商务谈判、解读法律条款的能力。

2. 深化跨文化信息的理解能力

建立多元文化案例库,覆盖不同区域市场的文化习俗、消费心理及商业规则,通过文化隐喻解读等训练,培养学生从多语种信息中提取文化核心要素、预判文化冲突风险的能力。

(二)数字驱动维度:打造“技能- 数据- 创新”协同培养体系

1. 提升数字工具的业务应用能力

以外贸业务全流程为线索,培养学生运用 AI 通用大模型、 Agent 智能体、数字化工具解决实际问题的能力。聚焦数据采集、分析、可视化等核心技能,引导学生掌握数字工具与外贸环节的适配逻辑,使智能工具成为业务优化的“加速器”。

2. 培育数据驱动的业务创新意识

强化数据思维在营销策划、供应链管理等环节的渗透,引导学生从用户数据、市场数据中挖掘业务机会。推动传统外贸思维向“数据先行的创新模式转变,提升在数字环境中的业务创造力。

(三)文化衔接维度:构建“风险- 协作- 适配动态培养机制

1. 强化跨境业务的风险管控素养

围绕国际贸易合规、支付结算、物流管理等核心环节,建立风险识别与应对的人才培养体系。通过模拟实操、行业案例复盘等方式,提升学生对跨境业务中政策风险、文化风险、操作风险的预判能力,增强业务韧性。

2. 提升多元场景的协作创新能力

搭建跨文化协作实践平台,通过虚拟团队项目、跨国业务模拟等形式,培养学生在多元文化背景下的团队协作、资源整合与冲突调解能力。

参考文献:

[1] 赖磊 , 孟丁 . 新文科背景下跨学科融合商科人才培养路径研究——以广东外语外贸大学商学院为例 [J]. 对外经贸 ,2023(11).

[2] 王宇欣 , 唐欣欣 . 外贸需求下 OBE 教育理念对应用型外语人才培养影响探究 [J]. 经济师 ,2024(09).

[3] 徐雨雯 . 大数据视角下外贸人才外语能力需求分析与培养模式探究 [J]. 科技创新与生产力 .2021(12).

[4] 李世讴, 高怡楠. 我国新职业的基本特征与发展路径[J]. 人民论坛,2021(08).

[5] 邓忠 , 奇程翔 , 张宇 . 中国新职业发展现状及从业者工作满意度研究——基于双维度微观调查数据 [J]. 经济学动态 ,2021(12).

作者简介:张雪松,招生就业处副处长,主要研究领域为大学生生涯教育、职业指导。

项目来源:2023 年重庆市高等教育教学改革研究一般项目“新文科视阈下外语外贸专业人才‘新职业’胜任能力模型构建及培养研究”(项目编号:233293)。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)