高中物理问题解决策略的探究

郭茶花

广州大学附属东江中学 广东省 河源市 东源县 517500

一、研究背景

《普通高中物理课程标准(2017 年版 2020 年修订)》明确提出,物理教学需以核心素养培养为核心,注重通过真实问题情境考查学生知识运用与问题解决能力。然而,当前高中物理教学中,学生在问题解决方面普遍存在诸多困境。东江中学作为区域内高中教学改革的试点学校,针对上述问题,推出 “三基于课堂” 教学改革,以 “发现式预习 — 互动课堂 — 分层测试链” 三维教学模型为核心,试图打破传统教学局限,为学生物理问题解决能力培养提供新路径。

二、“三基于课堂”的创新架构

(一)系统化设计理念

东江中学“三基于课堂”,“三基”是基于发现问题的有效预习、基于问题解决的互动课堂、基于分层的限时测试链。“三基于课堂” 的系统化设计理念贯穿教学全流程,强调预习、课堂、测试三大环节的关联性与逻辑性,形成 “课前铺垫 — 课中突破 — 课后巩固” 的闭环教学体系。这种系统化设计打破了传统教学中 “预习随意化、课堂碎片化、测试单一化” 的问题,使每个教学环节都紧扣 “问题解决能力培养” 这一核心目标,确保教学资源高效利用,教学效果层层递进

(二)操作性定义

(1)基于问题发现的有效预习模式:

旨在激活元认知监控能力,构建包含“通读建构—问题识别—预研确认”三个阶段的训练体系。首先,通读教材内容并完成思维导图绘制,以此实现知识框架的初步构建;接着借助 “红绿灯疑问卡” 精准捕捉学习卡点,其中红灯标注完全不懂的内容、黄灯标记部分模糊的疑点、绿灯标识已掌握的知识点;最后通过完成基础层学案进行预研验证,整个过程中,始终贯穿‘问题扫描 $$ 关键障碍标注 $$ 预解决方案构想’的思维训练路径。

(2)基于问题解决的互动课堂流程:

采用 “预习反馈校准、焦点问题攻坚、策略生成迭代、迁移应用验证、素养内化评估” 五步教学法推动深度学习。

(3)基于分层教学理念的限时测试体系:

设计动态测试包实现学业水平的梯度检测,测试内容按 “基础巩固( 60% ) + 能力跃迁( 30% ) + 创新突破( 10% )” 的比例配置,每个教学单元配套 3 级递进式测试,全面覆盖知识掌握、技能运用

与创新思维等核心素养维度。

三、问题解决策略培养体系

当前,提升学生物理问题解决能力的策略已形成多元路径,例如通过启发式教学引导学生主动探究、系统传授解题思路与技巧、指导学生构建物理模型以简化复杂问题等。其中,“三基于课堂”作为契合课标理念的教学模式,在提升学生物理问题解决能力方面展现出较大的可行性与实践价值,为核心素养导向下的物理教学提供了新的抓手。

(一)预习策略的系统孵化

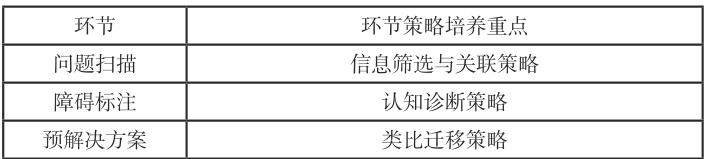

▲ 表1 预习任务单设计范式

以《力的合成》预习阶段为例的 " 问题扫描-障碍标注 - 预解决方案" 实践描述:

1. 问题扫描阶段

学生在填写预习任务单的过程中,会按照以下步骤进行认知探索:

通读教材:聚焦粤教版必修一第三章第四节,重点关注" 合力与分力的等效替代关系" 及" 平行四边形定则" 的推导过程

思维导图建构:绘制包含" 矢量叠加本质 $$ 实验探究方法→数学表达式推导" 的知识网络图

问题雷达启动:在预习学案标注3 处认知困惑:

疑惑1:为何实验中强调必须同时拉动两根弹簧测力计?疑惑2:分力夹角θ 与合力大小F 的定量关系难以直观理解?疑惑3:对" 力的合成" 与" 代数加减" 的本质区别存在混淆?

2. 障碍标注阶段 高频障碍点

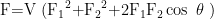

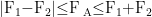

①65% 学生无法正确推导  1②42% 学生误将合力方向判定为两分力方向的算术平均个性误区标注(示例学生A):误判案例:将 F1=3N 、 F2=4N 、 θ=90∘ °的合力计算为 7N(未意识矢量性)

1②42% 学生误将合力方向判定为两分力方向的算术平均个性误区标注(示例学生A):误判案例:将 F1=3N 、 F2=4N 、 θ=90∘ °的合力计算为 7N(未意识矢量性)

标注等级:  (五星难度标定系统)

(五星难度标定系统)

可视化障碍:生成三维力矢量动态图,暴露学生思维断点:

3. 预解决方案建构

学生依托已有知识储备展开自主攻关:

方案1:类比迁移法

借鉴速度合成经验:将力矢量与速度矢量进行类比,建立" 矢量三角形" 认知模型

方案2:数学建模法

建立直角坐标系:推导分力在 x 、y 轴的投影表达式:

通过几何画板动态演示:当 α+β=6 时,合力矢端轨迹构成椭圆特性;

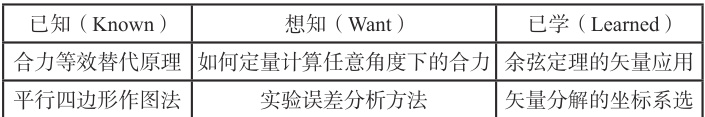

方案3:元认知反思填写KWL 反思表:

预习成效反馈:

通过预习题检测,正确率从初期的 48% 提升至 72% ,课堂焦点问题精准度提高,同时教师二次备课将教学重心调整为“矢量运算的数学本质”,生成新型教学资源。该实践体现“认知冲突 $$ 策略激活 $$ 元认知监控”的深度学习闭环,为《力的合成》新课教学奠定精准的认知锚点。

(二)课堂策略的动态生成

1. 预习反馈校准

检查发现: 84% 的学生无法解释为何在 θ=90∘ 时合力 F 合=5N 而不是 7N,通过生成三维力矢量热力图,可以揭示学生在力的合成理解上的核心认知冲突点。

个案追踪:有同学提出 " 合力可能小于分力 " 的猜想,但缺乏数学验证;

动态调整:教师将原定的 " 平行四边形定则推导 " 调整为 " 矢量运算本质探究",投放问题包:

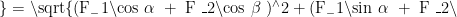

【焦点问题】如何用代数运算解释  ?

?

【认知阶梯】从标量叠加误区切入,引发矢量性思考

2. 焦点问题攻坚(20 分钟)

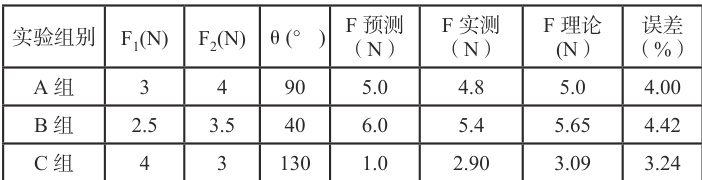

实验突围:分组使用作图法和数据拟合完成三组关键实验:

思维碰撞:

学生发现实验 B 组实测值远小于直觉预判,触发关于 " 矢量方向性 " 的深度讨论,教师通过“平行四边形演示仪”演示实验结果,让学生理解:两个力的合力,不管夹角是锐角、直角、钝角都可以通过平行四边形法则求解。

3. 策略生成迭代策略孵化:

第 1 小组提出 " 三角函数解构法 ":通过构建辅助直角三角形计算分量

第 2 小组开发 " 矢量分解坐标系 ":建立 x-y 轴投影方程推导

公式

优化升级:

结合两种策略形成复合方案:

F-{ 合

4. 迁移应用验证

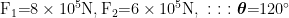

工程情境:呈现2023 港珠澳大桥索塔受力分析真实案例:

给定钢索拉力  要求计算横向风载下的合力大小与方向

要求计算横向风载下的合力大小与方向

验证突破:

学生运用迭代策略计算得 F 合 ≈7.21×105N ,与工程实测值7.19×105N 误差仅 0.28% ,证实策略可靠性

课堂策略的动态生成是问题解决能力培养的关键环节,通过预习反馈校准、焦点问题攻坚、策略生成迭代、迁移应用验证四个步骤,实现学生解题策略的内化与优化。

(三)测试链的反馈迭代(1)基础层测试与诊断反馈

限时测试:5 道基础题(分力夹角 Θ=0∘ 、 120∘ 、 180∘ 的合成计算;平行四边形作图法验证)样例题目:已知 F1=5N 、  , θ=90∘ °时,求合力大小及方向(考察平行四边形法则的应用)(2)能力层测试与动态调整(周末)测试设计:分层组卷青铜卷( Θ=60∘ 的合力计算)白银卷(三力合成问题: F1=3N 、 F2=4N 、 F3=5N 互成 120∘ )黄金卷(斜面上物体的合力分析)创新模块:设置动态角度调整题(通过滑块实时改变 θ 值,观察合力变化规律)

, θ=90∘ °时,求合力大小及方向(考察平行四边形法则的应用)(2)能力层测试与动态调整(周末)测试设计:分层组卷青铜卷( Θ=60∘ 的合力计算)白银卷(三力合成问题: F1=3N 、 F2=4N 、 F3=5N 互成 120∘ )黄金卷(斜面上物体的合力分析)创新模块:设置动态角度调整题(通过滑块实时改变 θ 值,观察合力变化规律)

(3)创新层测试与素养培育(月末)测试设计:

PBL 项目测试:《设计班级门窗推拉系统力学优化方案》

要求:分析推拉过程中的受力变化,提出摩擦力和合力的调控方案评价维度:模型建构( 40% )、策略创新( 30% )、工程伦理( 30% )

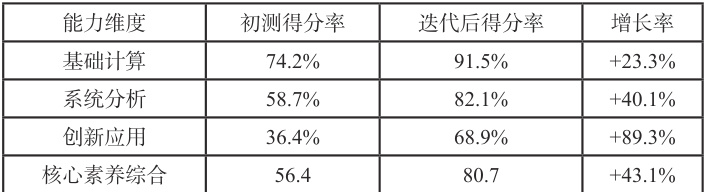

反馈迭代实效(两轮周期后)

未来,可从三方面进一步完善:一是丰富预习任务形式,结合线上学习平台,设计互动式预习课件、虚拟实验预习任务,提升预习的趣味性与实效性;二是细化分层测试标准,结合学生实时学习数据,构建动态分层机制,实现测试与教学的更精准匹配;三是加强跨学科融合,在物理问题设计中融入数学、化学、生物等学科知识,培养学生跨学科问题解决能力,进一步提升核心素养培育质量。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)