近含水层薄基岩浅埋煤层开采涌突水风险分析

胡伟 胡乃凤

安徽恒源煤电股份有限公司五沟煤矿 安徽 淮北 235000

0 引言

随着多年来的持续开采,两淮地区的矿井煤炭资源匮乏情 显现,而煤层上覆第四系松散含水层下(简称“四含”)煤柱压煤量大[1-3],此类煤炭资源具 程展高 生产系统齐全,开采成本低(瓦斯小、矿压小)等突出优点,因此两淮地区的各煤矿均将薄基 煤层开采作为新矿井挖潜革新和老矿井延缓衰老的首选目标之一。

近年来,国内外的学者们对松散含水层下 采导致的覆岩破坏规律、“两带”发育高度等方面开展了大量的研究,并取得了显著的成果。 型的薄基岩厚松散层下开采工作面,本文基于 1010-1 工作面实际地质条件,综合采 理论分析、 拟与现场实测等研究方法,分析近松散含水层下煤层开采过程中的涌突水危险性,为类似地质条件下的煤炭资源开采提供一定的指导作用。

1 地质概况

1.1 工程地质条件

1010-1 工作面东为 1010-1 机巷联巷,西至开采上限 -262.96m,南与 F14-4、F14-5 中型正断层相邻,间距分别为0~31.6m和33~121.8m,北与DF279和DF38中型正断层相邻,间距分别为4.8~35.4m和4.1~57.7m,工作面走向长 609m,倾向宽 158m。主采煤层 10 煤厚度为 2.69\~5.2m,平均 4.2m,10 煤层倾角为 3∘~15∘ ,平均倾角α=9°,赋存稳定,结构简单。

工作面切眼与煤层交界处“四含”底界标高为 -239.77m,原设计开采上限标高为 -340m 水平,现实际上限标高为 -262.96m,属于“四含”水体下提高上限开采工作面,其中 -285m 水平以浅,进行了“四含”注浆改造,划定1010-1工作面(-262.96~-285m)为防塌开采区域,1010-1工作面(-285m以深)为防砂开采区域。

1.2 水文地质条件

1010-1 工作面在回采过程中,主要受顶板“四含”水的威胁,该含水层底板标高 -247.04 ~ -251.4m,含水层厚度 20.1 ~ 26m,平均 22.33m。岩性复杂,由砾石、砂砾、粘土砾石、粗砂、中砂及粘土质砂等组成。据水 15 的抽水试验可知,“四含”的单位涌水量为 0.0194 L/s.m,渗透系数为 0.093m/d 。其地下水依靠区域层间迳流,同时由于该含水层直接覆盖在煤系地层之上,与煤系砂岩裂隙含水层通过风化裂隙带构成直接水力联系,而与上覆一、二、三含水层无直接水力联系。

2 1010-1 工作面注浆改造效果分析

2.1 工程设计

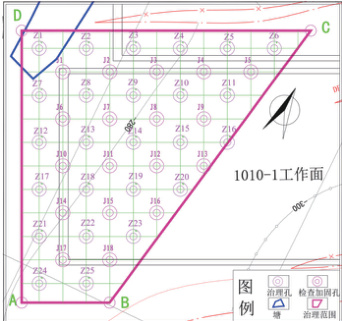

注浆加固采用地面直孔结合定向斜孔逐排施工驱水固沙,共设计 43 个地面直孔或者定向斜孔,一开设计工程量10045m,二开设计工程量 1290m,共计钻探工程量 11335m,预计注浆量 32000t。钻孔平面布置见图 2。

2.2 注浆效果分析

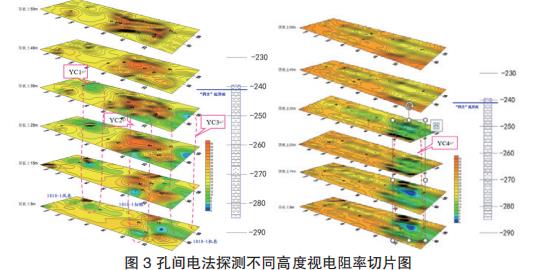

根据并行电法探测结果可知,1010-1 工作面顶板范围内主要存在 4 个相对低阻区域,分别定义 YC1、YC2、YC3 和 YC4,低阻区域主要位于 1010-1 工作面顶板砂岩和泥岩层位之间,结合地质资料及现场实际钻探情况得知,低阻区域可能为注浆析出水或顶板砂岩裂隙水影响所致;此外顶板上45m 和50m 两张视电阻率切片图反映的是治理区段顶板“四含”的情况,可以这两张切片绝大部分区域视电阻率值较高,富水性弱,表明该区段注浆改造效果显著。

3 “两带”发育高度预测

3.1 “两带”发育高度理论计

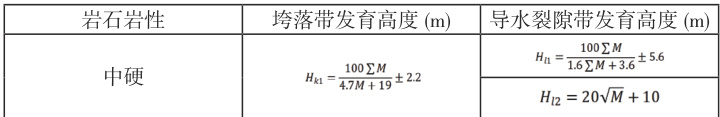

由研究区域工作面地层情况可知,1010-1 工作面范围内10 煤层顶板岩体中多为泥岩与砂岩,多为中硬岩层,在运用“三带”判别法确定导水裂隙带高度时,将10 煤层顶板岩体的岩性按中硬岩层进行计算,如表1 所列。

表1 《“三下”规范》、《煤矿防治水细则》等经验公式表

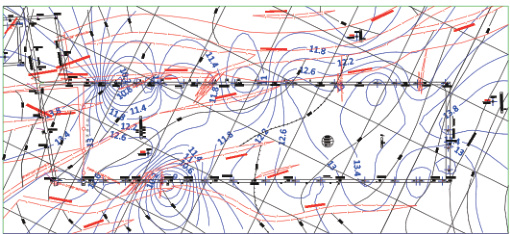

依据 1010-1 工作面周边钻孔及巷道内实揭的煤厚资料,结合经验公式,计算得到不同位置处的“两带”发育高度,绘制出垮落带和导水裂隙带发育高度的等值线图,如图4 所示。

在基于 1010-1 工作面周边钻孔及两条巷道实际揭露煤厚情况所绘制的等值线图范围内,垮落带和导水裂隙带发育高度等值线的整体变化趋势由工作面中部向两端逐渐增大,综合分析可知,1010-1 工作面内垮落带发育高度变化范围为7.96-14.17m ;导水裂隙带发育高度变化范围为30.60-55.61m。

3.2 实测资料类比

根据五沟煤矿南一采区施工的 7 个两带孔,通过钻孔水位和冲洗液消耗量观测获得。由实测资料可知:大采高综采工作面开采后,垮落带发育高度为 9.14 ~ 16.4m,为采厚的 2.29 ~ 4.69 倍,导水裂缝带发育高度为19.0 ~ 38.65m,是采厚的 6.1 ~ 12.2 倍。

1010-1 工作面范围内煤厚为 1.5-5.2m,在留设防塌煤岩柱设计区域最大采高为 4.2m,留设防砂煤柱开采区域最大采高为 4.8m 由实测资料可知,五沟煤矿综采工作面开采后,冒采比最大为 4.69,裂采比最大为 12.2,结合 1010-1 工作面实际情况,预计在留设防塌煤岩柱区域工作面开采所导致垮落带发育高度在7.04m\~19.70m 之间,导水裂隙带发育高度在18.30m\~51.24m 之间;在留设防砂煤岩柱开采区域由工作面开采所导致的垮落带发育高度为 7.04m\~22.51m,导水裂隙带发育高度在 18.30m\~58.56m 之间。

4 覆岩运移规律数值模拟研究

为进一步掌握五沟煤矿松散 层的破坏变形规律,通过 FLAC3D 大型数值模拟计算软件,分别建立 注浆加固及注浆加固两个模型,模拟研究工作面不同开挖步距下工作 破坏情况,从而揭示顶板覆岩在回采过程中的运动特征,为1010-1 工作面在回采过程中的水害防治提供理论依据。

工作面回采后,由于采空区的出现,破坏了原始的应力平衡状态,上部岩层应力释放,在采空区上部形成应力降低区,导致采空区上方岩层中, 应力远小于原岩应力,但在垂直方向上,离采空区越远,覆岩受扰动的程度越小,垂直应力与原岩应力状态差距越 作面切 侧及煤壁处形成应力集中区域,随着工作面不断向前推进,应力集中区域的应力等值线形态没有太大变化,应力集中范围也逐渐稳定,但应力集中强度有所增强,随工作面推进切眼处形成的应力集中现象虽有消减,但不会完全消失,将作为地层特征在未来较长一段时间内保留下来。

对上覆“四含”进行注浆改造后与注浆改造前相比,由于“四含”固结效果有所增加,流动性降低,注浆后工作面回采导致顶板范围内产生的拉应力与压应力较注浆前有所变化。工作面开采初期,在注浆的影响下,回采过程中煤层顶板上方岩层应力释放较注浆前相对困难,顶板范围内产生的拉应力相对注浆前减小,而压应力则相对增大,随着工作面推进距离的增大,注浆对工作面回采的影响程度逐步减弱,注浆前后的拉应力与压应力整体上变化不再明显。

(2)塑形区破坏特征规律

通常,将破坏后的煤层顶板分为四个区域,自上而下分别为未破坏区域、剪切破坏区域、拉伸裂隙区域和拉伸破坏区域。拉伸破坏区是岩层在双向 应力作用下发生拉断、 垮落现象。拉伸裂隙区则是某一区域的岩层其受到的拉应力超过了自身的抗拉 生裂隙,拉伸破坏区和拉伸裂隙区一般位于采空区上方。从覆岩塑性区的发育过程可以看出, 板首先在剪切作用 ,顶板中的裂隙在剪应力作用下得以发育,进而发展为拉伸破坏,最终发生断裂、垮落。因此,通常将拉伸破坏区作为垮落带,拉伸裂隙区作为裂隙带。

综合分析可知上覆“四含”注浆前后工作面回采后的“两带”发育高度可知,在注浆前,垮落带的发育高度为 18.4m,导水裂隙带最大发育高度为 57.6m,在进行注浆加固后,注浆加固范围内的垮落带发育高度为15.9m,注浆加固区域外的垮落带发育高度为 18.1m,导水裂隙带最大发育高度为 55.6m,与注浆加固前相比,其垮落带发育高度与导水裂隙带发育高度均有所降低,注浆加固效果良好。

5 工作面开采涌突水风险分析

根据 1010-1 工作面开采区域“四含”、 三隔的分布规律,含、隔水特性,按照水体的类型、流态、规模、赋存条件,依照“三下”采煤规范关于水体采动等级的划分,1010-1 工作面上覆松散含水层中的第“四含”水层的水体类型未注浆前应属Ⅱ类水体,允许导水裂隙带顶点波及该含水层,但不允许垮落带波及“四含”水体,注浆改造后,注浆改造范围内的“四含”水体应属Ⅲ类水体,允许导水裂隙带进入松散孔隙弱含水层,同时允许垮落带波及该弱含水层。在分析“四含”水对工作面的影响程度时,分别对注浆改造区域及未注浆改造区域进行分析。

6 结论

(1)1010-1 工作面在 -285m 水平以浅,进行了“四含”注浆改造,注浆改造效果显著,改造后,“四含”水体由Ⅱ类水体变为Ⅲ类水体,并且划定 1010-1 工作面(-262.96 ~ -285m)为防塌开采区域,1010-1 工作面(-285m 以深)为防砂开采区域。

(2)综合理论分析、实测类比及数值模拟等方法,综合确定了在留设防塌煤岩柱区域工作面开采所导致垮落带发育高度为 19.70m,导水裂隙带发育高度为 51.24m ;在留设防砂煤岩柱开采区域由工作面开采所导致的垮落带发育高度为22.51m,导水裂隙带发育高度为 58.56m。

(3)采用数值模拟,对工作面未进行 浆及进行注浆两种情况进行分析,明确了注浆前后的应力变化规律及塑性区破坏规律,注浆改造后, “四含” 固结效果有所增加 流动性降低,回采过程中煤层顶板上方岩层应力释放较注浆前相对困难,顶板范围内产生的拉应力相对注浆前减小,导致注浆后工作面回采导致的塑性破坏区域的高度及范围相对减小。

(4)在留设防塌煤岩柱区域,工作面顶板上距“四含”底界为 23.19m ,注浆改造后允许垮落带波及到“四含”,故在正常地层条件下 1010-1 工作面 “四含” 注浆改造区域受“四含”水影响程度小,可以正常回采,在留设防砂煤柱开采区域,实际留设的煤岩柱最小厚度为 45.23m ,大于需要留设防砂煤(岩)柱高度 36.91m,工作面可以安全回采。

参考文献

[1] 张广超 , 陶广哲 , 孟祥军等 . 巨厚松散层下软弱覆岩破坏规律 [J]. 煤炭学报 ,2022,47(11):3998-4010.

[2] 徐平 , 周跃进 , 张敏霞等 . 厚松散层薄基岩充填开采覆岩裂隙发育分析 [J]. 采矿与安全工程学报 ,2015,32(04):617-622. 等

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)