乡城县小麦条锈病发生规律及绿色防控技术研究

薛燕

乡城县农牧农村水利和科技局 四川 甘孜 627850

本文基于乡城县多年田间监测数据(覆盖全县小麦主产乡镇及重点地块),系统分析条锈病“时间动态 - 空间分布 - 流行驱动因子” 规律,结合正斗乡、然乌乡、青德镇 3 个乡镇绿色防控试点实践,从 “农艺优化 + 生物防控 + 信息预警” 三维度,提炼适配高原冷凉地区的可操作防控路径(如抗病品种优选清单、生物制剂施用时间表、轮作模式规范)。结果显示:试点区采用集成技术后,条锈病平均发病率显著降低,每亩节约农药成本,小麦亩均增产,可为西南高原同类地区小麦病害绿色治理提供 “乡城方案”。

乡城县位于青藏高原东缘横断山脉中段,属州小麦主产县,小麦是当地农户 “口粮 + 增收” 的核心作物,主要分布在海拔适宜的河谷台地(青德镇、正斗乡、然乌乡等多个乡镇)。该县地势高差大,气候呈垂直分层特征:河谷区与半山地带的气候条件,不仅满足小麦耐寒需求,更成为条锈病病原菌越夏(中高海拔)、越冬(低海拔)的理想场所,导致病害频发,重发年份减产损失严重。

当前乡城县防控存在三大痛点:一是农户依赖 “见病打药”,化学农药滥用导致病原菌抗药性上升;二是高海拔地区技术落地难(如大型设备无法进入小块梯田);三是预警滞后,错过最佳防控期(小麦返青拔节期)。因此,本研究通过解析本地病害规律,结合实际优化防控技术,旨在解决 “防不住、成本高、不环保” 的现实问题,为高原小麦安全生产提供技术支撑。

一、乡城县小麦条锈病的发生规律分析

1.1 地理气候与小麦种植环境:病害发生的 “先天条件

乡城县小麦种植呈 “河谷集中、半山零散” 分布:核心产区为硕曲河谷沿线的青德镇、正斗乡、然乌乡等,占全县种植面积比重较大;地块以梯田为主,单块面积较小且相邻距离近,为病原菌近距离传播提供 “便利通道”。气候条件与病害发生高度契合

•温度适配:小麦返青拔节期(3-4 月)河谷区日均温适宜,恰好是条锈病夏孢子萌发最适温度;若遇持续 “暖春”,病原菌侵染速率显著提升(2023 年 3 月中旬此类天气导致病害集中暴发)。

•湿度满足:春季(3 - 5 月)河谷区夜雨频率高,清晨田间相对湿度大,且雾天较多,为夏孢子附着、侵入小麦叶片提供必要湿度。•地形助推:硕曲河谷呈南北走向,春季南风可将南部洞松乡(低海拔越冬区)的病原菌孢子向北吹至青德镇、香巴拉镇、水洼乡等地,形成 “南病北传” 的典型路径。

1.2 条锈病发生的历年趋势:加重与扩散特征显著

1.2.1 发生程度逐年加重

据县农牧局监测数据,条锈病发生等级从 “轻发” 升至 “中偏重发”,病害影响范围与危害程度持续扩大。

•海拔扩展:病害从低海拔区域逐步扩散至更高海拔区域,推测与病原菌适应高海拔低温能力增强有关,且高海拔地块通风差、湿度更高,加剧病害流行。

•地块聚集:连片种植地块病株率显著高于零散地块,如香巴拉镇、青德镇部分连片小麦地,因地块集中导致病源基数高、传播无阻隔。1.2.3 关键流行时段:3 月下旬 - 4 月中旬

结合多年数据,条锈病在乡城县的发生可分为 3 个阶段:

•.初发期(3 月上旬 - 3 月中旬):低海拔河谷区(如洞松乡)先见病斑,病株率低,多为上年越冬病原菌侵染•.流行期(3 月下旬 - 4 月中旬):气温回升,配合春雨,病株率快速上升,此阶段为防控关键期;

.衰退期(4 月下旬后):小麦进入灌浆期,叶片老化,病原菌侵染能力下降,病株率增速放缓。

1.3 病原菌来源与传播路径:本地留存 + 跨区输

1.3.1 本地病原菌留存:“越冬 - 越夏” 循环链

•越冬场所:海拔较低的洞松乡、水洼乡,冬季日均温适宜,病原菌可在小麦残体、自生麦苗上越冬,次年 3 月随麦苗返青开始侵染;•.越夏场所:海拔较高的然乌乡、热打镇,夏季日均温低于病原菌越夏临界温度,且田间自生麦苗、青稞等 “绿桥作物” 为病原菌提供代际延续载体,形成 “低海拔越冬 - 中高海拔越夏 - 低海拔再侵染” 的闭环。

1.3.2 跨区域输入:西南气流助推 “外源菌” 入侵

通过气流轨迹分析,每年 3 - 4 月西南风可将云南香格里拉等地的病原菌孢子,经金沙江谷地传入乡城县南部(洞松乡、青德镇),此类 “外源菌” 占本地初侵染源一定比例。此外,农户跨区引种(如从云南引进未检疫小麦种子)也可能带入新病原菌菌株,增加防控难度。

二、乡城县小麦条锈病绿色防控技术应用现状

基于 “预防为主、综合防治” 原则,乡城县 2021 年起在正斗乡、然乌乡、青德镇开展绿色防控试点,整合 “农艺 + 生物 + 信息”技术,覆盖一定面积,形成适配高原梯田的防控模式。

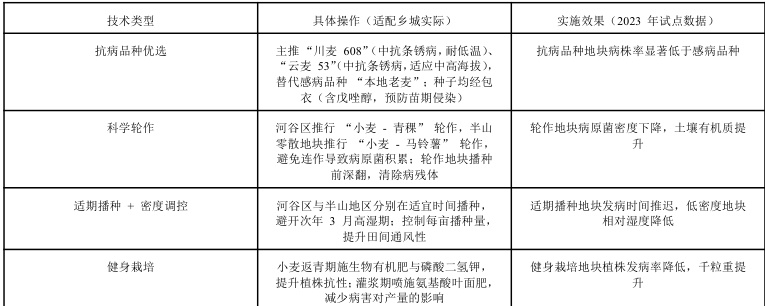

农艺措施是乡城县防控的核心(占试点区技术应用率较高),重点解决 “病原菌留存、作物抗性弱” 问题,具体措施如下

2.2 生物防控:低海拔易操作,高海拔显成效针对高原地区化学农药运输难、施用成本高的问题,重点推广 “安全、易操作” 的生物防控技术,适配梯田小块种植场景:2.2.1 生物制剂精准施用•苗期预防:小麦 3 - 4 叶期,喷施枯草芽孢杆菌可湿性粉剂,间隔一定时间喷 1 次,共 2 次,抑制病原菌附着;•流行期防治:3 月下旬 - 4 月上旬(病害初发期),喷施绿僵菌油悬浮剂,配合助剂(有机硅)提升附着力,重点喷施小麦中下部片(病原菌集中部位)试点效果:生物制剂防控地块病叶率略高于化学农药,但农药残留量大幅降低,且对土壤有益菌群无抑制作用。2.2.2 田间微生态调控在然乌乡高海拔地块试点 “拮抗菌株接种”:播种前将放线菌剂与种子按比例拌种,或在返青期穴施,通过竞争营养抑制病原菌繁殖

2023 年试点显示,接种地块病原菌种群密度下降,且小麦根系活力提升,适配高海拔地区 “生态优先” 需求。

2.3.1 病情监测网络:乡镇全覆盖 + 农户参与

•固定监测点:在小麦主产乡镇设固定监测点(每乡镇 1 - 2 个,覆盖不同海拔),由乡镇农技员定期调查,数据实时上报县农牧局平台;

•农户监测员:每个行政村培训 2 - 3 名 “农户监测员”(熟悉本地地块),配备简易监测卡(标注病斑特征),发现疑似病斑即时拍照上报,县农技员 24 小时内现场核实;

•设备辅助:在建有“智慧农业”终端点位的青德镇试点条锈病智能监测仪(可自动识别病斑、上传数据),提高监测准确率,大幅提升调查效率。

•预警模型:基于乡城县多年 “气象数据 + 病情数据”,构建本地化预警模型,当满足特定条件时,触发三级预警(蓝色 - 关注、黄色 - 预防、红色 - 紧急防治);

•信息推送:通过 “乡城农技”等微信群(覆盖多数种麦农户)、短信(针对老年农户)推送预警信息,附带 “防控操作指南”,提高预警准确率,缩短农户防控响应时间。

三、绿色防控成效评估与策

3.1 试点区成效:经济、生态、社会效益三重提升

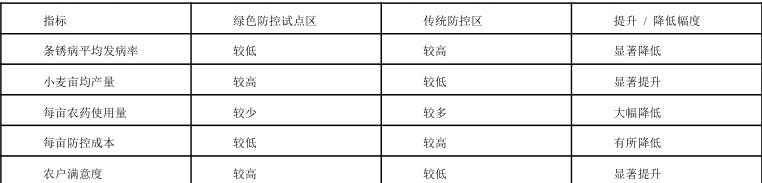

近年来,乡城县在正斗乡、然乌乡、青德镇开展绿色防控试点,对比传统防控区(依赖化学农药),成效显著:

此外,试点区土壤有机质含量年均提升,田间天敌昆虫数量增加,生态效益显著;同时培养了一批 “懂技术、会防控” 的农户骨干,为技术推广奠定基础。

3.2 推广中存在的问题与挑战

3.2.1 技术适配性与成本问题

•高海拔技术落地难:海拔 3100 米以上地块(如然乌乡、热打镇),生物制剂喷施需人工背药(无机械通道),人工成本增加;且高海拔低温导致生物制剂见效时间延长,部分农户因 “见效慢” 放弃使用。

•初始投入较高:抗病品种种子价格较传统品种高,部分低收入农户难以承担;智能监测仪投入大,县乡财政压力大。

3.2.2 农户认知与参与度问题

•防控意识滞后:部分农户(多为 55 岁以上)仍坚持 “见病才打药”,错过最佳预防期;部分农户对生物制剂信任度低。21.技术掌握不足:部分农户混淆 “生物制剂稀释比例”,导致防治效果下降;轮作制度因部分作物传统耕作习惯,部分农户不愿参与。3.2.3 服务体系不完善

•基层农技力量薄弱:全县小麦主产乡镇专职植保员缺失,难以实现 “地块全覆盖指导”;

•预警信息覆盖不全:因文化程度差异,部分乡村农户无法操控智能手机,无法接收微信群预警,依赖村干部转达,信息滞后。3.3 优化策略与未来推广方向

3.3.1 技术层面:定制 “高海拔适配

•简化高海拔防控操作:针对 3100 米以上地块,推广简化防控模式(减少喷施次数),并引进推广适配梯田的小型电动喷雾器(政补贴部分费用);

•优化生物制剂配方:与科研院校合作,研发 “低温适配型生物制剂”,解决高海拔见效慢问题;

•筛选更优抗病品种:试点种植更耐高海拔的高抗条锈病品种,计划逐步推广,替代现有品种。

3.3.2 政策层面:强化 “政府引导 + 农户激励”

•成本补贴:对购买抗病种子、生物制剂的农户给予补贴;对推行轮作的农户,给予补贴(弥补收益差)

•培训赋能:采用 “田间课堂 + 短视频” 模式培训:春季在每个乡镇开展田间实操培训;制作藏汉双语短视频,通过村级广播、农户微信群推送;•建立 “防控联合体”:以村为单位,组建 “防控联合体”,由农户骨干带头实施绿色防控,联合体内部共享农机、分摊成本,县农技员定点指导。

3.3.3 服务层面:完善 “监测 - 预警 - 指导” 体系

•充实基层力量:在每个小麦主产村配备 “村级植保员”(兼职,给予补贴),负责日常监测与信息传达;

•拓宽预警渠道:在偏远山村设置 “预警大喇叭”,预警信息同步通过喇叭播报;发放 “防控日历”,确保老年农户知•建立 “县 - 乡 - 村” 三级响应:不同预警级别启动对应指导机制,确保防控指导全覆盖。

结语

乡城县特殊的 “垂直地形 + 冷凉湿润气候”,决定了小麦条锈病 “易发生、难防控” 的特点,但通过解析 “海拔 - 气候 - 病害”的关联规律,整合绿色防控技术,可有效破解这一难题。试点实践表明,绿色防控不仅能降低病害损失、提升农户收益,还能保护高原生态环境,符合 “粮食安全 + 绿色发展” 的双重目标。

未来,乡城县需进一步聚焦 “高海拔技术适配”“农户成本分担”“基层服务强化” 三大核心,通过 “技术定制化、政策激励化、服务下沉化”,推动绿色防控技术从 “试点” 走向 “全面推广”,最终实现高原小麦 “病害可控、产量稳定、生态友好” 的目标,为西南高原同类地区提供可复制的经验。

参考文献

[1] 户雪敏。小麦条锈病的监测与预警 [D]. 西北农林科技大学,2023

[2] 严浩浩,闫佳会,侯璐,等。青海省春小麦条锈病减药防控技术研究 [J]. 青海大学学报,2020, 38 (04):1

[3] 陈万权,刘太国。我国小麦秋苗条锈病发生规律及其区间菌源传播关系 [J]. 植物保护,2023, 49 (05):50 - 70.

[4] 省州农牧农村局。州小麦病虫害防控技术手册(2022 版)[M]. 康定:州农业技术推广中心,2022.

[5] 乡城县统计局。乡城县国民经济和社会发展统计公报(2019 - 2023)[R]. 乡城:乡城县统计局,2024.

[6] 王献兵,李淑君,张莉。西南高原春小麦条锈病生物防控技术研究 [J]. 植物保护学报,2022, 49 (03):789 - 796.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)