高等数学在应用型人才培养中的创新教学模式探讨

朱莉萨

吉林工程技术师范学院 吉林省长春市 130052

引言

随着我国高科技产业的迅猛发展应用型人才培养已成为高等教育的重要目标。高等数学作为理工科专业的基础课程,其教学质量直接影响应用型人才培养的成效。传统的高等数学教学模式往往注重理论知识的传授,忽视了学生实际应用能力的培养,难以满足应用型人才培养的需要。因此,探索适合应用型人才培养的高等数学创新教学模式具有重要的理论意义与实践价值。

本文以具体的高等数学教学案例为基础,深入分析传统教学模式的不足,提出了以问题驱动、实践导向、能力本位为核心的创新教学模式,并从教学环境、内容设计、方法手段、评价体系等方面进行了系统阐述,旨在为高等数学教学改革提供理论支撑与实践指导。

一、应用型人才培养视域下高等数学教学模式的困境与挑战

在应用型人才培养成为高等教育主流发展趋势的背景下,传统高等数学教学模式面临着前所未有的困境与挑战[1]。

(一)传统教学模式固有的局限性

传统高等数学教学长期秉承知识本位的教育理念,以教师为中心的单向传授模式占据主导地位。教学过程中过分强调理论体系的完整性与逻辑严密性,却忽视了数学知识与实际应用的内在联系。标准化的考试评价机制进一步加剧了这种倾向,学生往往局限于公式记忆与题型训练,缺乏对数学本质的深度理解,这种教学模式虽然在培养学生的抽象思维能力方面具有一定优势,但在激发学习兴趣,培养应用能力与创新精神方面,存在明显不足,难以适应新时代应用型人才培养的根本要求。

(二)应用型人才培养需求与教学现状的深层矛盾

应用型人才培养强调学生解决实际问题的能力与创新实践素养,这与当前高等数学教学现状形成了尖锐对比。学生普遍反映数学学习枯燥乏味、缺乏学习动力,根本原因在于数学知识与专业应用之间存在巨大鸿沟,许多学生虽然掌握了扎实的数学理论基础,却无法将所学知识有效运用到专业实践中,这种理论与实践的严重脱节不仅影响了学生的学习效果,更制约了其综合素质的全面发展。同时,传统教学模式下的人才培养结果与社会对应用型人才的实际需求之间存在显著差距,亟需通过教学模式的根本性变革来解决这一矛盾。

(三)教学模式创新的现实挑战与发展契机

面对应用型人才培养的时代要求,高等数学教学模式改革面临诸多现实挑战。平衡理论深度与应用广度的关系成为教学设计的核心难题,既要保证数学理论的科学性与系统性,又要突出其实用性与应用性。不同专业背景的学生对数学知识的需求差异显著,构建个性化与专业化的教学体系迫切需要激发学生的数学应用意识与培养其实践能力、需要全新的教学理念与方法支撑。然而这些挑战同时也为教学模式创新提供了重要契机,信息技术的快速发展为教学手段的多样化提供了技术支撑,社会对创新型人才的迫切需求为教学改革创造了良好的外部环境,教育理念的转变为模式创新奠定了理论基础。

二、“三维一体”创新教学模式的理论构建与核心要素

基于对应用型人才培养的现实需求与传统教学模式的困境分析,构建融合理论教学,实践应用能力培养的“三维一体”创新教学模式成为破解难题的关键路径[2]。(一)“三维一体”创新教学模式的理论基础

建构主义学习理论为“三维一体”创新教学模式奠定了坚实的认知基础,该理论强调学习者在已有知识结构基础上主动建构新知识,这与高等数学教学中学生从抽象概念向具体应用转化的认知过程高度契合。情境认知理论进一步揭示了知识与情境的不可分离性,为数学知识在真实问题中的应用提供了理论支撑。多元智能理论则为差异化教学策略的制定提供了科学依据,认识到学生在逻辑思维,数理能力,空间想象,动手实践等方面具有不同的发展水平和特长。 现代教育心理学关于深度学习的研究表明,通过问题驱动的学习方式能够促进学生高阶思维能力的发展,这为“三维一体”模式中问题导向教学的有效性提供了心理学证据。

(二)“三维一体”模式的核心内涵

“三维一体”模式的核心内涵体现在问题驱动 - 实践导向 - 能力本位三个维度的有机统一。问题驱动维度强调以真实问题为载体将抽象的数学概念融入具体的应用情境中,激发学生的认知冲突与探究欲望。实践导向维度突出数学知识在专业实践中的工具价值通过项目式学习、案例分析等方式让学生在解决实际问题的过程中深化对数学原理的理解。能力本位维度关注学生数学建模能力、数据分析能力、逻辑推理能力等核心素养的培养,超越了传统教学中对知识点掌握的单一评价标准。三个维度相互支撑与相互促进形成了一个动态的教学生态系统,既保证了数学知识的严谨性又突出了其应用性与实用性。

(三)创新教学模式的结构框架与运行机制

创新教学模式采用多层次立体化架构:宏观层面构建“理论基础—实践应用—能力提升”递进链条;中观层面按" 基础—专业—综合" 模块重构内容,实现数学与专业知识深度融合;微观层面遵循“问题提出—理论探究—实践验证—能力拓展”循环结构模式。运行机制为动态反馈调节系统:输入机制,收集学生信息,转换机制通过问题设计将知识转化为可理解形式,输出机制多元评价反馈效果调节机制根据反馈动态优化教学。技术支持系统提供数字化资源,质量监控系统确保教学质量。整体实现教学目标,内容,方法协调统一,兼具规范性与灵活性,为应用型人才培养提供质量保障。

三、基于实际应用的高等数学创新教学模式实施路径

在明确“三维一体”创新教学模式的理论构建与核心要素基础上,如何将理论转化为实践,探索基于实际应用的高等数学创新教学模式实施路径成为关键问题[3]。

(一)教学内容的重构与优化

教学内容的重构遵循“问题导向,应用驱动”的原则,将传统的知识点讲授转化为现实问题的数学建模过程。

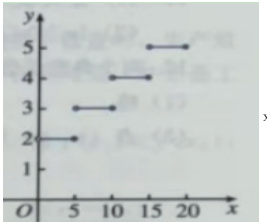

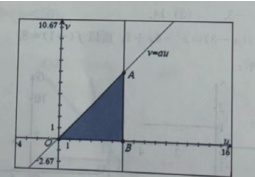

传统教学往往从抽象的函数定义开始,而重构后的内容则以“票价与里程关系”这一生活实例为切入点,让学生在熟悉的情境中理解分段函数的本质。通过分析 0-5 公里 2 元,5-10 公里 3 元的阶梯式定价模式,学生自然地构建出分段函数的数学模型 y=f(x)Ψ 这种重构方式将抽象的数学概念具体化,使学生在解决实际问题的过程中掌握函数的性质与应用方法。面积计算的教学内容同样采用几何图形与代数表达式相结合的方式通过△ OAB 面积公式 ⋅=1/2ax2 的推导过程,引导学生理解微积分基本思想,内容重构强调数学知识的实用性与工具性,摒弃了单纯的理论推导,突出了数学在解决实际问题中的核心作用。

(二)教学方法的创新与实践

教学方法的创新体现在问题驱动式教学策略的系统化应用。以图形分析教学为例,教师不再直接给出函数图像的特征而是通过“我离家出发后感到时间充裕,于是放慢了速度行进”这一生活场景引导学生分析时间 - 距离关系图的变化趋势。学生需要根据行走速度的变化规律,判断哪个图形最符合实际情况这一过程,培养了学生的逻辑推理能力与图形识别能力。分段函数的教学采用案例分析法,通过出租车计费标准的实际调研,让学生亲自设计函数模型,体验数学建模的完整过程。教学过程中,教师运用启发式提问技巧,如“为什么采用分段计费?”“如何用数学语言表达这种关系?”等问题激发学生的思考与探索欲望。这种方法突破了传统的 " 教师讲,学生听 " 的单向传输模式,构建了师生互动和生生协作的多元化学习环境,有效提升了学生的参与度与学习效果。

(三)教学环境的构建与完善

教学环境的构建采用“虚实结合,多元互动”的设计理念,通过物理空间重构与数字化平台搭建和学习环境构建以“虚实结合,多元互动”为理念既要优化物理教学空间,又要建设数字化学习平台,从而营造沉浸式学习体验。传统的阶梯式教室被改造为灵活的小组讨论区,配备移动式桌椅与多媒体设备支持学生围绕具体问题进行协作探究。以分段函数教学为例,教师利用交互式电子白板展示出租车计费标准的动态变化过程,学生通过平板电脑实时绘制函数图像,观察不同区间内函数值的跳跃变化。数字化学习平台集成了数学建模软件在线计算工具与案例资源库,学生能够随时调用相关工具验证理论推导结果。虚拟仿真实验室的建立为复杂几何问题的可视化呈现提供了技术支撑,如△ OAB 面积计算过程中,学生通过三维建模软件观察几何体的形状变化,直观理解面积公式的几何意义。这种环境设计打破了传统教学的时空限制,实现了线上线下的深度融合,为学生提供了个性化与智能化的学习支持。

(四)师资队伍的培养与提升

师资队伍的培养采用“理论武装,实践锻炼,持续发展”的培养模式,通过系统性的能力建设计划,提升教师的专业素养与教学创新能力。教师培训体系分为三个层次:基础理论培训,侧重于现代教育理念与教学方法的更新,要求教师掌握建构主义学习理论、问题导向教学法等前沿理论;专业技能培训重点提升教师的数字化教学能力,包括多媒体课件制作,在线教学平台操作,数学软件应用等技术技能;教学实践培训通过示范课观摩,教学竞赛,案例分析等形式提升教师的实际操作能力。以分段函数教学为例,教师需要掌握如何将生活化的计费问题转化为数学模型、如何设计启发性问题引导学生思考、如何利用信息技术工具增强教学效果。培养过程中建立了导师制与团队协作机制、资深教师与青年教师结对指导,定期开展教学研讨与经验分享,形成了良性的教学文化生态氛围。

四、创新教学模式的效果评价与持续改进机制

创新教学模式的实施路径明确后,建立科学有效的效果评价体系与持续改进机制,确保教学质量的动态提升与模式的可持续发展成为亟待解决的重要问题。

(一)多元化评价体系的构建

多元化评价体系打破了传统单一考试评价的局限性,构建了“过程性评价 + 结果性评价 + 发展性评价”的立体评价框架。过程性评价,通过学习行为数据分析,记录学生在分段函数建模过程中的思维轨迹,包括问题分析深度、解决方案、创新性团队协作效果等指标;结果性评价不仅考查学生对 y=1/2ax2 公式的掌握程度,更重视其在实际问题中的应用能力,如能否根据出租车计费标准准确构建数学模型;发展性评价关注学生数学思维能力的提升幅度,通过前后测对比分析,量化评估学生在逻辑推理,空间想象,数据分析等核心素养方面的进步情况。评价主体涵盖教师评价,同伴互评,学生自评三个维度,形成多角度与全方位的评价网络。技术支撑方面建立了学习分析平台,实时采集学生的学习轨迹,数据自动生成个性化的评价报告,为精准教学提供科学依据。

4.2 教学效果的量化分析

教学效果的量化分析采用“定量统计 + 定性分析 + 比较研究”的综合评估方法,通过科学的测量工具深入剖析教学改革的实际成效。定量统计层面,建立了包含学习成绩,能力测试,满意度调查等多维指标的评价体系,运用统计软件对实验班与对照班的成绩差异进行显著性检验。以分段函数教学为例,实验班学生在应用题解决准确率与图形识别速度方面均显著优于对照班,体现出创新教学模式的优势。定性分析,通过深度访谈,课堂观察,学习日志等方式,收集学生学习体验与认知变化的质性资料。比较研究,采用纵向跟踪与横向对比相结合的方式,纵向追踪同一批学生在不同学期的能力发展轨迹,横向对比不同教学模式下学生的综合表现。分析结果表明,创新教学模式在提升学生数学应用能力,激发学习兴趣,培养创新思维等方面效果显著,为教学改革的有效性提供了坚实的实证支撑。

4.3 持续改进机制的建立

持续改进机制遵循“数据驱动,问题导向,循环优化”的运行逻辑,建立了教学质量的动态监控与调节系统。数据收集环节,通过智能教学平台实时采集学生的学习行为数据,包括知识点掌握情况 - 问题解决时间 - 错误类型分布等关键信息。问题识别环节运用学习分析算法,自动识别教学过程中的薄弱环节,如发现学生在几何面积计算中普遍存在空间想象困难的问题。改进策略制定环节,组织教学团队进行专题研讨,针对识别出的问题制定具体的改进方案,如增加三维可视化教学工具的使用频率。实施效果评估环节通过A/B 测试等方法验证改进措施的有效性,形成闭环反馈机制。制度保障方面,建立了教学改进的定期评议制度,每学期组织教学效果分析会议,形成改进报告并纳入教师考核体系。这种机制确保了教学质量的持续提升与教学模式的不断完善。

我、结语

高等数学在应用型人才培养中的创新教学模式探讨是一个系统工程,需要从教学理念 - 教学环境 - 教学内容 - 教学方法 - 评价体系等多个方面进行综合改革。通过构建以问题驱动 - 实践导向 -能力本位为核心的创新教学模式,能够有效提升学生的数学应用能力与创新思维,更好地服务于应用型人才培养目标。

本文提出的创新教学模式在实际教学中取得了良好效果,但仍需要在实践中不断完善与发展。未来的研究应进一步深入探讨数学知识与专业应用的融合路径,优化现代信息技术在教学中的应用,建立更加科学合理的评价体系。同时,需要加强师资队伍建设,提升教师的教学能力与创新意识。高等数学创新教学模式的探索与实践是一个持续的过程,需要教育工作者的共同努力,为国家建设与社会发展培养更多优秀的应用型人才。

参考文献

[1] 王金玲 , 杨俊仙 , 樊冬梅 , 等 . 创新视角下高等数学教学模式的优化研究 [J]. 科教文汇 ,2025,(06):82-85.

[2] 郭萍 , 徐柳 , 徐璐超 .“三段六步四融合”高职高等数学教学模式创新实践 [J]. 湖北开放职业学院学报 ,2024,37(16):20-22+25.

[3] 李海霞 . 高等数学与专业融合创新能力培养

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)