如何防范国有资产被“围猎”基于虚列存货案例的分析

侯沣桐

北大荒集团黑龙江八五八农场有限公司

一、虚列存货案例及存在的问题

一则涉及虚列存货的审计案例,引发如何防范国有资产被“围猎”的思考。该案例如下:某省属企业总部审计部在对所属企业例行审计时,发现其存货占用资金异常,一是该存货的金额占资产总额的比例过大,二是近3年期末存货金额对比差异幅度较大。经核实,该存货实际已被“围猎”,虚列库存超亿元。

经查,发现以下问题:

1. 该业务所涉及销售合同购买方实际为个体户,其资质不具备大量采购某货物的能力;

2. 该交易金额巨大,属重大交易事项,未经“三重一大”程序审议;

3. 为掩盖问题,账务处理将本应转为应收款的这笔债权仍隐藏在存货中列示,实际上企业已丧失对该项存货的实际控制权;

4. 该企业财务部对该项巨额资金使用缺乏财务监督;

5. 该企业上级机构财务部门对该巨额资金使用没有监督与跟踪;

6. 该企业风险防控机制未健全,未从制度、技术、流程、人员等多维度构建风险防控体系

二、问题出现的原因分析

(一)治理结构缺陷:权力失衡与制衡失效。

1. 企业法人治理失效,“一把手”权力过度集中。存在“一言堂”现象,重大资金使用、重大交易事项决策由主要负责人独断,党委会、董事会、总经理办公会形同虚设。

2.内部监督机制失灵。财务部门、审计部门受制于管理层,独立性缺失。

(二)企业法制建设漏洞:《公司章程》中缺失重大经营风险防控条款、合同管理制度不健全。

公司章程未能在公司治理和风险防范中发挥核心地位和关键作用。即公司章程中未明确规定资金调动分级审批权限(含赊销信用额度)。未设置“否决权条款”,未明确党委会前置研究讨论重大经营事项的范围。合同管理制度缺失经济合同分级审批权限的相关规定。

业务流程缺陷:无风险评估把关环节。企业没有专设的风险防控职能部门,对大额经济合同缺乏风险评估流程。

未建立追责机制:无法追偿责任人违规所造成的经济损失。企业未依照《关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的意见》(国办发〔2016〕63 号)等相关法规实质建立健全违规经营责任追究制度。致企业经济损失无法由责任人赔偿,且使经办人、责任人对违规现象视若无睹。

三、防范对策

(一)健全企业法人治理架构

1. 完善“三会一层”法人治理结构

股东会、董事会、监事会、经理层,应形成责任明确、运转协调、制衡有效的稳定治理结构。该治理结构中权力机构、决策机构、监督机构、执行机构各司其责,相互制衡。党委书记、董事长、总经理应当职责分离,不宜三者兼于一身。总经理不宜兼任法定代表人,因企业的重大事项须法定代表人签字,如二者兼于一人,则企业治理出现失衡。

董事会负责决策,有条件的可引入独立董事。董事会成员至少3人,总经理可以进入董事会,但不宜兼任党委书记、董事长或法定代表人。基于决策与执行分离原则,原则上董事长等董事会成员参与决策,但不得干预决策的执行,董事长等董事对执行有异议时,应通过董事会提出修正案,而非直接干预经理层。但有例外特殊情形,如在危机应对时董事长可有限干预,临时介入协调,但需事后应向董事会报备。

经理层负责落实董事会决议,履行日常经营管理职能。实行经理层成员任期制和契约化管理的新型经营责任制。签订并严格履行聘任协议,落实考核结果奖惩刚性兑现;坚持业绩导向,强化精准考核有效激励。总经理不得违反《公司章程》限定的资金审批权限或交易审批权限越权强令财务部门、业务部门执行。

监事会履行独立监督职能,全面监督董事会、高管层的整体行为及公司运营合法性;监督公司整体风险(包括战略、合规、操作风险等)。

2. 治理架构重塑

构建制衡体系,企业内部审计监督、会计监督、纪检监察监督,各司其职构成监督网络,上级财务部门资金垂直管理,收支两条线。

董事会下设审计委员会、风险防控委员会。风险防控委员会着重事前评估预防与事中干预控制,审计委员会侧重事后核查与监督。两者协同,通过“数据共享、流程衔接、技术整合”,形成“识别→应对→验证→优化”的闭环监管,共同筑牢国有企业风险防线。

独立内审部门:审计部直属董事会审计委员会,人员编制、预算独立于管理层,其职能聚焦于财务合规、舞弊调查、风险防控。内审要由常规的事后监督,延伸至事前、事中,力求做到事前介入、事中监督、事后评价。

设立风险防控职能部门。风险防控部可通过系统性、专业化的风险管理手段,保障国有资产安全、提升企业治理效能,并推动高质量发展。

纪检监察机构:与党委协同,对“三重一大”事项:重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用(含大额赊销等)、超常规业务,实行全过程监督。

会计监督:重大会计事项法定代表人应把关审批环节,其他会计事项由CFO 履行会计监督职责。法定代表人是企业会计工作的法律第一责任人,但并非直接领导财务部(财务部由总经理领导),而是承担最终监督责任。涉及公司生存发展的重大财务事项(如注册资本变更、重大资产处置、对外担保、大额资金支付、大额交易事项等),需经法定代表人签署或董事会授权审批。应实行“CFO 双线汇报”机制(同时向总经理和董事会审计委员会汇报),确保财务独立性。

(二)完善流程管理机制

国有企业建立科学规范的业务流程管理机制,是防范经营风险、提升运营效率的基础性工作。应从制度设计、流程控制、技术支撑、监督问责四个维度,构建“全链条、闭环式”业务流程管理体系。

1. 业务流程设计应坚持三项原则:

一是风险导向原则,关注关键风险识别。针对采购、销售、投资等高风险领域,梳理典型风险场景(如客户资质造假、超权限审批)。设定风险阈值,建立金额分级标准(如 50 万以下分管领导终审、50-500 万需党委会前置研究)。

二是制衡性原则,落实“四个不得”要求。即业务经办与审批不得兼任,合同签订与履约监督不得同岗,资金支付与核算不得混岗,实物管理与账务记录不得交叉。

三是穿透性原则,建立“五级穿透”审批链。经办人→部门负责人→风控法务→分管领导→法定代表人。重大事项实行“双签制”:业务分管领导与财务分管领导联合审批。

2. 关键控制点设计:客户准入控制、合同审批控制、系统强控(ERP 系统设置合同模板库,偏离标准条款超过 20% 自动触发法务复审)、 存货流转控制。

3. 流程执行监督机制

构建三道防线监督体系:一是业务自查,部门每月检查流程执行合规率(纳入 KPI 考核);二是风险复核,风控部门按季度抽检 20% 流程文档;三是审计倒查,内审部门年度审计时,通过穿行测试验证流程有效性。

设定追责触发机制:一是红黄牌制度,黄牌:首次流程违规进行约谈培训,红牌:年度累计3 次违规启动岗位调整。二是熔断机制,发现重大流程缺陷时,暂停相关业务线审批权限。

4. 建立标准业务流程框架

标准业务流程建立后在执行中不可逾越流程节点。如销售业务流程,可设定的流程节点:1 发起层、2 审核层、3 审批层、4 决策层、5 执行层、6 监控层,相应的责任主体:销售部门(经办人及部门负责人)、风控部门(经办人及部门负责人)、分管副总经理、总经理 / 董事会、物流/ 财务部门、审计部门。相应流程节点的主要职责:发起层提出《客户资质审查报告》(附客户尽调、合同草案、风险评估表),审核层须验证客户信用评级、合同条款合规性、反商业贿赂审查,分管副总经理评估业务合理性、资源配置可行性,决策层由总经理在授权范围内审批,超限额事项由董事会决策(如单笔交易超净资产 5% ),执行层货物出库校验、资金收付核对,监控层执行跟踪、异常预警。

5. 数字化流程管控平台建设

利用现代信息技术固化业务流程。并加强智能控制功能:一是自动阻断机制,如当销售合同金额大于客户实缴注册资本一定倍数时,系统冻结流程并提示“交易规模异常”;二是数字痕迹管理,审批过程全留痕:记录每个节点审批人、时间、意见修改记录,区块链存证:关键审批数据上链,防止事后篡改。并且数据实时对接上级主管机构监管系统。

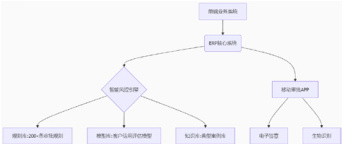

目前 AI 在某些国有企业风险防控中的应用,已从“工具辅助”升级为“体系重构”。通过数据穿透、智能决策和自动化响应,企业可实现风险防控的“三升三降”,即提升风险发现速度、评估精度、处置效率,降低人为失误、操作成本、损失规模。当然“AI 不替代人,而是赋能人”——将人类的经验智慧与机器的计算能力结合,方能构建真正稳健的风险防控生态。

附:系统架构设计图(三)构建制度“防火墙”

1. 完善企业根据大法--《公司章程》

在国有企业《公司章程》中嵌入风险防控条款,是构建“依法治企”风险防控体系的核心制度安排。需遵循《公司法》《企业国有资产法》等上位法,结合《国有企业公司章程制定管理办法》(国资发改革〔2020〕86 号)要求,通过“权责法定化、流程制度化、监督穿透化”实现风险防控的顶层设计。

一是确立党组织前置研究。将“三重一大”事项审议流程纳入公司章程,党委会前置审议。建立重大决策合规性审查机制( 100% 前置审查)。

二是明确董事会风险领导责任。董事会负责制定公司风险管理战略,审批年度风险偏好声明,监督高级管理层执行风险防控措施。董事会下设风险管理委员会,构建系统性风险防控体系,确保企业战略目标与风险承受能力相匹配。

三是量化授权标准,超出清单范围的事项必须报董事会批准。避免模糊授权导致权力越界。应当通过金额或比例限制,如单笔金额超过净资产 5% 或对客户赊销信用额度超其注册资本 50% 以上等,需董事会审议批准。并应阻断通过“化整为零”规避监管的路径。

四是设定业务流程控制条款,列出重大风险事项清单。如可能对企业资产、负债、权益和经营成果产生重大影响,影响金额占企业总资产 1% 以上,或者净资产或者净利润 10% 以上,或者预计损失金额超过5000 万元。

2. 强化合同管理制度。国有企业应当以合规性为核心、以风险防控为导向、以数字化转型为支撑,构建“全生命周期、全流程穿透、全要素覆盖”的合同管理体系。

(1) 构建“三层级”合同管理体系

一是顶层制度设计,在公司章程中明确合同管理的决策权限(如“单笔合同金额超净资产 5% 需董事会审批”)。制定《合同管理办法》《合同合规审查指引》《合同授权管理办法》等文件,细化合同分类标准、审批流程、风险阈值。

二是制定操作规范。建立标准化合同模板库,制定“合同风险条款负面清单”。三是建立风险清单、动态风险预警机制。实行风险评级,将合同分为 A(重大)、B(较大)、C(一般)三级,差异化审批(如 A 类合同需法律顾问 + 外部律师双审)。

(2) 合同全生命周期管控

签约前,实行智能尽调与风险筛查;签约中,按分级授权与既定流程进行交叉验证,发挥“人机协同、多层校验、全程留痕”验证体系的保驾作用;履约后,实行动态监控与闭环管理。并在 ERP 系统设置关键节点提醒,实行履约跟踪。建立“合同履行异常指标库”(如付款逾期超15 天自动推送法务介入),实现纠纷预警。

(四)加强违规经营追责机制建设

国有企业建立违规经营投资责任追究机制,是防范重大风险的核心制度安排。需以“全链条覆盖、全周期管控、全员责任绑定”为原则,构建“预防- 识别- 追责- 整改”闭环体系。应通过数字化工具从被动响应到主动防控,实现风险早发现。建立损失计算数学模型,实现精准量化。培育“人人有责、层层负责”的合规文化,实现生态重塑。通过“不敢违”的惩戒威慑、“不能违”的制度约束、“不想违”的文化浸润有机结合,筑牢国有资产安全防线。

(五)上级机构的监管职责

国有企业的上级机构负有对下属企业重大经营风险的防控责任,应构建“治理穿透、数据穿透、监督穿透”三位一体的管控体系,通过制度约束、技术赋能和机制创新,形成全链条的闭环管理。

参考文献:

[1] 刘丹. 上市公司存货舞弊审计失败案例研究,《国际商务财会》,2024 年.20 期

[2] 苗卿华. 破解国企治理“第一难题”的启示,《董事会》,2023 年 .11 期

[3] 朱海平. 中储粮集团公司财务集中管理改革探索与实践,《商业会计》,2025 年 .08 期

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)