公路地质灾害风险评估与防治技术研究

王广军

蜀道投资集团有限责任公司

引言 : 随着公路建设的不断推进,地质灾害对公路的影响日益凸显。准确评估公路地质灾害风险并采取有效防治技术,是确保公路交通安全和畅通的关键。开展相关研究,能提高对地质灾害的认识和应对能力,具有重要的现实意义。

1. 公路地质灾害概述

1.1 地质灾害类型

公路沿线常见的地质灾害主要包括滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷及地裂缝等类型。滑坡表现为岩体或土体沿贯通的剪切破坏面整体下滑,具有明显的位移特征;崩塌则是陡坡上的岩块突然脱离母体崩落的现象,多发生于节理发育的坚硬岩石区。泥石流属于固态与液态混合流动的特殊洪流,携带大量泥沙石块快速运动,冲击力极强。地面塌陷常由地下空洞顶板失稳引起,呈现突发性沉降特征。这些灾害类型在空间分布上呈现带状延伸特点,往往沿河谷、断层破碎带及人工开挖路段集中发育,对公路线路稳定性构成严重威胁。

1.2 灾害形成机制

地质灾害的形成本质是内外动力地质作用共同作用下的能量释放过程。内部因素主要体现在区域地壳运动的活跃程度、岩层产状组合关系以及软弱结构面的发育状况。外部诱因主要包括大气降水入渗导致的孔隙水压力升高、地震波动引发的瞬时加速度变化、温差胀缩产生的物理风化作用。人类工程活动通过改变原有应力平衡状态成为重要触发条件,如路堑开挖切断坡脚支撑、隧道掘进扰动围岩应力场、堆载加载增加下滑驱动力等。各类灾害的发生均经历从变形累积到突然失稳的渐进过程,前期微小位移容易被忽视,最终演变为灾难性破坏。

1.3 灾害分布特征

公路地质灾害的空间分布具有显著的区域性和线性规律。山区公路受地形高差控制,灾害密度随海拔梯度呈递增趋势;岩溶地区因地下暗河系统发达,易出现溶洞顶板坍塌;黄土地区特有的垂直节理构造导致崩塌频发。时间分布上呈现明显的季节性特征,雨季降水集中期是泥石流高发时段,融雪期冻融循环加剧边坡变形。不同地质构造单元交接带因岩性差异大、断裂构造密集,成为灾害集群发育区。新建公路开通初期由于施工扰动余波未消,往往进入灾害活跃期,随着时间推移逐渐趋于稳定。

2. 公路地质灾害风险评估

2.1 评估指标体系

风险评估指标体系构建需综合考虑致灾因子危险性、承灾体易损性及防灾能力三要素。致灾因子层面重点考察地质构造复杂程度、岩土体物理力学性质、地下水活动强度等固有属性;承灾体易损性着重分析路基填筑质量、边坡防护结构可靠性、桥梁隧道抗震性能等工程特性;防灾能力则涉及监测预警系统完备性、应急物资储备量、养护管理效能等软硬实力。各层级指标应形成有机整体,既包含定量化的参数阈值,也纳入专家经验的定性判断,通过层次分析法确定权重分配,建立多维度综合评价模型。

2.2 评估方法选择

风险评估可采用定性分析与定量计算相结合的方法体系。定性方法以历史灾情回溯为基础,运用因果分析法梳理灾害链演化规律,结合现场踏勘识别潜在隐患点。定量方法引入数值模拟技术,通过有限元分析预测不同工况下的应力应变分布,采用可靠度理论计算失效概率。模糊数学方法能有效处理边界不清的模糊信息,灰色系统理论适用于小样本数据的规律挖掘。实际应用中需根据勘查精度、资料完备程度及工期要求,灵活选用单一方法或组合方案,确保评估结果的科学性和可操作性。

2.3 风险等级划分

风险等级划分应遵循分级管控原则,将评估结果划分为极高风险、高风险、中风险和低风险四级。极高风险区指已发现明显变形迹象且处于临界状态的危险段落,需立即采取应急措施;高风险区存在重大安全隐患,应限期实施专项治理;中风险区具备潜在威胁,需加强日常监测巡查;低风险区虽暂无现实危险,仍需纳入常规养护范围。等级划分需动态调整,根据监测数据更新和外部环境变化及时修正风险等级,实现闭环管理。

3. 公路地质灾害防治技术

3.1 工程防治措施

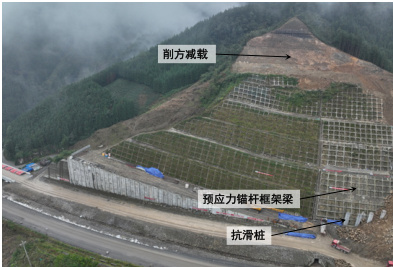

工程防治遵循“以防为主、防治结合”原则,针对不同灾害类型采取针对性措施。对于滑坡病害,可采用如图 1 所示的削方减载配合支挡结构的组合方案,抗滑桩与预应力锚索联合使用可有效提高边坡稳定性。崩塌治理宜采取主动防护网覆盖与被动拦石墙设置相结合的方式,柔性防护系统能适应岩石滚落轨迹变化。泥石流防治需构建完整的截排导体系,谷坊坝群逐级削减流体能量,导流槽引导主流归入河道。特殊地段可设置明洞或渡槽跨越灾害影响区,从根本上规避地质危害。

图1. 预应力锚杆框架梁边坡防护

3.2 生物防治措施

生物防治利用植物根系固土护坡的生态功能,通过乔灌草立体配置形成复合植被体系。深根性乔木穿透松散堆积层锚固深层岩体,灌木层密布的根系网络增强表层抗冲刷能力,地表草本植物快速覆盖防止雨水溅蚀。选用耐干旱瘠薄的乡土树种,配合客土喷播技术改良立地条件。生物措施在公路边坡防护中具有独特优势,其通过自然植被的生长发育实现长效固坡。深根性植物穿透松散土层锚固深层岩体,浅根性草木密集覆盖地表防止雨滴溅蚀,形成立体防护体系。随着植被逐年繁茂,根系网络不断强化,水土保持能力持续提升,同时改善局部小气候,促进生态修复。实施时需与工程措施协同,在坡脚砌筑种植槽,内置保水基质并设置排水孔,既保障幼苗成活所需水分,又避免积水引发次生灾害。这种生态治理方式兼具防护功能与景观效益,后期维护成本显著降低。

3.3 监测预警技术

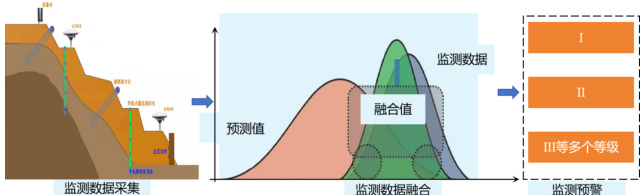

监测预警系统组成如图 2 所示,首先构建立体观测网络,地表位移监测采用大地测量法定期获取形变数据,深部位移监测通过测斜管测定不同深度位移量。地下水动态监测布设长期观测井,实时掌握水位变化规律。自动化监测系统集成北斗卫星定位、倾斜摄影测量等现代技术,实现数据自动采集传输。预警模型依托多源监测数据的动态融合分析,综合考量位移速率、裂缝宽度及环境温湿度等关键参数,科学划定三级预警阈值:注意级提示潜在风险需加强巡查;警戒级表明变形加速需启动应急程序;警报级则预示临灾状态需立即处置。预警发布采用双重保障机制,现场部署声光报警器进行全天候警示,同步通过短信平台向管理人员及途经车辆推送精准预警信息,形成“现场示警 + 远程通知”的立体化预警体系,确保险情信息快速触达责任主体与受威胁对象。

图2. 边坡监测预警流程

结束语 : 公路地质灾害风险评估与防治技术研究是一项长期且重要的工作。通过不断完善评估方法和防治技术,能有效降低地质灾害对公路的危害。未来需持续深入研究,提高公路应对地质灾害的能力,保障公路的安全稳定运行。

参考文献:

[1] 胡艳青 . 京津中关村科技城通宁公路工程地质特征及灾害评估 [J]. 地下水 ,2024,46(02):162- 165.

[2] 何维彬 , 朱志刚 , 陈国华 . 道路工程中地质灾害危险性评估——以京开高速为例 [J]. 地质灾害与环境保护 ,2020,31(04):102-106.

[3] 张晓东 . 山区公路地质灾害风险评估与防治技术研究 [J]. 交通世界 ,2023,(20):12- 14.

王广军,1981年10月,男,安徽濉溪,硕士研究生,高级工程师,高速公路建设运营管理,。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)