意象的在线建构认知

彭懿 张雪莹

湖南师范大学外国语学院 湖南长沙 410081

引言

意象既是诗学、美学的重要术语,也属心理学范畴。以往对意象的研究可分为两类:一是文学、美学及翻译视角,如辜正坤(2014)等,将意象视为作者主观情意与客观物象交融的产物,聚焦其审美、功能与翻译策略,但较少探讨其生成机制。二是认知诗学视角,如苏冲、文旭(2018)等,视意象为融情于物的基本认知要素,运用图式、原型、概念整合等理论分析其在诗歌、散文中的构建与翻译过程,近年发展迅速。

然而,认知路径研究多局限于单一理论分析,呈现碎片化,缺乏系统性整合,且常忽视认知结构及其在线动态建构过程,部分研究理据亦显不足。本文旨在融合图式理论与概念整合理论,构建一个更整体的认知诗学框架来解析意象,以克服以往多依赖概念隐喻/转喻的割裂研究,并增强图式理论用于文学文本分析的解释力。

理论依据

楚尔(Tsur,2008)认为,认知诗学运用认知理论阐释文学语言,而文学语言的理解涉及认知结构。本文所探意象为心理图像,是客观物象与作者主观情感的结合,其产生的情感即意境。故需结合图式与概念整合理论,探索意象的认知结构与意义构建。

2.1 概念整合理论

概念整合理论(Conceptual Blending Theory)是一种解释复合语言单位意义在线生成的认知学说。其核心在于心智空间——对事态进行短时认知表征的结构,其建构依赖文本输入和理解者的背景知识(Turner & Fauconnier,1996)。

概念整合过程涉及四个互联的心智空间:两个输入空间(Input I 通常包含长时记忆中的半永久结构,Input II 是临时的在线结构)、一个类属空间(包含输入空间共有的抽象结构)和一个合成空间(Blend)。通过映射,认知主体选择性地将输入空间的信息投射至合成空间,类属空间的普遍结构与输入空间的部分结构在合成空间组合、完善并扩展,最终形成具有创新性的层创结构。

Fauconnier 和 Turner(2002)区分了四种整合网络:简单型(Input I 的框架投射到无框架的Input II)、镜像型(两空间共享同一框架,元素不同但对应)、单域型(两空间框架不同,仅一个主导框架投射到合成空间)、双域型(两空间不同框架均有部分元素投射,形成显著创新)。王寅(2007)强调该理论是人类认识世界的普遍认知方式,具有强大的创新性,能动态产生新意义。在文学文本分析中,意象常被视为输入空间,经整合在合成空间生成新的信息与意境。

2.2 图式理论

认知诗学的图式理论源于认知科学。康德于1787 年提出图式,指表征概念和指导人们认识、理解世界的心理结构(Semino,1997)。Stockwell(2002)指出,文学图式是“ 组织我们文本阅读的更高水平的概念结构” ,具有综合性、可激活性(长期储存客观世界范畴知识,外界刺激可激活,组成部分为变量或空档)、一般性、知识性和结构性(概括性知识,含必要与非必要特征)。Stockwell 提出文学图式的七种范式:加强、更新、重构、保留、增加、干扰、更新。结合文学作品实际,本文着重讨论文学图式的前三种范式。

2.2.1 图式的三种范式

文学文本意象解读涉及世界图式(物象的认知结构,即客体百科知识)和文学图式(融入作者主观情感、审美意识和人格情趣的认知结构)(邹智勇、薛睿,2014)。

图式的加强:Stockwell(2002)认为,图式的加强指“ 新的信息证实和加强了现有的图式知识” 。邹智勇、薛睿(2014)提出,词语(意象的语言单位)激活含变量的世界图式,再激活文学图式(意象),通过图式重复激活产生规约性文学图式及意境。图式具有稳定性,即便客体改变,人们对其图式不变。含作者认知结构的初始文学图式称为文学图式 i。

图式的更新:图式具有灵活性,当原有图式无法完整理解新信息时,会调整以与新信息对应,但不彻底改变。Stockwell(2002)认为,图式的更新是通过限制变量、细化缺省值、一般化、特殊化等方式,重新调整图式成员及关系。邹智勇、薛睿(2014)指出,世界图式激活文学图式 i 及对应意境i,新经验导致图式修改,经认知凸显转移,形成新的文学图式j 与意境j。

图式的重构:Stockwell(2002)认为,图式的重构是“ 根据旧的模板创造新的图式” ,包括两种方式:模式化生成(以旧图式为模型创造新图式)和图式归纳(从经验中归纳新图式)。在重构过程中,词语激活的世界图式与语境不符,发生图式干扰,世界图式主要变量映射到文学图式却未产生应有结果,而是激活与语境吻合的新文学图式。

2.2.2 图式整合

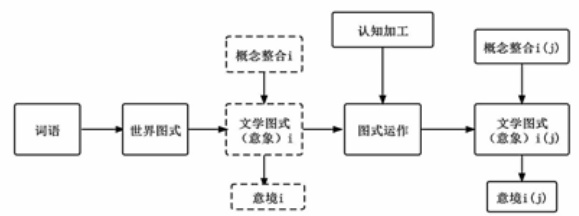

上述三种图式为意象研究提供了范式,但存在系统化与整体性不足、未明确考虑文学图式在线建构、理据缺乏等问题。为此,本文引入概念整合认知机制和数据分析,提出“ 图式整合” (图1)。

图1. 图式整合

图式整合分两阶段:一是词语激活世界图式,再激活文学图式,通过数据分析和经验判定意象的传统图式(文学图式i);二是因个体经历、注意力差异,具体语境中凸显的世界图式变量可能不同,最终图式可能强化原有图式或创造新图式,其形成涉及概念整合机制。

图式的加强、更新和重构统称为“ 图式运作” ,图式重复激活、认知凸显转移和投射映射为“ 认知加工” 。在图式整合的加强中,文学图式为熟知的文学图式i,认知机制为概念整合 i,对应意境 i;更新中,文学图式变为 i 和 j,涉及概念整合 j,对应意境 i 和 j;重构中,无初始文学图式 i、概念整合及起始意境,以“ 虚线” 标示。下文选取柳永羁旅词意象进行案例分析。

意象的图式整合

(1)寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。——《雨霖铃》

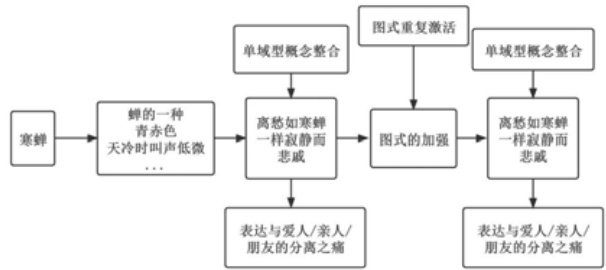

图2. “ 寒蝉” 图式整合的加强

“ 寒蝉(冬蝉)” 这个词激活了世界图式,其变量包括“ 蝉的一种” “ 青赤色” 、“ 天冷时叫声低微” 等。 然后激活“ 寒蝉(冬蝉)” 的文学图式。根据古籍语料库检索的数据分析(有关于“ 寒蝉” 的诗在附录 I 中列出),至宋朝,文章中“ 寒蝉” 的意象出现54 句,其中有51 句指的是“ 离别的悲戚” 。强调的是“ 天冷时叫声低微” 这一元素,而形成的文学图式i 为“ 离愁如寒蝉一样寂静而悲戚” 。而文学图式i 是通过单域型概念整合而形成的(图 7)。包括柳永在内的作者往往通过“ 寒蝉” 这一意象来表达与爱人/亲人/朋友的分离之痛,即文学文本所表达的意境。

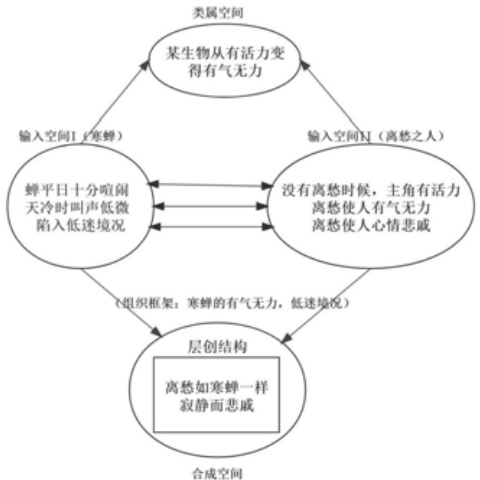

图3. “ 寒蝉” 的文学图式i 模型

在整合过程中,网络包含了所有的四个空间,这些空间以圆形表示,其中的内容是知识元素。两个输入空间分别为“ 寒蝉” 和“ 离愁之人” 。跨空间映射在寒蝉的状态与离愁之人的状态之间建立了对应连接。类属空间包含的是两个输入空间共有的组织框架,即“ 某生物从有活力变得有气无力” 。合成空间里的层创结构则产生了新意义和新信息,即“ 寒蝉” 的文学图式i——离愁如寒蝉一样寂静而悲戚。

人面桃花,未知何处,但掩朱扉悄悄。尽日伫立无言,赢得凄凉怀抱。——《满朝欢》

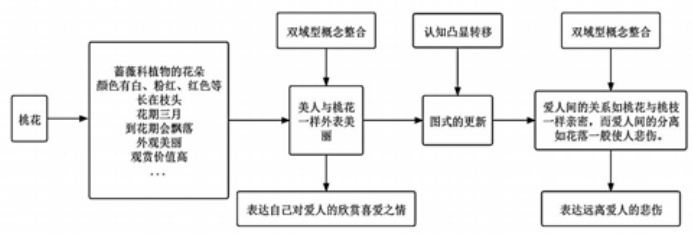

图 4. “ 桃花” 图式整合的更新

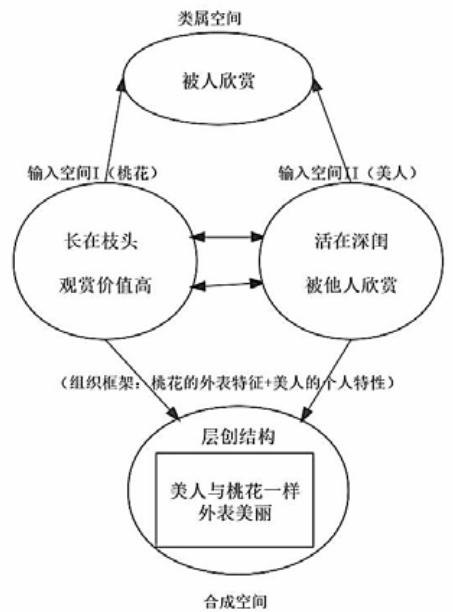

首先,“ 桃花” 一词激活它的世界图式,其变量包括:“ 蔷薇科植物的花朵” 、“ 颜色有白、粉红、红色等” 、“ 长在枝头” 、“ 花期三月” 、“ 到花期会飘落” 、“ 外观美丽” 、“ 观赏价值高” 等。根据古籍语料库检索的数据分析,“ 桃花” 意象出现的有25 次,其中有22 次是指“ 美貌女子/女子的美貌” ,以往表达者在表达时,凸显“ 桃花” 的世界图式中“ 观赏价值高” 、“ 外观美丽” 元素。世界图式激活了文学图式i,图9双域型网络的概念整合展示了其生成过程。“ 桃花” 和“ 美人” 是两个输入空间。“ 桃花” 和“ 美人” 的组织框架彼此不同,一个是植物,一个是人,在意图、内部事件结构等都存在冲突:桃花是长在枝头,而美人是与自己的爱人相处等。两者也存在映射关系:“ 桃花” 对应“ 美人” ,“ 长在枝头” 对应“ 关系亲密” ,“ 观赏价值高” 对应“ 为他人欣赏” 。类属空间包含两个输入空间共有的组织框架,即“ 被人欣赏” 。合成空间从“ 桃花” 空间提取的部分组织框架是“ 桃花的外表特征” ,从“ 美人” 中提取的是“ 美人的外貌特性” 。得到的层创结构是“ 美人与桃花一样外表美丽” ,也就是传统的文学图式(文学图式 i)。相对应的传统意境i 是通过“ 桃花” 意象表达自己对爱人的欣赏喜爱之情。

图5. “ 桃花” 的文学图式i 模型

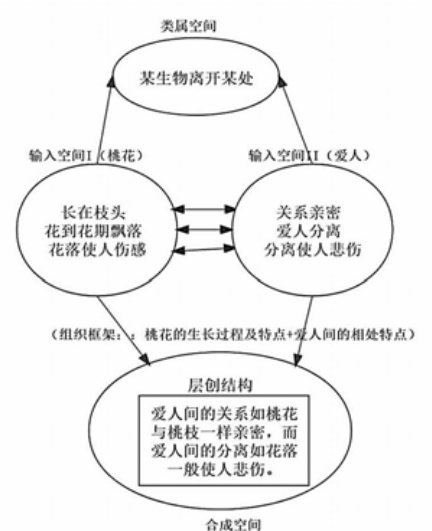

其次,当柳永写下《满朝欢》 中的“ 人面桃花” 时,从传统文学图式i 中强调“ 观赏价值高” 、“ 外观美丽” 转为“ 到花期会飘落” 这一元素。图式内部结构产生了一些变化和调整,变量取代固定的成分。如图10,输入空间分别为“ 桃花” 和“ 爱人” ,其组织框架彼此不同,一个是植物,一个是人,在意图、内部事件结构等都存在冲突,比如:桃花飘落是自然现象,恋人分离是人的有意识的行为。同时,两个输入空间也存在一些映射关系,比如,“ 桃花” 对应“ 爱人” ,“ 长在枝头” 对应“ 关系亲密” 、“ 花期短、花飘落” 对应“ 爱人分离” 等。类属空间表达了两个输入空间中的共享元素,即“ 离开某处” 。合成空间从“ 桃花” 空间提取的部分组织框架是“ 桃花的生长过程及特点” ,从“ 爱人” 空间提取的是“ 爱人间的相处特点” 。合成空间对两个输入空间进行组合所提取的层创结构是“ 桃花和爱人放置到了一起” ;对两个输入空间进行完善所得到的层创结构是“ 桃花长在枝头三月,爱人间关系亲密,桃花终归有凋零的时候,爱人间也有分离的那一天” 。最后通过扩展,也就是运行合成空间所产生的层创空间便是“ 爱人间的关系如桃花与桃枝一样亲密,而爱人间的分离使人异常悲伤” ,即文学图式j。意境 j 则是作者想要借“ 桃花” 表达远离爱人的悲伤。

图6. “ 桃花” 的文学图式j 模型

4. 结语

为探索文学文本中意象意义构建的过程及表达的意境和情感,本文提出新的文学分析范式——图式整合:意象通过认知诗学的文学图式构建意义,即文学图式i(j),并形成意境i(j)。本文着重讨论了图式加强、图式更新和图式构建,在传统的文学图式(文学图式i)构建中运用概念整合认知机制,规避以往认识诗学图式研究概括性缺乏、理据缺乏的弊端。研究表明,认知诗学提供的理论与方法可以帮助读者深入理解和阐述意象的内涵,并体验作者的主观情感和生存状态。同时,本文也论证了认知诗学对文学文本研究的重要效用。

参考文献:

Fauconnier, G. & M. Turner. 1996. ‘Blending as a central process of grammar’, in Adele Goldberg (ed.), Conceptual Structure, Discourse, and Language [C]. Stanford: Center for the Study of Language and Information.

Fauconnier, G. & M. Turner. 2002. The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities [M]. New York: Basic Books.

Gavins, J. & G. Steen, 熊沐清. 刘玉红(译)《认知诗学实践》[M].北京:外语教学与研究出版社, 2021.

Stockwell, P. 2002. Cognitive Poetics: An introduction [M]. London: Routledge.

Stockwell, P. 2007. Cognitive Poetics and Literary Theory[J]. Journal of Literary Theory (1): 135-152.

Semino, E. 1997. Language and World Creation in Poems and Other Texts [M]. London: Longman.

Tsur, R. Toward a Theory of Cognitive Poetics Second, Expanded and Undated Edition [M]. Brighton/Portland: Sussex Academic Press, 2008.

鲍苏红,刘宇红.从认知诗学视角探析中国古诗词的“象”思维——以李清照词中的核心意象为例[J].认知诗学. 2019(00):83-95.

丁国旗,范武邱.认知诗学视角下的意象分析与翻译——以庞德的“在地铁车站”为例[J].外国语(上海外国语大学学报). 2016,39(01):96-103.

辜正坤.庄子哲学英译研究新发展与翻译标准多元互补论——序姜莉博士《〈庄子〉英译:审美意象的译者接受研究》[J].中国翻译. 2014,35(01):63-66.

苏冲,文旭.格式塔意象的传译:认知翻译策略研究[J].中国翻译. 2018,39(04): 13-20+129.

熊沐清,2012,“从解释到发展”的认知诗学分析方法——以 The Eagle 为例[J],《外语教学与研究》44(3):448-459。

杨文滢.概念转喻视角下汉语诗词意象的解读与英译研究——以“凭阑”为例[J].外语与外语教学. 2015(02):75-79.

袁圆,屠国元.朱自清散文意象翻译的认知诗学探究[J].外语研究. 2021,38(02):90-94.

王寅,2007,《认知语言学》[M]。上海:上海外语教育出版社。

王兆胜.中国生态散文中的石头意象[J].华中师范大学学报(人文社会科学版). 2021,60(06):86-96.

邹智勇,薛睿,《中国经典诗词认知诗学研究》[M].武汉:武汉大学出版社,2014.

作者简介:

1.彭懿,湖南师范大学外国语学院副教授,博士,研究方向为语言学。

2.张雪莹,湖南师范大学外国语学院,硕士,研究方向为语言学。

基金项目:

2025年湖南省高校教改项目“高校外语教育中的文化认同建构:基于中华民族共同体意识的维度”(项目编号:202502000283)阶段性成果

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)