社区居家养老模式下老年人能力评估及其影响因素分析

王燕娟 蒋文慧

西安交通大学 710061

引言

老年人能力评估的质量,决定了社区居家养老服务的精准度和资源分配的合理性。然而,现有的评估框架难以有效量化老年人能力的动态变化及其与环境的交互作用,导致无法适应其不断演变的差异化养老需求。深化对个体生理条件、家庭照料结构、社区服务生态与社会制度环境的协同影响机制研究,建立多维度动态评估模型,成为提升老年人自主生活能力保障水平的必要前提。该研究旨在形成可推广的实践范式,促进社区养老资源的高效转化与利用。

1 社区居家养老模式下老年人能力评估体系构建

1. 评估指标选取

评估指标的选取围绕老年人自主生活能力的内在维度,进行系统性构建。身体机能评估涵盖基础性日常活动行为能力与功能性肢体移动控制水平两个关键方面,具体包括独立完成进食、洗漱、穿衣等行为的情况,以及室内外空间自主移动的实际表现。认知能力维度聚焦信息处理能力的核心要素,重点考察时间空间、定向准确度、复杂指令理解执行准确率以及短期记忆信息存留效率三组指标。精神状态评量需要捕捉情绪稳定性这一不易量化的心理指标,通过持续性情感状态表达特征观察与睡眠质量周期规律分析交叉比对进行确认,同时关注认知能力衰退引发的焦虑恐惧情绪反应模式。社会参与能力着重测量社区公共活动实际参与频率质量,量化分析人际互动密切程度与社会支持网络实际支持强度两个侧面。这些维度共同构成对老年人真实生存状态的全景描绘框架 [1]。

2. 评估方法确定

评估方法确定坚持主客观相结合的原则路线设计。主观评量通过结构型深度对话,来了解老年人对自身生活能力的认知判断,配合知情照料者的日常行为观察描述记录进行信息补充验证,重点记录个体对社交活动参与意愿障碍或对生活空间适老性改进的实际反馈内容。客观评估路径侧重可标准化的工具辅助操作流程,例如设计规范化的身体平衡能力测试项目,或构建特定场景模拟功能测试单元;同时引入简易精神状态检查量表,分析注意力与计算能力的基本水平,并选用标准化的情绪状态自评表,筛查抑郁、焦虑等风险程度。主客观方法的互补使用能够平衡测试环境与真实生活场景的差异,使评估结论更贴近老年人真实生活状态。

3. 评估流程设计

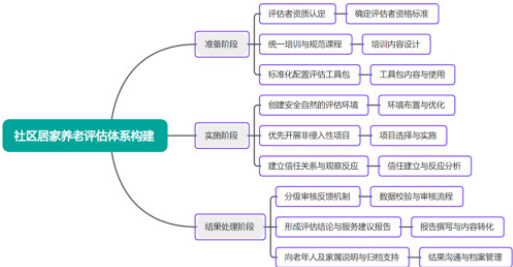

评估流程设计遵循递进式操作逻辑推进实施方案。准备阶段重点解决评估者资质认定的核心问题,安排统一的知识体系培训与技术操作规范课程,使评估人员准确掌握指标适用边界与特殊情境处理技巧,同时完成本地化评估工具包的标准化配置工作。实施环节需要创建安全自然的评测空间环境,在老年人熟悉场所中优先开展非侵入性低心理压力项目,建立信任关系后再实施需要身体配合的测试内容,整个流程中密切观察老年人在陌生任务场景中的反应特征(见图1)。

图1 社区居家养老老年人能力评估流程

2 社区居家养老模式下老年人能力影响因素分析

1. 个体因素

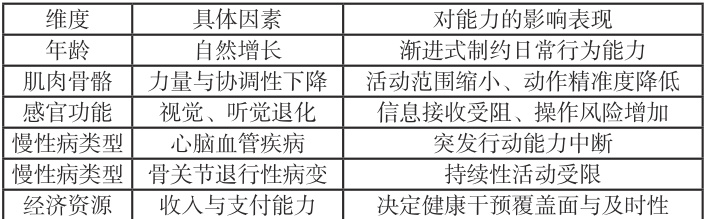

生理机能的自然衰退构成影响老年人能力变化的核心内因。年龄增长带来的多重生理变化对日常行为能力构成渐进式制约影响,肌肉力量协调性下降直接限制活动范围与动作精准度。慢性病累积导致的视觉听觉功能退化改变信息接收处理模式,增加操作风险空间[2]。基础疾病类型分布差异使得功能障碍呈现明显个体化特征,心脑血管疾病人群面临突发的行动能力中断风险,骨关节退行性病变群体长期受到持续性活动受限困扰。经济资源可及性程度决定着健康干预措施的覆盖面与及时性,直接影响康复进程效率与社会参与范围边界(见表 1)。这些内源性变量形成的复合机制深度参与能力维持路径。

表1 社区居家养老模式下老年人能力的个体影响因素分类表

2. 家庭因素

家庭环境的支持力度形成保护性缓冲力量。多代同堂结构客观上提供即时性生活协助资源支持,但亲属照料负担过重反而可能压缩老人的自主实践空间。子女提供的持续性经济保障解决专业照护服务购买可能性问题,减轻疾病治疗带来的生存焦虑感。日常照料帮助的质量至关重要,过度包办家务反而降低活动能力保持动机,适度引导自主操作的照料模式更利于功能维系。情感陪伴频率与深度缓解心理孤独压力,规律性家庭聚餐与节日仪式强化归属认同感。家庭矛盾冲突形成的负面情绪场域会加速认知能力滑坡进程,家庭决策参与权的保留程度则关系到自我价值感的巩固强度。这些潜在要素在居室空间内构建着能力变化的微观生态系统。

3. 社区因素

社区场景的功能配置直接塑造日常活动轨迹。无障碍公共设施连续性分布让老年人保持社区移动的独立可能性,单元楼加装电梯直接消除垂直空间阻隔感。适老化改造的菜场超市减少日常采购行为风险点,防滑路面与休息长椅的组合延长户外活动持续时间。社区卫生服务站药物可及性解决慢性病管理的持续性难题,定期家庭医生随访形成健康行为外部监督机制。

4. 社会因素

社会文化环境的潜在作用塑造着整体生存状态。尊老传统在现代消费主义冲击下的重构质量影响着代际资源分配结构,节假日聚会的深层文化属性转变为跨代交流场景的建构动力。政府实施的医养结合政策设计决定了专业护理力量进入社区的效率水平,长期护理保险覆盖范围直接影响失能阶段的体面生活质量。公共交通系统的适老化改造使城市资源可及性发生实质改变,文化机构对老年观众的专属时段开放创造社会融合情境。

结语

构建分层干预体系需着重强化能力评估结果的应用转化效能。依据个体生理衰退规律定制阶梯式健康管理计划,将认知训练融入日常照护流程;优化家庭照料者技能培训内容,建立经济保障与情感支持并重的家庭养老支持框架;社区资源配置应聚焦适老化设施改造与医养结合服务衔接,创造促进社会参与的包容性空间;政策层面需完善长期护理保险制度覆盖广度,培育积极老龄化的社会文化认知。形成从微观到宏观的协同干预机制,系统性提升老年人社区生活的质量与尊严。

参考文献

1. 吴娇健 , 张猛 , 卫香楠 , 等 . 社区居家养老模式下老年人能力评估及其影响因素分析 [J]. 新疆医科大学学报 ,2024,47(12):1665-1669.

2. 刘鑫 . 成都市社区养老服务综合体的建设现状与设计策略研究[D]. 西南交通大学 ,2023.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)