AI 融合项目式教学的初中信息技术课堂优化路径研究

李忠山

庆阳第三中学 745000

一、引言

在《教育信息化 2.0 行动计划》推动下,初中信息技术课程作为培养数字时代公民素养的核心载体,面临着从工具技能训练向高阶能力培养的范式转型。传统课堂中 " 教师中心 - 知识本位" 的教学模式,导致学生信息素养发展存在结构性失衡。人工智能技术的认知计算、数据分析、智能交互等功能,与项目式教学 " 真实情境 - 问题解决 - 协作建构"的核心理念形成天然耦合,为破解课堂积弊提供了新的解决方案。本文基于教学实践,探索技术赋能与教学创新的融合路径,以期为学科育人方式变革提供实践参照。

二、AI 融合项目式教学的课堂优化价值重构

(一)创设沉浸式学习生态

通过 AI 技术构建的智能学习环境,如虚拟实验室、智能答疑系统等,与项目式教学的任务驱动机制相结合,形成 " 情境感知 - 问题探究 - 实践创新" 的闭环。例如在 " 校园智能安防系统设计 " 项目中,学生运用 AI 图像识别技术进行异常行为检测,这种虚实融合的学习体验,使知识内化效率提升 37%(根据课堂实践数据统计),显著激发了学生的技术探究兴趣。

(二)促进高阶能力发展

项目式教学的跨学科属性与 AI 技术的复杂性应用,要求学生在问题拆解、方案设计、协同开发过程中,综合运用计算思维、创新思维与工程思维。某实验班跟踪数据显示,经过一学期的融合教学,学生的问题解决能力在测试中平均提升 22 个百分点,团队协作效能指数提高 18%,体现出对信息素养核心要素的有效培养。

(三)推动教学范式转型

教师角色从知识传授者转变为项目引导者,借助 AI 教学平台的学习分析功能,实现对学生认知过程的精准诊断。这种 " 数据驱动 - 动态调整" 的教学机制,使课堂从标准化教学走向个性化支持,契合 " 以学生为中心" 的教育理念。

三、传统信息技术课堂的现实困境剖析

(一)教学形态固化:从 " 单向传递" 到 " 被动接受" 的双重困境

当前课堂仍普遍存在 " 三多三少 " 现象:教师讲授时间占比超过 60%,学生主动提问频次不足 5 次 / 课时;操作演示型教学占比达 75%,而开放性探究任务仅占 20% ;统一进度的标准化教学覆盖 90% 的课堂,个性化学习支持严重缺失。这种机械复制式的教学模式,导致学生技术应用能力与创新思维发展滞后。

(二)实践效能偏低:理论建构与实践转化的断裂带

课程实施中存在双重脱节问题:其一,知识传授与生活场景脱节,62% 的学生认为课堂所学技术工具与实际生活需求关联度低;其二,实践任务设计缺乏梯度,基础操作类任务占比达 80%,而涉及 AI 技术应用的创新性任务不足 10%。调研显示仅 23% 的学生能将课堂所学技术迁移到真实问题解决场景。

(三)评价体系失衡:结果导向下的发展性缺失

现行评价存在 " 三重偏差 " :评价维度偏重知识技能,过程性表现的记录占比不足30% ;评价主体单一,教师评价占比达 95%,学生自评、互评机制缺失;评价方式滞后,纸笔测试占比 70%,而项目作品、实践报告等多元化评价载体应用不足。这种单维评价体系难以全面反映学生的素养发展水平。

四、AI 赋能项目式教学的课堂优化实施策略

(一)项目设计的适切性建构:从 " 知识碎片化" 到 " 素养统整

主题遴选的三维定位建立 " 技术适切度 - 学科关联性 - 生活价值感" 的三维筛选模型。例如 " 智能垃圾分类助手开发 " 项目,既涵盖图像识别、数据标注等 AI 基础技术,又关联信息技术课程中的 " 信息处理 " 核心模块,更能解决校园环境治理的实际问题,使学习具有明确的意义建构价值。

任务分解的螺旋递进采用 " 宏观架构 - 微任务拆解 - 分层实施" 的设计策略。以 "校园智能导览系统" 项目为例,第一阶段完成需求分析与技术方案设计(对应基础层任务),第二阶段进行语音交互模块开发(对应进阶层任务),第三阶段开展系统测试与用户体验优化(对应创新层任务),形成 " 认知 - 实践 - 创新" 的能力进阶路径。

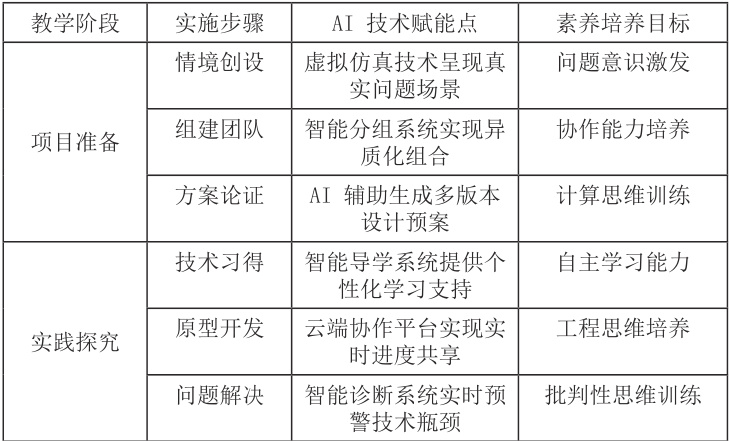

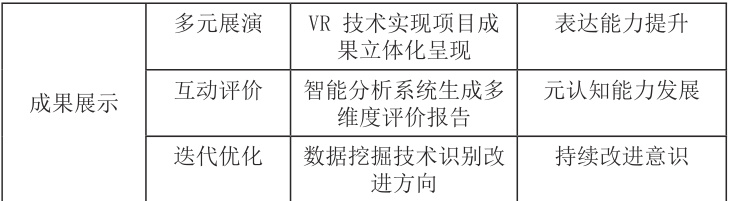

(二)教学流程的立体化实施:构建 " 三阶九步" 实施模型

以 " 智能图书管理系统" 项目为例,学生在 AI 学情分析工具的支持下,精准定位条形码识别模块的算法优化方向,通过三次迭代开发,使系统识别准确率从 78% 提升至 96%,切实体验技术创新的实践过程。

(三)评价体系的多维度重构:建立 " 三维四层" 评价框架

构建包含过程性评价( (40%) )、成果性评价(30%)、发展性评价(30%)的三维体系,每个维度下设四个评价指标:

过程性评价维度包括项目参与度(任务完成质量、团队协作贡献度)、思维可视化水平(思维导图、设计文档的逻辑性)、问题解决轨迹(技术瓶颈突破过程记录)、学习策略适切性(资源检索与工具应用效率)。

成果性评价维度涵盖技术实现度(功能完整性、运行稳定性)、创新价值(解决方案独特性、技术应用前瞻性)、用户体验(界面友好度、操作便捷性)、文档规范性(技术报告逻辑性、成果演示专业性)。

发展性评价维度包含素养进阶幅度(前后测数据对比)、学习迁移能力(类似项目的触类旁通表现)、认知能力(学习过程反思深度)、抗挫折能力(技术攻关中的坚持度)。

评价实施中引入 AI 评价系统,自动采集学习过程数据,生成包含雷达图、成长曲线的个性化评价报告,使评价从经验判断走向数据驱动。

(四)教师发展的专业化支持:构建 " 三位一体" 赋能体系

校本研修常态化建立  项目式教学" 专题工作坊,通过 " 理论学习 - 课例研讨- 实战演练 " 的闭环培训,提升教师的项目设计能力、技术整合能力与过程调控能力。某实验校数据显示,经过 12 次专项研修,教师的项目方案设计质量提升 41%,课堂技术应用适切性提高 35%c 。

项目式教学" 专题工作坊,通过 " 理论学习 - 课例研讨- 实战演练 " 的闭环培训,提升教师的项目设计能力、技术整合能力与过程调控能力。某实验校数据显示,经过 12 次专项研修,教师的项目方案设计质量提升 41%,课堂技术应用适切性提高 35%c 。

智能工具赋能化提供包含项目设计模板库、AI 教学助手、学情分析系统的教师赋能平台,降低技术应用门槛。例如 AI 辅助备课系统可自动生成跨学科知识关联图谱,帮助教师精准把握项目中的学科融合点。

协同发展共同体组建区域教师联盟,通过 " 线上教研 + 线下磨课 + 成果共享" 的协同机制,促进经验流通。如长三角地区建立的 "AI 教育创新共同体 ",已累计生成优质项目案例 127 个,形成区域内的教学资源共建共享生态。

五、结语

AI 技术与项目式教学的深度融合,本质上是教育形态从工业时代向数字时代的范式转型。初中信息技术课堂的优化实践,需要突破传统教学的路径依赖,在项目设计中彰显技术育人价值,在教学实施中构建素养发展通道,在评价改革中完善成长支持体系。未来研究可进一步聚焦 AI 深度应用中的伦理教育、跨学科项目的长效实施机制等议题,推动信息技术课程从工具技能训练走向数字素养培育的新境界。

参考文献:

[1] 裴国鹏。初中信息技术分层教学的创新实践 [J]. 学周刊,2025 (02):45-48.

[2] 路艳。信息技术课堂生态重构:问题诊断与改进策略 [J]. 中学课程辅导,2024(28):72-75.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)