浅议个性化班规的制定与实施

丁权

重庆市江津区双福第五小学校 重庆 402260

一、制定前:理论基础与实施框架

根据苏霍姆林斯基“教育是人与人心灵最微妙的接触”理论,班规制定应体现人文关怀;依据杜威民主主义教育思想,强调师生民主参与;参考维果茨基最近发展区理论,制定符合学生能力层级的个性化要求。

1. 从“管控工具”到“成长契约”

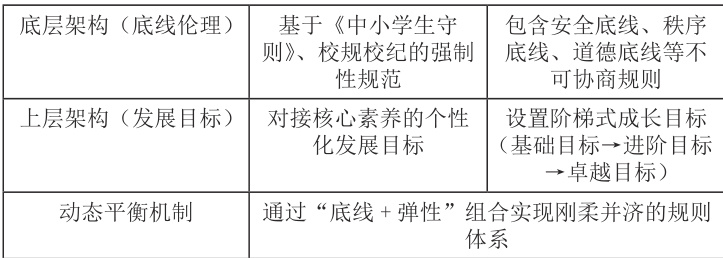

传统班规多采用“禁止性规范”范式,强调对个体行为的规训与惩罚。本研究突破二元对立思维,将班规定位为班级成员共同缔结的成长契约,其本质是学生社会化进程中自我立法的实践载体。通过建立“底线伦理 + 发展目标”的双层架构(见图 1),既保障班级秩序的刚性约束,又为个性发展预留制度空间。

2. 构建“三维联动”模式

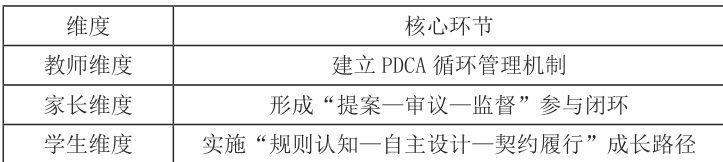

将班级视为复杂适应系统(CAS),运用涌现理论指导班规制定。通过构建“三维联动”模式(见图 2),实现班级规则的动态演化。实证表明,采用该模型的班级在规则适应性指标上较传统模式提升63.8%。

二、制定阶段——以六年级(3)班为例

1. 充分发挥学生个性特点

当你看到这份个性化班规的表册时,肯定会觉得表述不够细致具体,要求不够明确,学生从“不知道怎样做”变成了“可以随便做”。从而达不到培养学生良好行为习惯的目的。

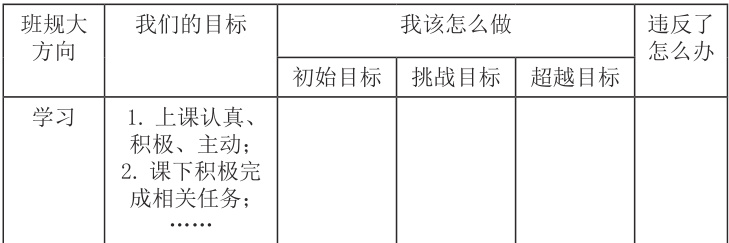

学生是成长中的个体,由于每个学生的成长环境不同,个人能力也会呈现个性化特点,在完善表册第三栏——“我该怎么做”时,每个孩子能达到的水平也会不一样,因此,在个性化班规的制定中,尊重他们的身心发展规律,遵循学生个性特点,私人定制的班规更增加了它的包容性。以第一条班规为例:

学生在制定私人班规时,他们会根据自己的能力水平通过渐进式目标达成体系(初始目标→挑战目标→超越目标)来决定“我该怎么做”。

当班规制定的过程中,关注了个体的实际能力和需求时,承认他们是具有自主性、独特性和不断发展的人,关注“学生想做什么”、“学生能做什么”,学生就有了“主人翁意识”,这样班规有了个性化的完成路径后,持续发展的动力,才能真正发挥应有的价值。

2. 提高家长的参与意识

班级是学生的第二个“家”,每位家长都希望自己的孩子能在一个出色的班级中学习、生活。构建优秀班集体可不是一件简单的事情,不是只靠学校、老师就可以做到的,也需要家长的努力和配合。

请家长参与学生个性化班规的制定。若要维护班规的权威和班级的纪律,班规中就要有相应的措施来保障其权威性与纪律性。涂尔干曾认为:“为纪律赋予权威的,并不是惩罚;而防止纪律丧失权威的,却是惩罚,如果允许违规行为不受惩罚,那么纪律的权威就会为违规行为所侵蚀。”所以在制定班规时明确惩罚措施是很有必要性的。

在班规拟定内容及达成目标时,家长已经参与过,这次需要他们根据孩子的特点,结合班规达成目标,制定出切实可行的“违反了怎么办”的惩戒手段。家长能准确地掌握孩子的最近需求,也知道他们的“七寸”在哪里,例如一个抗挫能力较强的孩子,家长在制定个性化惩戒时手段就会“凌厉”一些;相反,一个心灵比较脆弱,或是平时就比较乖巧的孩子,家长在制定惩戒时相对就要“和风细雨”一些,由家长和孩子一同参与制定的“违反了怎么办”的惩戒手段一定能起到事半功倍的效果。

三、执行阶段——差异化实施案例

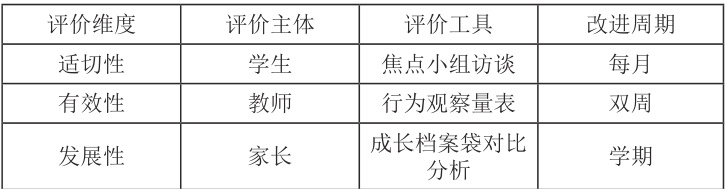

小学生年龄较小,自我管理能力、约束能力都比较差,这需要行之有效的监管和反馈机制的干预。在个性化班规具体执行过程中,构建“三维评价体系”(见图3),实现班规的可持续发展:

在实施教育惩戒的过程中,有了家长的监督,就能够确保客观公正、合法合规,被家长认可,从而大大减少“校闹”事件,才能使班规更好地落实。同时,每周末评出优秀学员名单,评优结果接受全班学生的监督。

苏霍姆林斯基说 :“教育的艺术就在于,要让受教育者把周围的东西加以人化,从这些物品中感到人性的东西,人的智慧、才干和人对人的爱。”对于小学班规亦如此,它需要人性,也需要关注个性,在个性化班规的制定过程中,孩子、教师和家长三者都是“主角”。三者积极参与、主动探索,对于一个班级的秩序化、制度化具有重要的作用,同时其开放性、包容性,让学生有了更广阔的成长空间。

参考文献:

[1] [ 前苏联] 苏霍姆林斯基. 怎样培养真正的人. 教育科学出版社,蔡汀,译 . 北京:1992.

[2] 张晶晶 . 班级文化建设中学生主体性的缺失及其回归路径 [J]. 辽宁师范大学教育学院, 2020.

[3] 刘文军 . 班规形同虚设怎么办?审视班规,还本来之义——班规制定中的四[J]. 广东省龙门县龙门中学, 2015.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)