自然衔接,有效生长

张赞

苏州市吴江区笠泽实验初级中学 215200

高中教材与初中教材相比,在知识内容、思维层次、数学应用意识等方面的要求都提高了很多 . 但初中数学与高中数学又有着非常紧密的联系 概念、数学公式和定理的研究路径也是相互贯通的。在初三复习阶 将知识内容的衔接点、数学概念探究路径的衔接点、数学思想 课中,使学生不仅能对专题课中涉及的初中知识点进行有效复习 法的积累,在专题复习课的学习中实现数学知识的有效生长. 下文是以“ 帕普斯半圆模型” 为主题的 节初三专题复习课的教学设计.

教学过程与设计意图

1. 问题驱动,结论探究

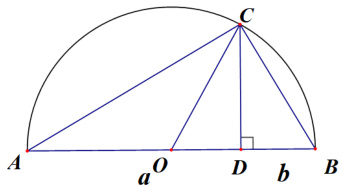

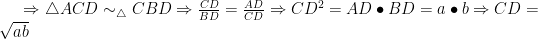

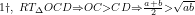

如图 1,AB 为半圆直径,O 为圆心,C 为半圆上一点, CD⊥AB ,连接 AC、BC、OC,设 AD=a ,BD=b.问题1 :求OC 和CD 的长度(用a,b 的式子表示)

AB为半圆O的直径=

设计意图 将“圆的基本性质”和“相似三角形”这两个知识点作为 个自然的衔接点,不仅因为它们是初中学生初三复习数学知识的核心内容之 通过对相似三角形的深入理解,学生可以自然过渡到射影定理的学习 体几何中尤为重要 . 射影定理作为一种重要的数学工具,不仅在高中 中数学中处理复杂的几何问题打下了基础 . 这种自然衔接不仅使知识的传递更为顺畅,还能在高层次的几何学习中有效生长,为后续平面向量和立体几何的学习做好自然的衔接准备

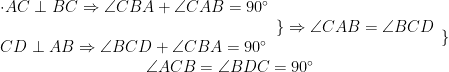

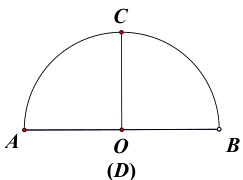

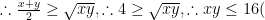

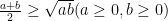

问题2 :比较CD 和OC 的大小关系,并用a,b 的式子表示

图  ab ,用几何画板动态演示,学生观察后发现只有当C 为

ab ,用几何画板动态演示,学生观察后发现只有当C 为  中点时,如图2,

中点时,如图2,

OC=CD 即 a=b 时, 则  , 若 C 点 与 A 重 合 或 与 B 重 合, 则 a=0 或 b=0. 综 上

, 若 C 点 与 A 重 合 或 与 B 重 合, 则 a=0 或 b=0. 综 上 当且仅当a=b 时等号成立.

当且仅当a=b 时等号成立.

设计意图 在这个问题中,通过引导学生在“帕普斯半圆模型”中分析,通过“半径不小于半弦”从而得到了一个不等式  . 引导学生讨论所学的内容如何与其他数学概念相连接,比如三角形不等式、圆的性质等,强调知识的系统性和连贯性 . 通过图形的直观呈现,引导学生从自然语言向图形语言、符号语言,凸显了几何图形的直观价值,体现了知识的连贯性和生成性 . 通过几何画板的动态展示,体现完整的探究过程,帮助学生理解“当且仅当 a=b 时等号成立”这句话的抽象含义,使学生在几何想象和数学抽象等核心素养的培养上有效生长.

. 引导学生讨论所学的内容如何与其他数学概念相连接,比如三角形不等式、圆的性质等,强调知识的系统性和连贯性 . 通过图形的直观呈现,引导学生从自然语言向图形语言、符号语言,凸显了几何图形的直观价值,体现了知识的连贯性和生成性 . 通过几何画板的动态展示,体现完整的探究过程,帮助学生理解“当且仅当 a=b 时等号成立”这句话的抽象含义,使学生在几何想象和数学抽象等核心素养的培养上有效生长.

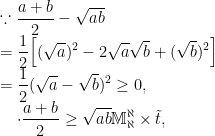

2. 代数论证,交流展示

问题:你能用代数的方法尝试证明这个不等式结论吗?(在教师的引导下,学生完成证明后写在黑板上进行展示交流.)

设计意图 几何的直观验证并不能代替代数证明,代数证明在中学数学的教学中占有核心地位,尤其是体现在培养学生的逻辑推理和计算能力方面的重要性 . 证明过程中使用的作差法作为一个自然的衔接点,不仅因为它初中的一些代数证明中涉及到,在高中的数学学习中,作差比较法的使用更是一种常用的代数方法 . 例如函数单调性的证明、探究数列特性如证明数列是等差数列和已知数列的前 n 项和 Sn 求数列的通项公式等 . 这个不等式的证明需要教师加以引导,将a和b看作  和

和  ,从而化成完全平方式进而完成证明.整个证明的过程中,学生可以加深二次根式和完全平方公式的理解,在“整体代换思想”这种思想方法的运用上有效的生长.

,从而化成完全平方式进而完成证明.整个证明的过程中,学生可以加深二次根式和完全平方公式的理解,在“整体代换思想”这种思想方法的运用上有效的生长.

3. 新知运用,体验生长

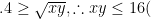

问题:(苏科版九年级第 5 章《二次函数》习题 5.5)用长 16 的篱笆围成长方形的生物园饲养小兔,怎样围可以使小兔的活动范围最大?最大范围是多少?(先由学生小组讨论解题思路并展示解题过程,再由教师总结解题方法,引导学生联系新探究证明的不等式来尝试解决问题)

解:设长方形相邻的两边长为 x,y, 由题意 x>0,y>0

且 2(x+y)=16,÷x+y=8

设长方形的面积为S,则 S=x∙y

x=y= 4时“ Σ=Σ

x=y= 4时“ Σ=Σ

因此将篱笆围成边长为4 的正方形的时候,小兔的活动范围最大,为16.

设计意图 本题是苏科版九年级《二次函数》的一道习题,在进入初三全面复习阶段后,学

生对这道习题的类型基本都很熟悉,很多学生最初并没有意识到可以用上面新探究证明的不等

式来解决这个问题 . 一般的思路都是设一条边为 x,则相邻的另一边为

则长方形的面积 S=x(8-x) ,转化为二次函数的最值问题,在求最大值的过程中,学生对二次函数最值的理解也是不尽相同的 . 最常见的两种解法,一是转化成一般式,利用对称轴方程来求解,二是直接利用S=x(8-x) ,得到函数与 x 轴的两个交点为 (0,0) 和 (8,0),所以它们的中点所在直线即为函数的对称轴,从而求出函数的最大值 . 教师通过引导学生是否可以设两个变量 x 和 y ?能否用这两个变量来表示篱笆的总长和围成的长方形面积?观察两个式子,一个式子出现了 x+y ,一个式子出现了 xy,再进一步引导学生观察新探究证明的不等式的两边特征,正好左边有 a+b,右边根号内有 ab,与本题两个式子的结构类似,从而让学生尝试用这个不等式将两个式子联系起来,得到 x +2 y ≥ xy ,这时学生就发现 x+y 是一个定值 8, 当且仅当 x=y= 4时“

当且仅当 x=y= 4时“  不仅求出了最大活动范围,同时还得出了围篱笆的正确方案.

不仅求出了最大活动范围,同时还得出了围篱笆的正确方案.

4. 总结提炼,有效生长

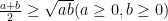

学 生 从 半 圆 模 型 出 发, 通 过 观 察 猜 想 证 明 运 用, 得 出 了 一 个 完 整 的 知 识 结 构: 当且仅当 a=b 时等号成立 . 从感性的认识逐步上升到初步的理性认识 . 通过帕普斯半圆模型的复习设计,不仅对初中的“相似三角形”、“不等式的性质”、“圆的基本性质”、“作差法”等知识点进行综合的复习,也让学生体会了数形结合思想和整体代换思想等思想方法,使得学生在逻辑推理、数学抽象、数学运算的能力上都有了进一 步的提升,从而自然地衔接到高中“基本不等式”等内容的学习中去 . 教师可以通过引导学生这样的学习过程,帮助他们构建坚实的数学基础,发展必要的学科核心素养,这也是初高中数学衔接教学中非常重要的教学方向.

当且仅当 a=b 时等号成立 . 从感性的认识逐步上升到初步的理性认识 . 通过帕普斯半圆模型的复习设计,不仅对初中的“相似三角形”、“不等式的性质”、“圆的基本性质”、“作差法”等知识点进行综合的复习,也让学生体会了数形结合思想和整体代换思想等思想方法,使得学生在逻辑推理、数学抽象、数学运算的能力上都有了进一 步的提升,从而自然地衔接到高中“基本不等式”等内容的学习中去 . 教师可以通过引导学生这样的学习过程,帮助他们构建坚实的数学基础,发展必要的学科核心素养,这也是初高中数学衔接教学中非常重要的教学方向.

对初高中衔接教学的一些思考

高中数学与初中数学之间的衔接不仅仅发生在高一新生的学习阶段,而是贯穿于整个初中阶段,特别是在新课教学和初三的复习过程中,表现出一种全过程的连续性和复杂性 . 因此,研究初高中数学教学的衔接不应仅局限于课程内容的接轨,而应深入到初高中数学知识的整体建构过程中,致力于在实际教学实践中,持续、多维度地促进初中数学和高中数学知识之间的联系、协调和融合 . 这种深入的融合与再生,能更全面地满足学生学习发展的需求,加强他们的数学逻辑能力和抽象思维能力 . 通过这样的教学方式,我们能够为学生提供一个更加坚实的数学学习基础,使他们在面对更高阶的数学挑战时能更有信心和能力,顺利完成由初中到高中数学学习的过渡.

参考文献:

[1] 沈丽婧.聚焦微专题:中考二轮复习的实践与思考——以一组“关联试题”复习为例 [J].中学数学,2017(3 初中):36\~37.

[2] 龚艳芳.预热问题铺平垫稳,迎难而上讲评难题——记叙一道中考模考难题的讲评设计[J].中学数学,2017(2 初中): 79-80 .

[2] 朱金祥,刘东升.数学教学中例题变式的策略—基于教学追问的视角 [J].教育研究与评论·中学教育教学版,2016(09):65\~68.

本文为吴江区第十批学年课题《学科核心素养背景下初高中数学概念衔接教学的研究》课题编号1023cp0079 的阶段性研究成果

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)