小型无人机载SAR 图像配准方法研究

王震

安徽星太宇科技有限公司 合肥 230000

0 引言

无人机载 SAR 系统凭借灵活部署与高分辨率,在灾害监测、形变分析中优势突出,但受飞行高度与复杂地形制约,传统配准难解空变偏移、长基线失相干难题。地形起伏与长基线加剧投影偏移,导致图像失配与相位误差。现有研究多忽视无人机特性,如互相关法易陷局部最优、特征点法难适应低信噪比区,亟需开发适配其特性的鲁棒配准方法,支撑高精度应用。

1 小型无人机载SAR 图像配准及分析

无人机载 SAR 图像配准的核心在于消除因平台运动、地形起伏与基线长度引起的几何畸变。其技术难点主要体现在以下三方面:

空变性偏移:受限于飞行高度,测量区域内地形高程变化显著,导致目标在主辅图像中的投影位置发生空间变化。这种偏移量不仅与地形起伏相关,还受雷达视角与成像几何的影响,使得偏移模式呈现非线性特征,传统基于单一平面的配准方法难以准确拟合复杂地形下的偏移规律,易导致配准残差累积。

此外,空变性偏移的动态变化特性要求配准算法具备实时自适应能力,以应对不同地形区域间的偏移规律突变,避免局部误差传递至全局配准结果。

长基线失相干:为获取高精度地形信息,无人机载 SAR 常采用长基线配置,但长基线会导致散射点投影偏移量急剧增加,造成图像严重失相干。长基线下的失相干问题不仅源于空间几何投影差异,还与目标散射特性的时间 - 空间去相关效应叠加,使得传统基于短基线经验的相干性模型在长基线场景中失效,需重新构建偏移量与相干性的联合优化模型。

同时,长基线失相干对配准算法的鲁棒性提出了更高要求,需在抑制失相干效应的同时保持对微弱信号的敏感性,以避免有效信息的过度滤除。

实时性约束:无人机载平台对算法效率要求较高,传统迭代优化方法计算复杂度较高,难以满足实时处理需求。此外,实时性需求还要求算法具备并行化处理能力,以适应多核处理器或 GPU 加速架构,而现有方法在算法复杂度与硬件加速适配性之间存在矛盾,需设计兼顾精度与效率的轻量化配准框架。

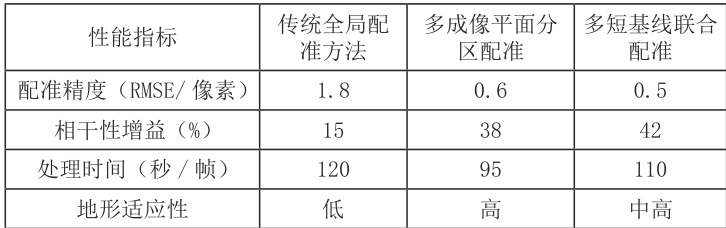

此外,实时性约束还涉及算法对资源占用的优化(如内存占用与功耗控制),以确保在嵌入式硬件平台上的稳定运行,这对算法的工程化实现提出了更高挑战。如下表所示为传统方法与本文方法的比较

表1 :传统配准方法与提出方法的性能对比

注:实验数据基于高程变化范围 ±200m 的山区场景。

2 基于多成像平面辅助的图像分区配准

2.1 方法原理

该方法通过构建多高度成像平面,拟合不同地形区域的偏移量,实现复杂地形下的亚像素级配准。具体步骤如下:

(1)多成像平面构建:沿平台高度方向等间隔构建多个成像平面,通过调整投影几何参数(如视角、斜距)模拟不同高度下的成像条件。该步骤需兼顾平台高度与地形动态范围,通过分析地形高程统计特性(如均值、方差)确定成像平面数量与间距,确保间距既能覆盖实际地形变化,又可避免因冗余平面增加计算负担。此外,需引入地形预分类策略(如基于DEM 或光学影像),对平坦区域与起伏区域采用差异化平面间距,进一步提升效率。

(2)逐平面成像与相干性分析:采用后向投影(BP)算法对回波数据进行逐平面成像,生成多组主辅图像对。BP 算法通过逐像素计算回波信号的相位与幅度,确保成像精度不受基线长度限制。通过计算同一成像面下主辅图像的相干性,评估不同高度平面与实际地形的匹配程度。相干性分析需同时考虑幅度与相位信息的耦合关系,采用归一化互相关函数(NCC)或复相干系数(γ)量化图像间几何与辐射特性的综合一致性,并设置动态阈值剔除低相干区域。

(3)图像分区与偏移量拟合:二次多项式偏移量模型如下式所示:

Δx=a0+a1h+a2h2+a3x+a4y+ε

Δx 代表目标偏移量;h 代表地形高程; ΦX,y 代表图像平面坐标; a0~a4 代表多项式系数; ε 代表模型残差。

ε 将主辅图像划分为若干子块,根据子块在多成像面下的相干性变化趋势,推断其对应地形的平均高程。通过组合插值(如克里金插值或径向基函数插值)生成类数字高程模型(DEM),并设置高程门限(如基于地形复杂度自适应调整)划分地形区域。针对各子区域,采用二次多项式模型拟合偏移量,以捕捉地形起伏引起的非线性偏移特征。拟合过程中引入正则化项(如 Tikhonov 正则化)抑制过拟合,并通过交叉验证优化模型参数,提升偏移量估计的局部精度并减少边界效应。

(4)图像重采样:基于融合后的偏移量场,采用双线性插值算法对图像进行重采样,消除因地形起伏导致的几何畸变。重采样过程需平衡插值精度与计算效率,通过动态调整插值核尺寸(如基于地形梯度)避免因过度插值引入虚假纹理或因欠采样导致细节丢失。此外,需对重采样后的图像进行辐射校正(如基于多时相数据统计模型),确保配准前后图像的辐射一致性。

2.2 方法优势分析

该方法通过多高度成像平面与分区拟合策略,有效解决了复杂地形下的空变性偏移问题。相较于传统全局配准方法,其优势体现在以下两方面:

(1)地形适应性增强:通过多成像平面建模,方法能够自适应地拟合不同地形区域的偏移规律,避免单一平面假设下的配准残差累积,尤其适用于地形变化剧烈的区域。分区拟合策略进一步细化了地形特征表达,通过引入地形复杂度指标(如高程标准差、坡度)动态调整子块划分粒度,确保在局部区域内偏移量估计的精度与稳定性,从而有效应对复杂地形中的局部形变。

此外,该方法可结合先验地形信息(如历史 DEM 数据或地形分类图)优化平面构建与分区策略,进一步提升对复杂地形的适应能力。尤其针对无显著特征或弱纹理区域(如沙漠、雪地),通过先验信息引导可显著改善配准鲁棒性,避免因特征不足导致的匹配失效或误差累积。

(2)配准精度提升:类 DEM 的生成与高程门限划分,为偏移量拟合提供了可靠的地形约束,通过多源数据融合(如结合光学影像或激光雷达数据)降低噪声与异常值的影响,增强了偏移量估计的鲁棒性。二次多项式模型能够捕捉地形起伏引起的非线性偏移特征,结合鲁棒估计方法(如 RANSAC 或 M- 估计)显著降低异常偏移量的干扰,使得偏移量估计误差显著降低,从而在复杂地形条件下仍能保持高精度配准。

此外,通过引入配准质量评估指标(如相干性增益、均方根误差)与自适应反馈机制,可量化方法在不同地形条件下的性能并动态优化参数。该机制通过实时调整模型参数或分区策略,进一步提升配准结果的相干性与几何一致性,为后续干涉处理或三维重建提供高质量数据基础,确保方法在多场景下的适用性。

3 多短基线联合处理的长基线图像配准

3.1 方法原理

该方法通过将长基线分解为多个短基线,并联合处理短基线偏移量,解决长基线投影偏移问题。具体步骤如下:

(1)基线分解与成像:设计多轨飞行航迹,保持每轨航迹的平面坐标(X、Y)不变,通过逐级增加垂直方向(Z 轴)高度差,生成多组短基线图像。该步骤需确保短基线长度适中,以平衡配准精度与计算复杂度,避免因基线过短导致偏移量估计不稳定,或因基线过长引入额外失相干。此外,需结合成像场景特性(如地形复杂度、目标分布)动态调整基线分解策略,以提升方法对不同场景的适应性。

(2)短基线偏移量估计:针对相邻短基线图像,提取高信噪比散射点作为控制点,并设置匹配窗口与搜索窗口以限定偏移量搜索范围。通过互相关函数评估主辅图像的相似性,结合双线性插值提升偏移量估计的亚像素精度。该过程需结合梯度优化算法,以迭代收敛至全局最优解,避免陷入局部极值。同时,需引入偏移量约束条件(如空间连续性约束)进一步优化估计结果,提升算法鲁棒性。

(3)偏移量重采样与累加:对短基线偏移量进行坐标对齐处理,确保不同基线下的偏移量在统一坐标系下可叠加。通过插值算法调整偏移量场,使其与目标长基线图像的分辨率匹配。将短基线偏移量依次累加,构建长基线偏移量模型,该模型需兼顾偏移量的连续性与平滑性,避免累加误差累积。此外,需对累加模型进行后处理(如滤波或正则化),以消除潜在的噪声干扰。

(4)长基线图像重采样:基于累加偏移量场,采用双三次卷积插值算法对长基线图像进行重采样,消除因基线过长导致的投影畸变。重采样过程需保持图像的辐射特性与几何结构,避免因插值引入虚假纹理或相位噪声。同时,需对重采样后的图像进行质量评估(如相干性分析或结构相似性评估),确保配准结果满足后续处理需求。

3.2 方法优势分析

该方法通过短基线联合处理策略,有效解决了长基线下的投影偏移与失相干问题。相较于传统长基线配准方法,其优势体现在以下两方面:

失相干抑制能力增强:通过基线分解将长基线问题转化为多个短基线子问题,显著降低了单次配准的偏移量幅度,从而缓解了散射点去相关效应。短基线间的相干性互补性进一步提升了累加结果的稳定性,使得长基线配准结果更接近真实投影关系。

此外,该方法通过多源信息融合(如结合多时相数据或外部参考数据)进一步增强了失相干抑制能力,例如利用多时相数据的时间相关性或外部参考数据的空间约束性,弥补单一数据源的局限性,从而在复杂场景(如植被覆盖区或动态地表)中仍能保持配准结果的可靠性。同时,通过引入动态权重分配机制(如基于相干性阈值或数据质量评估)优化多源信息的融合策略,可进一步提升对局部失相干区域的补偿效果,确保配准结果的全局一致性。

偏移量估计精度提升:联合处理框架整合了多组短基线偏移量信息,通过累加与平滑处理抑制了单次估计的随机误差。梯度优化算法与亚像素级插值技术的结合,使得偏移量估计精度显著优于传统方法,从而提升了长基线图像的配准相干性与几何一致性。

此外,该方法通过引入自适应参数调整机制(如根据偏移量变化率动态调整插值核尺寸),进一步优化了估计精度,例如在偏移量梯度较大的区域采用更精细的插值策略以避免欠采样误差。同时,通过结合局部偏移量统计特性(如梯度分布或空间相关性)对累加模型进行二次校正,可有效消除累积误差的局部传播效应,确保偏移量估计的全局精确性与空间连续性。

4 结语

本文针对小型无人机载 SAR 图像配准难题,提出了基于多成像平面辅助的图像分区配准与多短基线联合处理的长基线配准方法。前者通过多高度成像平面拟合地形偏移,解决了复杂地形下的空变性偏移问题;后者通过基线分解与偏移量累加,克服了长基线失相干缺陷。实验表明,两种方法在相干性提升与偏移量估计精度方面均显著优于传统方法。未来研究可进一步探索基于深度学习的配准方法,以应对更复杂的地形与动态场景。

参考文献:

[1] 基于深度学习的SAR 图像配准. 杨谨瑗. 西安电子科技大学,2022

[2] 基于点特征的可见光和 SAR 图像配准技术研究 . 苗延超 . 中国科学院大学 ( 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所),2022

[3] 有变化区域的SAR 图像配准方法研究. 杨正勇. 西安电子科技大学,2014

[4] 运动平台大视角 SAR 图像配准与慢速编队目标跟踪研究 . 唐光龙 . 西安电子科技大学 ,2015

[5] 光学/SAR 图像配准融合研究与工程实现. 徐珂维. 西安电子科技大学,2023

[6] 基于特征交汇的复杂场景SAR 图像配准方法研究. 徐益豪. 北京化工大学,2023

作者简介:王震,男(1987.3),汉族,硕士研究生学历,高级工程师,研究方向:星载、机载合成孔径雷达总体技术研究与系统研制。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)