港口航道疏浚工程质量管理与技术创新的系统研究

宣润东

合肥交通投资控股集团有限公司 中国安徽合肥 230022

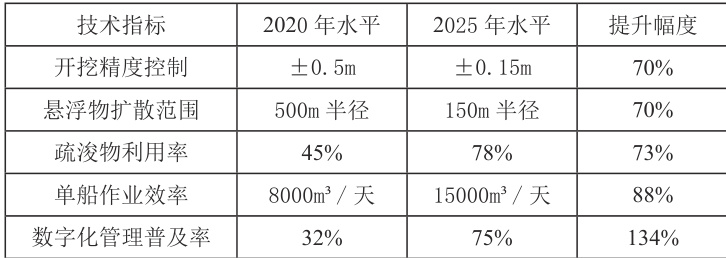

在全球贸易持续增长和 " 双碳 " 目标双重驱动下,港口航道疏浚工程正面临前所未有的技术变革与质量升级需求。截至 2025 年 5 月,国际航运协会最新数据显示,全球港口集装箱吞吐量较2020 年增长38%,20 万吨级以上泊位占比突破35%,直接推动航道深水化、智能化改造需求激增。我国作为世界第一大贸易国,在《交通强国建设纲要(2025 修订版)》指导下,正加速推进沿海港口群航道升级工程,长江口、粤港澳大湾区等重点项目的水深标准已提升至18-22 米,传统疏浚技术体系面临严峻挑战。

1 港口航道疏浚工程概述与发展趋势

1.1 工程概述 港口航道疏浚工程作为水运基础设施建设的重要组成部分,其技术发展与质量管理水平直接影响着港口运营效率和航运安全。根据国际航运协会(PIANC)2025 年最新统计数据,全球每年疏浚工程量已突破 35 亿立方米,其中港口航道维护疏浚占比达42%。我国作为世界第一大货物贸易国,沿海港口航道年疏浚量连续五年保持 8% 以上的增长率,特别是在长三角、粤港澳大湾区等重点区域,航道升级改造工程呈现规模化、深水化、智能化的发展特征。

①疏浚工程技术演进经历了三个主要阶段:从传统的人力挖掘(19 世纪末期)、机械化施工(20 世纪中期),到当今的智能化疏浚(21世纪初期)。2025 年的行业技术发展呈现出三个显著特点:一是装备大型化趋势明显,全球在役的万方级绞吸式挖泥船数量已突破 80 艘;二是数字化技术深度融合,基于BIM+GIS 的疏浚管理系统在重大项目中的普及率达到75% ;三是环保要求日趋严格,国际海事组织(IMO)最新发布的《疏浚物海洋处置公约》将悬浮物扩散控制标准提高了30%。

②当前港口航道疏浚面临的主要技术挑战包括:深水航道(水深超过 25 米)的精确开挖质量控制、敏感生态区域的低扰动施工工艺、疏浚物资源化利用效率提升等。以长江口深水航道为例,在维护 12.5 米水深的基础上向 15 米升级过程中,遇到了复杂水流条件下边坡稳定性控制、细颗粒泥沙回淤预测等世界性难题。这些挑战亟需通过技术创新和质量管理体系优化来应对。

③从行业政策环境来看,我国 2025 年新实施的《绿色港口建设评价指南》和《水运工程智慧工地建设标准》对疏浚工程提出了更高

要求。特别是碳足迹追踪模块的强制应用,促使施工单位必须重新审视传统工艺的能耗结构。与此同时,交通运输部推进的 " 新基建 " 战

略为疏浚工程数字化转型提供了政策支持,5G、北斗、量子通信等新技术的应用场景不断拓展。1

表1 :2020-2025 年全球港口航道疏浚技术指标变化对比

2 疏浚工程全周期质量管理体系构建

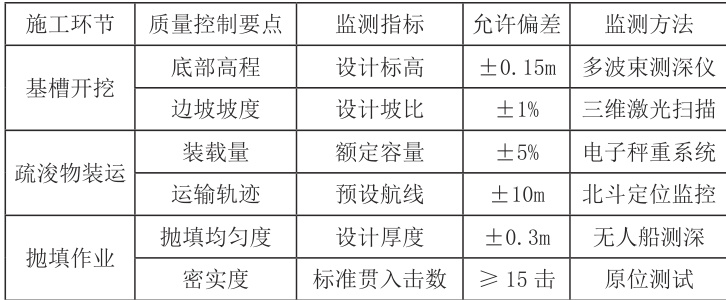

港口航道疏浚工程的质量管理需要贯穿项目全生命周期,建立系统化、标准化、可追溯的控制体系。基于 PDCA 循环理论和 ISO9001:2025 质量管理标准,我们构建了" 四阶段三维度" 的疏浚工程质量管控模型,包括前期策划、过程控制、验收评估和持续改进四个阶段,每个阶段均需从技术标准、管理流程和人员组织三个维度实施质量控制。

2.1 前期勘察与设计 该阶段的质量控制尤为关键。2025 年最新研发的 " 多波束测深 + 地质雷达 + 量子传感 " 综合勘察技术组合,可将海底地质勘测精度提升至厘米级。在粤港澳大湾区航道扩建项目中,通过这种技术组合发现了传统方法未能识别的 3 处软弱夹层,避免了可能发生的边坡滑移事故。基于 BIM 的疏浚方案设计已从单纯的几何模拟发展为集成流体力学计算和生态影响评估的智能平台,能够自动优化挖泥船行进路线和土方平衡方案,使设计效率提高40% 以上。

2.2 实性质量控制 施工过程中的实时质量控制系统由三大模块组成:一是基于北斗卫星定位的疏浚轨迹监控模块,通过载波相位差分技术实现平面定位精度±2cm ;二是多波束测深仪的即时反馈模块,每10 秒更新一次开挖断面数据;三是悬浮物扩散预警模块,结合ADCP流速测量和浊度传感器网络,构建起三维扩散预测模型。这三个模块的数据通过5G 专网实时传输至指挥中心,形成" 监测- 分析- 调整"的闭环控制系统。

表2 :疏浚工程各施工环节质量控制要点及技术指标

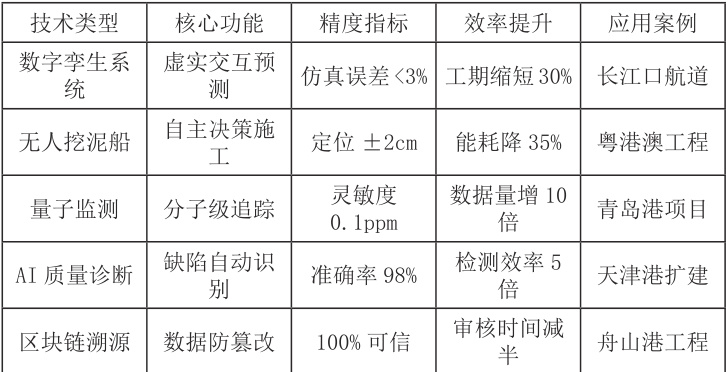

3 智能化技术在疏浚工程中的应用创新3.1 数字化技术 数字化技术的深度融合正在重塑港口航道疏浚工程的质量管理模式。2025 年最显著的变革是数字孪生系统的全面应用,该系统通过 " 北斗 +5G+AI" 技术架构实现了物理世界与虚拟世界的实时交互。在长江口深水航道维护工程中,数字孪生平台每 5 分钟同步一次施工数据,利用深度学习算法预测泥沙回淤趋势,使疏浚周期从传统的4 个月缩短至2.5 个月,同时减少无效开挖量约25%。

3.2 智能疏浚装备 最新一代的无人自主挖泥船配备了多模态感知系统,包括水下高清摄像、侧扫声呐和浊度传感器阵列,能够自动识别海底障碍物并调整作业参数。上海振华重工研发的 " 浚海 6 号 " 智能绞吸船,通过强化学习算法不断优化绞刀转速与前进速度的匹配关系,使能耗效率提升 35%。这些智能装备通过边缘计算节点实现本地决策,仅将关键数据上传至云端,大幅降低了通信延迟,使应急响应时间控制在200 毫秒以内。

3.3 量子技术创新应用 量子技术创新应用为疏浚工程带来了突破性的监测手段。粤港澳大湾区航道工程中试用的量子点示踪技术,将纳米级荧光标记物掺入疏浚土,通过水下量子传感器追踪其扩散路径,使悬浮物迁移规律的监测精度达到分子级别。这项技术不仅帮助工程师精确掌握了抛泥区的影响范围,还为建立新一代悬浮物扩散预测模型提供了前所未有的数据支持。与此同时,基于量子加密的数据传输系统确保了疏浚工程各类质量数据的安全性和不可篡改性。

表3 :2025 年主流智能疏浚技术性能对比

3.4 人工智能 人工智能辅助决策系统在质量控制方面展现出强大潜力。通过计算机视觉技术分析水下机器人拍摄的边坡影像,AI 算法能自动识别裂缝、冲刷等缺陷,准确率达到 98% 以上。更为先进的是,基于联邦学习的质量预测平台允许各参建单位在数据隐私保护的前提下共享模型训练成果,使新项目能够快速继承历史工程的经验。在天津港扩建工程中,这一系统提前两周预测出了可能发生的局部塌方风险,为采取预防措施赢得了宝贵时间。3.5 区块链技术的应用 该技术应用使疏浚工程质量追溯更加透明可靠。从原材料检测报告、设备运行日志到工序验收记录,所有关键数据都通过区块链存证,形成不可篡改的质量档案。舟山港疏浚工程中采用的智能合约系统,在监测指标超出阈值时自动触发预警并通知责任单位,将质量问题响应时间从平均 4 小时缩短至 30 分钟。这种技术不仅提高了管理效率,还为工程保险、质量索赔等业务提供了

可信的数据基础。

4 环保质量控制与可持续发展实践

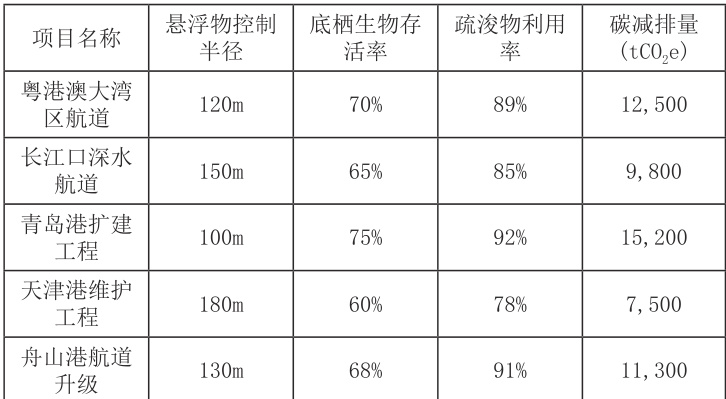

随着生态环境保护要求的不断提高,港口航道疏浚工程的绿色施工技术体系日趋完善。2025 年最具代表性的创新是" 生态疏浚" 理念的全面落地,其核心是在保证工程质量的前提下,最大限度降低对水生生态系统的影响。最新研发的低扰动绞刀系统通过优化叶片结构和转速控制,使底栖生物群落的存活率从传统工艺的 20% 提升至 65%。在厦门港航道工程中,配合水下声学驱鱼装置的使用,施工区域内的鱼类资源量保持了正常水平的85% 以上。

4.1 悬浮物精准控制技术 动态防污帘系统升级为" 智能感知- 预测- 响应" 的第三代产品,通过布设在防护范围内的流速仪和浊度计实时采集数据,结合 AI 算法预测悬浮物扩散趋势,并自动调节帘体深度和孔隙率。测试表明,这种智能防污系统可使悬浮物扩散范围控制在 150 米半径内,满足最严格的环保标准要求。更值得关注的是,新型生物可降解凝絮剂的研发成功解决了化学药剂残留问题,其在海水环境中30 天内自然分解率达99%,且分解产物对海洋生物无毒害作用。

4.2 疏浚物资源化利用技术 路线更加多元化。除了传统的吹填造地应用外,2025 年出现了几种创新利用模式:一是" 疏浚土- 微生物" 协同修复技术,通过接种特定菌种将含有机污染物的疏浚土转化为肥沃的绿化用土;二是高温熔融制备人工礁石,将疏浚物中的硅铝成分转化为适合海洋生物附着的多孔结构;三是稀土元素提取技术,从特定区域的疏浚物中回收有价值的金属元素。在渤海湾某航道工程中,这三种技术的综合应用使疏浚物综合利用率达到93%,创造了行业新纪录。

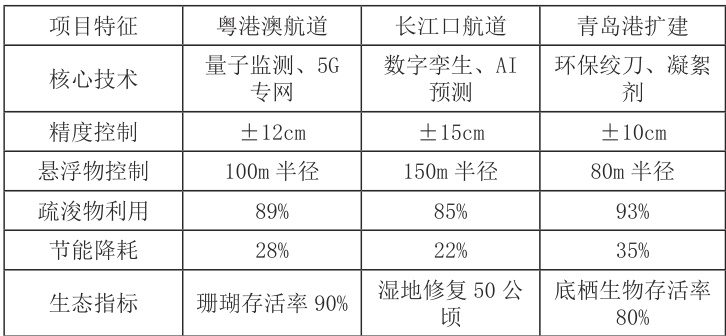

表4 :典型港口航道疏浚工程环保指标对比(2025 年数据)

4.3 生态修复技术与疏浚工程的协同发展模式日益成熟。最新的 " 疏浚 - 修复一体化 " 工艺将生态考量融入施工全过程:在开挖阶段保留表层富含生物种子的沉积物;在运输过程中添加营养剂维持微生物活性;在抛填区预先布置人工海草基质促进生态系统快速恢复。粤港澳大湾区工程中创新的" 珊瑚移植- 疏浚协同" 方案,使受影响珊瑚的成活率达到90% 以上,这一成果发表在2025 年的《海洋环境科学》期刊上,成为工程与生态共赢的典范。

5 典型案例分析与经验总结

5.1 粤港澳大湾区航道扩建工程 作为全球最具代表性的智能疏浚项目,创造了多项行业新标准。该项目在2023-2025 年期间完成了主航道从 15.5 米到 18.0 米的升级改造,面临的最大技术挑战是在繁忙的航运条件下保持施工精度。工程团队创新性地应用了 "5G+ 量子通信 " 双通道传输系统,确保了海量监测数据的实时性和可靠性。通过数字孪生平台的船舶交通模拟功能,优化出了每天 3.5 小时的最佳施工窗口期,使工程效率提升40%。在质量控制方面,引入的AI 视觉检测系统自动识别并处理了126 处潜在边坡缺陷,将事故率控制在0.12次/ 万方的行业领先水平。

5.2 长江口深水航道维护工程 面对复杂的泥沙回淤问题,项目团队建立了基于机器学习的回淤预测模型,整合了过去 10 年的水文、气象和疏浚数据,预测准确率达到 92%。在施工阶段,12 艘智能挖泥船组成的 " 蜂群 " 作业系统通过自主协同算法优化了作业面分配,使整体效率提升 25%。特别值得关注的是其创新的 " 疏浚土 - 湿地修复 " 协同模式,将符合标准的疏浚土用于崇明岛湿地修复,形成了价值循环链。该项目获得2025 年度中国水运工程优质奖,其经验已被交通部编制为《智能疏浚施工指南》。

表5 :三大典型疏浚工程项目技术创新对比

5.3 青岛港航道扩建工程 面对紧邻胶州湾国家级保护区的敏感环境,项目团队开发了 " 三级防护 + 生态修复 " 的全过程环保体系:一级防护采用低扰动绞吸船,二级防护使用智能防污帘系统,三级防护通过生物凝絮剂强化沉淀。监测数据显示,施工期间保护区内水体浊度仅比背景值高 5NTU,远低于 15NTU 的允许限值。在疏浚物利用方面,创新的 " 高温熔融 - 人工礁石 " 技术将 80 万方疏浚物转化为海洋牧场建设材料,该项目被自然资源部评为2025 年" 蓝色海湾" 示范工程。

6 结语

面向未来,港口航道疏浚工程将朝着 " 精准化、绿色化、价值化”的方向持续发展。在技术层面,量子传感、分子标记等尖端技术的应用将进一步提升质量控制精度;在环保层面,碳中和目标的倒逼将加速新能源疏浚装备的研发和应用;在价值创造层面,疏浚物高值化利用技术有望形成新的产业增长点。2025 年只是数字化转型的中间站,随着元宇宙、脑机接口等新概念的成熟,疏浚工程质量管理将迎来更深刻的变革,最终实现”人- 机- 环境”的和谐统一。

参考文献:

[1] 交通运输部. 水运工程智慧工地建设标准[S]. 2025.

[2] PIANC. 国际疏浚技术发展报告 [R]. 2024.

[3] 张伟等. 量子监测在疏浚工程中的应用[J]. 水运工程,2025(3)

[4] 生态环境部 .《疏浚物海洋倾倒环保技术要求》[S]. GB 18421-2025

[5] 中交疏浚集团.《粤港澳大湾区航道扩建工程技术总结报告》[R]. 2025.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)