数字赋能驱动下高职环境艺术设计“美育新工匠”人才培育模式研究

朱慧旎

湖南外贸职业学院 湖南省长沙市 410013

引言

在数字化浪潮与产业升级的双重驱动下,环境艺术设计行业正经历着从“功能满足”到“体验赋能”的范式转变。据 2023 中国工业设计协会《人才白皮书》显示,当前市场对设计师的需求已从单纯的“制图速度”转向“审美判断力”与“工艺实现力”的双重考核。本文以环境艺术设计专业为试验点,提出“美育不是点缀,而是设计思维的内核;工匠精神不止于精准,更在于美学追求”的改革理念。

一、研究背景与理论解构

在消费升级与国潮复兴背景下,室内设计行业对 " 懂审美、精技艺、会创新 " 的复合型人才需求激增。《职业教育提质培优行动计划(2020-2023)》明确提出 " 将美育纳入技术技能人才培养全过程 "。环境艺术设计行业调研显示:2023 年行业人才需求中,具备传统文化认知约 68% 、生态设计思维约 72% 、数字技术应用约 65% 的复合型人才缺口持续扩大,传统培养模式已难以满足产业升级需求。

“美育浸润”是指将审美教育渗透至专业教学全过程,通过环境熏陶、项目实践、文化体验等方式实现价值观塑造。" 数字技术 " 在本文中是指包含传统技艺传承与数字技术掌握的双重维度,在环境艺术设计领域,既传承传统营造智慧,又掌握现代数字技术;既遵循工程规范,又具备艺术创新能力的职业素养。建立美育要素与数字技能培养目标的动态匹配,形成" 以美启智、以技载美" 的育人模式。

二、现状分析及实施困境

1、现状分析

调研全国 15 所职业院校发现,当前环境艺术设计专业存在三大痛点:

① 美育课程碎片化,与专业教学呈现" 两张皮" 现象;传统师徒制难以适应数字化设计需求。

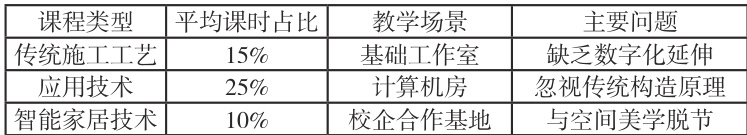

表 1 碎片化美育课程情况

② 行业真实项目的美学标准未能有效融入教学过程。抽样 8 省市32 所职业院校显示 72% 院校《艺术鉴赏》课程仍采用 " 名画赏析 + 临摹训练" 传统模式;仅 18% 院校将空间美学原理融入《装饰材料与构造》等专业课。某企业问卷调查显示,应届毕业生在空间色彩搭配、文化元素转化等核心能力项合格率不足 45% 。

③ 评价机制存在导向偏差。从湖南省某职业院校毕业设计评分体系抽样分析,技术性指标从 40% 降至 35% ,但实际执行中仍存在 " 技术达标即安全 " 的惯性思维,2024 届数据显示 78% 的作品在技术规范项获满分,而美学表达项仅 43% 达到优秀线等现象。

2、教学实施困境

课程体系上,美育课程仅占专业总课时的 12.7% ,且 78% 的院校存在 " 非遗课程孤岛 " 现象,传统美学内容与现代专业课程脱节;教学资源方面,生均工艺耗材经费不足 8 元,数字资源库建设完成度普遍低于 30% ,VR/AR 教学资源严重匮乏;师资队伍呈现结构性失衡, 68% 为工程技术背景教师,仅 9% 具备艺术专业背景,非遗传承人参与度不足 4% ;评价机制存在明显偏差,毕业设计评分中技术分与美学分比值达 1.37:1,毕业生追踪显示仅 17% 能持续应用传统美学。这些困境直接导致学生文化创新能力薄弱,地域特色传承乏力,亟需通过构建 " 认知 - 解析 - 转化 " 三阶课程体系、建设 " 数字敦煌 " 教学资源库、实施" 专业教师 + 企业导师 + 非遗大师" 三师协同机制等路径实现突破。

三、融合路径:给技术插上美学的翅膀

3.1 课程体系重构——“三层递进式”美育渗透

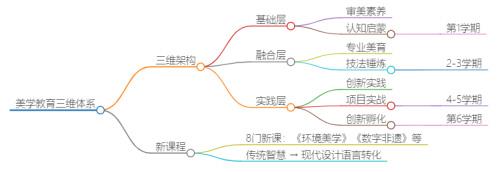

构建 " 审美素养基础层 - 数字技术融合层 - 创新实践应用层 " 三维架构,设置" 美学认知启蒙(第1 学期) $$ 数字技法锤炼(2-3 学期)→项目实战(4-5 学期)→创新孵化(第6 学期)" 的阶梯式培养路径。引入《环境美学原理》《数字非遗保护》《中外设计史》等 8 门新课,将中国传统营造智慧与现代设计语言进行课程化转化。

1. 基础层:美学认知的系统搭建

图1 “三层递进式”美育渗透思维导图

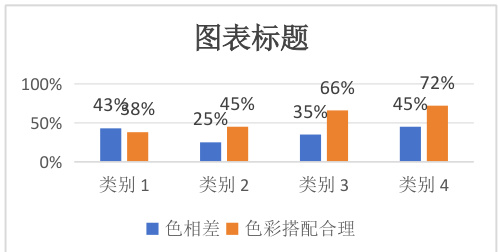

图2 “美学盲盒”教具使用情况

活态化传统美学教学将《中外设计史》课程改造为“移动课堂”,带领学生测量本地古建筑构件。现代美学原理具象化开发“美学盲盒”教具:将对比与调和、节奏与韵律等抽象原理转化为可触摸的实物组合包。例如,节奏感训练盒,包含不同间隔的木格栅样本;色彩调和盒,放置色相差 15∘ — 30∘ °的瓷砖小样通过实物触摸比对,学生作业显示色彩搭配合理率从 38% 提升至 72% 。

2. 融合层:专业课程的审美赋能

·《室内材料与工艺》课程改造案例在讲解轻钢龙骨隔墙施工时,植入“剖面美学”模块: ① 技术标准:讲解龙骨间距 ⩽400mm 的规范要求。② 美学延伸:展示日本设计师隈研吾作品,分析 600mm 间距形成的“呼吸感”视觉效果。 ③ 实践任务:要求学生用 AI 生成模拟不同间距的光影效果,撰写《间距变化的心理感受报告》。

3. 实践层:毕业设计的双向考核“ 1+1 ”答辩制度实施细则:

2024 届毕业生运用此模式完成的《适老化社区中心设计》,既满足无障碍设计规范,又通过圆角家具、怀旧色彩等细节获得老年人的情感认同。

3.2 教学场景革新——打造“可触摸的美育”

1. 实训空间的美学化改造

材料体验馆的运营模式将传统材料样品室升级为“四感体验区”:

(1)视觉区:按莫兰迪色系排列涂料样本,标注“焦虑指数”(高饱和度色块标注)莫兰迪色系具有低饱和度、灰调融入的特点,能给人带来“柔光滤镜”般的视觉体验,被广泛认为具有“高级感”,能降低刺激感,营造舒缓氛围。例如,《延禧攻略》用莫兰迪色系替代传统宫廷色,突出了降低搭配难度和自然过渡的优势。

(2)触觉区:设置忙摸识别墙,包含 10 种常见饰面材料(学生需蒙眼辨别不同的纹理肌理的差异)。建筑装饰材料根据材质和用途可分为石材、木材、陶瓷、玻璃、金属、涂料、织物等多类,其中石材类有大理石、花岗岩、人造石材,木质类有实木材料、人造板材、木塑复合材料,金属类有铝合金、不锈钢、铁艺制品等,这些材料都具有不同的纹理和肌理,可作为忙摸识别墙的常见饰面材料。

(3)嗅觉区:存放松木、樟木等原材料,关联记忆点训练(如“松木气味 Σ=Σ 自然风格”), 在教学场景设计中,教师可将特定气味与词汇建立关联,如薄荷香精与“fresh”、柑橘味与“sunny”等 . 在四感体验区,可选定专属安全感香氛,让学生在体验过程中闻到特定气味以触发积极情绪和记忆。

(4)听觉区:设置室内环境音效,包含不同类型音乐、音量与环境的关系(学生带着耳机进行打分)。例如,智能家居系统的出现让家居空间成为人们与智能设备互动的场所,提升了空间的实用性和趣味性。

AR 施工工艺解析系统开发手机端应用程序,扫描实训室内的吊顶模型时,自动弹出三维解剖图展示龙骨结构。播放工匠访谈视频:“为什么石膏板接缝要留 5mm 空隙?——这是预留热胀冷缩的空间,更是视觉上的“呼吸缝”。

③ 触发互动测试:让学生用虚拟工具模拟不同留缝宽度的视觉效果。

2. 企业课堂的深度介入

与金祥装饰等龙头企业共建 " 美学工坊 ",实施 " 双导师制 " 项目教学。典型案例包括: ① 历史街区改造项目中的地域文化元素提取训练;② 智慧展厅设计中的光影艺术与交互技术融合实践。

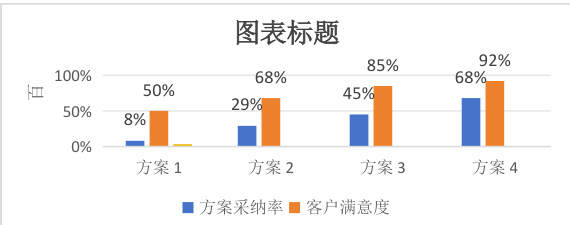

图4 调研数据图表(方案采纳率和客户满意度)

数据显示,参与真实项目的学生方案采纳率提升至 68% ,客户满意度提高 22 个百分点。使学生在项目实践中掌握相关的专业知识,同时提升学生的审美水平。

3.3 评价标准升级——引入 " 美学思维" 维度

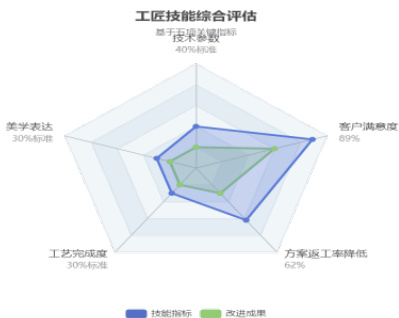

制定包含数字化技术参数( 40% )、美学表达( 30% )、工艺完成度( 30% )的 " 新工匠能力雷达图"。

某装饰公司用人反馈及人力资源总监访谈数据显示," 采用新标准培养的学生,其设计方案返工率降低 62% ,客户满意度提升至 89% "。

图5 美学工匠技能综合评估

四、实施成效:从“会做图”到“懂设计”的转变

自实施“美育浸润 + 数字技术”双向融合育人模式以来,环境艺术设计专业的学生培养质量显著提升,从过去仅能完成标准化制图的“技术操作员”,自实施“美育浸润 + 数字技术”双向融合育人模式以来,环境艺术设计专业的人才培养质量呈现出全方位、阶梯式的跃升。以下从学生能力提升、教学成果转化、行业反馈三个维度展开具体分析。

(一)学生能力提升:从“机械执行”到“主动思考”

1. 审美素养的显性化

案例1:设计方案的叙事性增强

以往学生的环境艺术设计方案多停留在“功能分区 + 绿化填充”层面,现在能主动融入文化符号。比如 2023 级学生肖同学在“禾下乘凉梦”主题公共空间设计作业中,以乡村“农耕文化”为灵感,将休闲区设计成渔船造型,铺装采用波浪纹样,并撰写了 2000 字左右《地域文化在环境艺术设计中的转译策略》说明书,获得了毕业设计答辩老师们的一致好评。

案例2:材料运用的情感化表达

在室内设计课程中,学生开始关注材料的情感属性。某小组在养老院项目中 技术层面上采用符合规范的防滑地砖、圆角家具;美学层面上墙面选用视觉温暖感的暖黄色硅藻泥,搭配触觉柔和度的木纹格栅。该方案被当地民政部门采纳,反馈“既有适老功能,又营造出家一般的氛围”。

2. 新工匠精神的具象化

细节把控能力提升,过去学生对施工图的“收口处理”常依赖教师标注,现在能自主优化,2023 届毕业生刘同学在酒店客房设计中,主动将常规的“阴角收边条”改为“海棠角工艺”,并标注:“45°斜切能避免积灰,且视觉上更精致”。企业导师评价“现在学生交来的施工图,连踢脚线对缝都会主动考虑,接近成熟设计师水平。”通过“材料美学体验馆”的精准度训练,学生普遍养成“毫米级”工作习惯,误差容忍度明显降低了。

(二)教学成果转化:从“课堂作业”到“商业价值”

1. 学生作品的市场化落地

校企合作项目孵化,与本地设计公司共建“新工匠工作坊”,学生参与真实项目并获采纳,某奶茶店品牌升级项目中,学生将传统与现代碰撞提出“用夯土墙面 + 亚克力发光字”混搭方案,单店客流量提升20% 。 2024 年共有 10 件课程作业被企业采用,直接创造经济效益 16万元。

创新创业项目涌现,学生成立“设计工作室”,专注于“小而美”的小空间设计,代表作《秘密基地茶室》仅用 45 ㎡空间,通过可旋转书架(功能)与镜面天花(视觉扩容)的结合,获得了客户的赞扬。

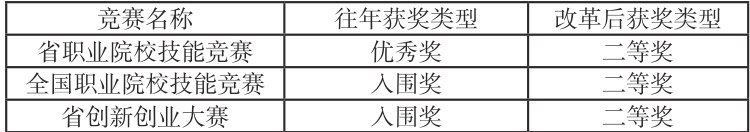

2. 竞赛成绩的突破性进展

近两年参赛作品从“技术达标型”转向“美学引领型”:

(三)行业反馈:从“能用”到“好用”的认可

某装饰公司设计总监“现在的毕业生能快速理解甲方说的‘高级感具体指什么”;某项目经理“他们画的施工图,工人几乎不用返工”。

2. 薪资水平与职业发展

2024 届毕业生就业数据显示平均起薪较传统模式培养的学生高出18% ;两年内晋升为主创设计师的比例达 29% (行业平均为 12% )。

当学生开始用美学的眼光审视排水管道的隐蔽方式,用工匠的执着推敲踢脚线的收口角度,“会做图”与“懂设计”的鸿沟便被真正的跨越。这种转变不仅是技术层面的升级,更是设计思维的重构,让每一处细节都承载功能与美学的双重使命,这也是新时代环境艺术设计人才的培养价值所在。

在建设教育强国的战略背景下,高职环境艺术专业需构建 " 艺术思维 × 数字工具 Σ=Σ 设计创新 " 的职业教育新公式。这一公式强调:艺术思维赋予设计人文温度与文化自觉,数字工具提供技术精度与创新可能,二者的乘积效应将催生符合新时代需求的 " 美学工匠 "。当前,5G与 AI 技术正加速重构教育生态——AI 辅助设计工具(如 Midjourney 参数化生成)可实时转化创意构想, 5G+XR 技术使异地协同设计突破空间限制,区块链则能确权学生数字作品。未来教学模式将呈现三大趋势:一是 " 虚实共生 " 的沉浸式课堂,通过数字孪生技术实现历史建筑修复等教学场景;二是 " 人机协同 " 的创意生产过程,教师角色转向审美评判与伦理指导;三是 " 终身迭代 " 的能力图谱,基于大数据分析动态调整课程体系。只有持续深化 " 艺术与科技 " 的基因级融合,才能培养出支撑文化强国建设的创新型设计人才。

基金项目:2023 中国成人教育协会“十四五”成人继续教育科研规划课题“新时代‘以美育人’铸造新工匠和高素质环境艺术设计人才培养创新探究”(课题立项编号:2023-178Y;课题类别:一般课题)

参考文献

[1] 王受之 . 世界现代设计史 ( 第二版 )[M]. 北京中国青年出版社 ,2015:156-160.

[2] 吕品晶 . 新文科建设背景下设计教育的审美维度重构 [J]. 装饰 ,2021(05):12-15.

[3] 邓卫斌, 胡雨霞. 职业院校" 艺术 + 技术" 复合型人才培养路径研究 [J]. 中国职业技术教育 ,2022(11):45-49.

[4] 中国职业技术教育学会 . 2023 中国职业教育质量年度报告 [EB/OL]. (2023-12-20)[2024-03-10].

[5] 张晓明 . 高职艺术设计专业工匠精神培养模式研究 [D]. 杭州 :中国美术学院 ,2019:33-37.

[6] 韦珏 . “思政 + 双创”融合视域下高职环境艺术设计专业课程实践路径探究 [J]. 现代科技研究 , 2025, 5(4): 287-290.

[7] 张野, 魏昀赟, 刘超. “双轨、双擎、双平台”融入课程思政—以《美术造型基础》《卡通设计》为例 [G]// 北京交通大学本科教学研究与改革论文集 . 北京 : 北京交通大学出版社 , 2024: 28-34.

作者简介:朱慧旎(1986-),女,硕士研究生,讲师,主要研究方向:艺术设计、美术设计。

通信作者:周甜甜(1988-),女,主要研究方向:数字媒体艺术设计, E-mail:214084116@qq.com。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)