冬季小麦黄花叶病发生规律与抗病品种筛选研究

臧长有 王显听 王君梅

河南省驻马店西平县人和乡农业农村服务中心 463900

引言

冬季小麦是重要粮食作物,但其生长易受黄花叶病威胁,1 月后病害逐渐显现,若防控不当,会导致小麦叶片黄化、植株低矮,影响分蘖与结实,造成产量损失 [1]。当前生产中,该病初期症状识别难、高感品种抗性弱、发病与耕作气候关联紧密,现有防控措施存在不足,制约病害防控效果。基于此,本文研究冬季小麦黄花叶病发生规律与抗病品种筛选,旨在提出科学防控策略,保障小麦生产稳定[2]。

一、冬季小麦黄花叶病发生基础情况

进入一月份后,冬季小麦田逐渐出现黄花叶病危害,病害初期多在冬季低温阶段显现,随早春气温回升,2 月下旬至 3 月上旬进入病情易扩散关键期,若未及时干预,易从单株发病扩展为连片发病。田间症状上,发病初期小麦叶片退绿呈“暗绿”或“紫灰”色,与正常麦田鲜绿色差异明显;病情加重后,叶片黄化或呈黄绿相间斑纹,严重时心叶全黄、田块呈金黄色,且叶片卷曲呈“窿阔状”,病株还表现为麦株低矮,与健株高度差距显著,高感品种发病后叶片发黄但不干枯,可与低温冻害的叶片干枯、干尖区分。该病会抑制小麦生长,降低光合效率、减少养分积累,若未防控,将影响小麦分蘖与抽穗结实,最终导致产量降低。

二、冬季小麦黄花叶病防控关键问题梳理

(一)冬季小麦黄花叶病发病初期症状识别与诊断难点

冬季小麦田“发黄”成因复杂,除黄花叶病外,还包括除草剂药害、土壤酸化、低温冻害、干旱、缺肥等因素,且部分因素引发的症状与黄花叶病初期症状高度相似,给准确识别与诊断带来困难。例如,土壤酸化会使小麦三叶期后叶片呈紫红色,与黄花叶病初期的“紫灰”色叶片易混淆;上茬花生田因除草剂使用不当,会导致麦株叶片失绿、心叶扭曲黄化,与黄花叶病的叶片黄化、卷曲症状相近。若仅依据单一叶片颜色或形态特征判断,易出现误诊,导致防控措施偏离实际病因,不仅无法控制黄花叶病蔓延,还会延误最佳防控时机,增加后续治理成本与难度。

(二)高感小麦品种在黄花叶病胁迫下的生长短板问题

高感小麦品种对黄花叶病抗性较弱,在病害胁迫下会表现出明显的生长短板,成为病情扩散与产量损失的主要诱因。从生长表现来看,高感品种感染黄花叶病后,叶片黄化速度更快、范围更广,心叶黄化时间比抗耐病品种早 3-5 天,且易从单株发病扩展为连片发病。在株型发育上,高感品种受病害影响后,麦株低矮特征更为突出,与健株的高度差可达 10-15 厘米,显著大于抗耐病品种;同时叶片卷曲程度更重,光合面积减少 20%-30% ,导致养分积累不足。此外,高感品种病后恢复能力弱,即使后期采取防控措施,也难以快速弥补生长劣势,易出现分蘖减少、抽穗延迟等问题,对产量的负面影响比抗耐病品种高 15% -25% 。

(三)冬季小麦黄花叶病发病蔓延与耕作、气候条件的关联问题

冬季小麦黄花叶病的发病及蔓延,与耕作措施、气候条件紧密相关。耕作上,播种时间关键,早播麦田比适时晚播者更早接触病原,且冬季低温时植株生长弱、抗病力差,会使发病提前、病情加重;若麦田秸秆还田耕层浅、整地粗放或镇压不实,小麦根系扎土浅、吸肥能力弱,整体抗性下降,遇病原更易染病且病情易扩散。气候方面,冬季持续低温、光照少会让小麦苗情弱、抗逆性差,若再遭遇零下 5 度左右冷空气,低温冻害不仅致叶片发黄,还会进一步削弱小麦对黄花叶病的抗性,加速病情发展与蔓延。

三、冬季小麦黄花叶病防控及抗病品种应用策略

(一)冬季小麦黄花叶病发病初期精准识别与监测方法

针对发病初期症状识别难的问题,建立“三特征识别法”与“分片监测制度”,确保及时区分黄花叶病与其他麦田发黄成因。在症状识别上,重点关注三个核心特征:一是叶片颜色,黄花叶病初期为“暗绿”

或“紫灰”色,后期黄化或黄绿相间,无叶片干枯、无叶肉畸形;二是叶片形态,病叶卷曲呈“窿阔状”,心叶黄化明显;三是株型特征,病株低矮且与健株高度差显著,田间呈斑块状或连片金黄色。在监测方法上,从 1 月份开始,每周对麦田进行分片巡查,发现疑似病株后,按照“发现一点,控制一片,发现一片,控制四周”的原则,对发病区域进行标记,记录发病时间、症状表现及田间位置,为后续精准防控提供依据,避免病情隐匿蔓延。

(二)抗耐病小麦品种筛选标准制定与适宜品种推广

筛选并推广抗耐病小麦品种,是防控黄花叶病最简便、经济、有效的措施,需明确筛选标准并扩大适宜品种推广范围。在筛选标准上,确立“抗病性 + 丰产性”双核心原则:一是抗病性,要求品种在黄花叶病高发区域种植时,初期发病时间推迟 5-7 天,症状轻,无大面积连片发病现象;二是丰产性,在满足抗病性的同时,确保品种产量与当地主栽高产品种持平或高出 5% 以上,符合生产上的产量需求。根据现有生产实践,符合上述标准的抗耐病品种包括郑麦 9023、郑麦 366、郑麦101、存麦 5 号、周麦 30、武农 986、新麦 26、丰德存麦一号等。通过农技推广部门开展田间示范种植、发放品种手册,联合种植合作社组织品种观摩会等方式,向农户宣传这些品种的抗病优势与种植要点,引导农户播种时优先选择抗耐病品种,从源头降低黄花叶病发病风险。

(三)抗耐病品种种植与适时晚播结合的发病调控技术

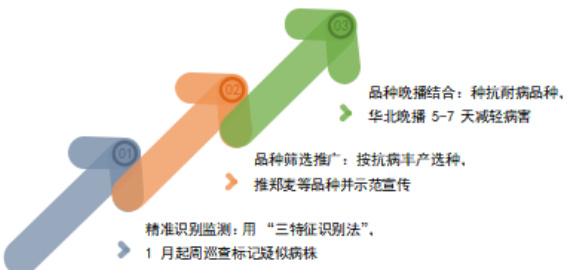

将抗耐病品种种植与适时晚播相结合,可进一步推迟黄花叶病发病时间、减轻发病程度,形成协同防控效果。在品种选择基础上,根据当地气候特点与小麦生长周期,确定适宜的晚播时间:以河南地区为例,可将传统播种时间推迟 5-7 天,避免早播导致植株在冬季低温阶段生长过弱、抗病性下降。适时晚播能使小麦在冬季生长阶段避开病原活跃期,同时保证小麦在早春阶段正常生长,不影响后续分蘖与抽穗。结合抗耐病品种的自身抗性,可使黄花叶病发病时间推迟 7-10 天,发病程度减轻 30%-40% ,即使发病,也因植株生长基础较好,更易通过后续措施恢复生长,减少产量损失(见图1)。

图1:冬季小麦黄花叶病防控关键措施流程图

结语

本文明确冬季小麦黄花叶病的发生时间、症状及危害,梳理出症状识别、高感品种、耕作气候影响、防控措施不足等关键问题,进而提出精准识别监测、抗耐病品种筛选推广、品种与晚播结合、化学防控等策略。这些研究内容为冬季小麦黄花叶病防控提供了清晰思路,其中抗耐病品种应用与综合防控措施结合,可有效降低病害影响,对保障冬季小麦产量、稳定粮食生产具有重要实践意义。

参考文献

[1] 范德佳 , 王汝琴 , 何震天 , 等 . 小麦黄花叶病抗性研究及育种 应 用 进 展 [J]. 核 农 学 报 ,2024,38(05):861-869.DOI:CNKI:SUN:HNXB.0.2024-05-005.

[2] 陈高星 , 张铜锤 . 小麦抗病品种筛选及其在实际生产中的应用研究 [J]. 种子科技 ,2025,43(10):51-53.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)