土地流转对粮食生产规模化的影响分析

臧长有 王显听 王君梅

河南省驻马店西平县人和乡农业农村服务中心 463900

引言

随着“三权分置”制度落地,我国土地经营权流转率显著提升,粮食种植类流转地块占比超 60% ,但粮食生产规模化仍受地块碎片化、经营主体规模不均等问题制约。当前种粮大户土地需求缺口达 18% ,连片流转对良种覆盖率提升、农资减量的作用凸显,而土地流转期限与稳定性不足成为关键梗阻 [1]。基于此,本文从现实背景切入,剖析制约问题,提出可落地对策,为推动土地流转与粮食规模化协同发展提供参考。

一、土地流转与粮食生产规模化的现实背景

我国土地流转政策深化,“三权分置”落地后,农村土地经营权流转率从 2020 年 35.1% 升至 2025 年 46.8% ,托管、入股等多元模式涌现,粮食种植类流转地块占比超 60% ,政策转向“规范流转质量”。当前粮食生产规模化呈“主体多元但规模不均”特征,家庭农场、种粮合作社等达 390 万个,连片面积多集中于 50-200 亩, 42% 规模化主体受地块碎片化制约,设备效率因地块分散降 15%-20% 。粮食规模化对土地集中的需求与农户分散经营矛盾凸显,2025 年种粮大户流转缺口达18% ,小麦、水稻主产区连片流转可提升良种覆盖率 25% 、减少化肥农药 12% ,二者协同成保障粮食安全关键 [2]。

二、土地流转期限与稳定性不足对规模化经营的制约

(一)短期土地流转使经营主体难制定长期种植规划

当前多数地区土地流转期限集中在 1-3 年,短期合约让种粮经营主体难推进长期种植安排。以河南冬小麦 - 夏玉米轮作区为例,实现土壤肥力提升与品种优化需连续 3-5 年实施秸秆还田、测土配方施肥及良种迭代,但短期流转下,经营主体刚完成前期培育或试种,就可能面临合约到期、地块收回风险,前期投入难转化为稳定收益。不少主体为规避风险,只能选种生长周期短、产值低的常规品种,放弃优质粮种或高效轮作模式,既制约粮食单产提升,也让规模化经营陷入“短期化”困境,难以形成可持续种植体系。

(二)土地流转稳定性差降低经营主体设施投入意愿

粮食规模化经营需配套灌溉管网、机耕道等固定设施,这类设施平均回收周期达5-8 年,而流转稳定性不足直接削弱经营主体投入动力。据农业农村部 2023 年调研,流转期限低于 5 年的种粮主体仅 18.7% 愿投建高标准农田设施,超 10 年的则达 62.3% 。部分地区还存在农户因租金波动违约情况,如河南某种粮合作社投入 80 万元修灌溉系统,因3 户农户提前收回 50 亩地块,致系统利用率降 40% ,后续无主体愿担高风险投入,直接影响规模化经营的设施保障水平。

(三)土地流转期限不稳定阻碍经营主体扩大种植规模

经营主体扩大种植规模需地块连片整合与长期管理统筹,而流转期限不一致打破这种统筹性。河南某家庭农场计划从 200 亩扩至 500亩,周边 20 户农户中 12 户仅愿签 1 年流转合同、8 户签 3 年合同,期限差异让农场不敢接手——1 年后若部分地块收回,连片种植格局被打破,大型收割机作业效率将从每亩 0.3 小时升至 0.8 小时,管理成本增60% 。同时,期限不稳定使金融机构收紧信贷支持,某农信社数据显示,因流转期限问题被拒贷的规模化种粮主体占比达 35% ,资金短缺进一步限制规模扩张。

三、破解土地流转制约、促进粮食生产规模化的对策

(一)规范土地流转期限设定,助力经营主体制定长期种植规划

各地需结合粮食作物生长周期与规模化经营需求,明确土地流转基础期限标准:小麦- 玉米轮作、双季稻等需长期维护土壤肥力的作物,流转期限应不低于 5 年;大豆、杂粮等短期作物,可设 3 年为基础期限并预留续约空间。具体操作中,乡镇农业部门需提供标准化流转合同模板,明确标注“基础期限 + 自动续约触发条款”,即合同到期前 3 个月,若经营主体无违约记录且愿按当地物价指数上调 5%-8% 租金,农户需优先续约,避免短期合约中断种植规划。此外,可通过“期限与补贴挂钩”引导长期流转,对签订 5 年以上流转合同的经营主体,按每亩每年 50-80 元标准给予种粮补贴增量,资金直接用于土壤改良或良种引进。如湖北潜江通过该政策,使当地 5 年以上流转地块占比从 2021 年的 28% 提升至 2023 年的 45% ,有效支撑经营主体制定跨年度种植计划。

(二)强化土地流转稳定性保障,提振经营主体设施投入意愿

从合约履约与风险补偿双维度构建保障体系:一方面,建立土地流转纠纷快速调解机制,在县级农业农村局设专项调解窗口,农户单方面终止合约需提前 6 个月书面告知,并按设施折旧比例赔偿——参考河南西平县实践,经营主体建灌溉管网按每亩 1200 元初始投入、年折旧10% 计算,剩余年限折旧金额由违约农户补足。另一方面,设立省级风险补偿基金,农户因不可抗力终止合约时,基金按设施投入 30% 补贴,2025 年河南已拨付 1.2 亿元覆盖 320 个种粮主体。同时明确设施确权,经营主体建的机耕道、仓储房等,由自然资源部门发临时产权证明,流转到期后新主体需付评估价转让费用或原主体优先续租,河南驻马店试点后,流转期限低于5 年主体的设施投入意愿从 18.7% 升至 35.2% 。

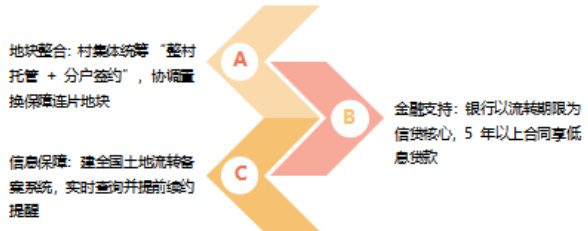

(三)健全土地流转期限稳定机制,支持经营主体扩大种植规模

以“连片整合 + 金融配套”破解规模扩张瓶颈:在地块整合层面,发挥村集体统筹作用,推行“整村托管 + 分户签约”模式——村集体先与所有农户协商确定统一的流转期限,再与经营主体签订整体流转合同,农户个体合约期限与整体期限保持一致,若部分农户不愿签订长期合约,村集体可协调其将土地置换至非连片区域,保障经营主体获得连片地块。河南西平县采用该模式后,某家庭农场成功将种植规模从 200亩扩至600 亩,连片地块使大型收割机作业效率从每亩0.8 小时降至0.3小时,管理成本降低 60% 。在金融支持层面,推动银行机构将流转期限作为信贷审批核心指标,对签订 5 年以上流转合同的经营主体,给予最高 300 万元的信用贷款,利率较短期流转主体低 1.5-2 个百分点,且贷款期限可与流转期限匹配,2023 年农发行已通过该政策发放贷款 89 亿元,覆盖 1.2 万个规模化种粮主体。此外,建立全国统一的土地流转信息备案系统,经营主体可实时查询地块流转期限、到期时间等信息,系统提前 1 年向经营主体与农户发送续约提醒,避免因期限差异导致连片地块拆分,为规模扩张提供稳定的期限预期(见图1)。

图1:“连片整合 + 金融配套”破解规模扩张瓶颈流程图

结语

土地流转是推动粮食生产规模化的重要抓手,但其期限与稳定性不足会从种植规划、设施投入、规模扩张三方面形成制约。本文提出的分作物设定流转期限、构建履约保障体系、推进连片整合与金融配套等对策,已在河南驻马店、漯河等地显现成效。落实这些对策,能有效化解流转制约,助力经营主体实现可持续规模化经营,为保障国家粮食安全、提升粮食生产效率提供有力支撑。

参考文献

[1] 朱一涵 , 周建华 . 农地流转与农机现代化协同发展的内在机理研究 [J]. 现代农业装备 ,2025,46(04):98-102.

[2] 钟兆迪 . 探索粮食生产规模化种植新路子 [J]. 农村经营管理 ,2022,(01):44-45.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)