例谈如何培养初中生的数学逻辑推理能力

温明秀

广东省湛江市寸金培才学校

正文:

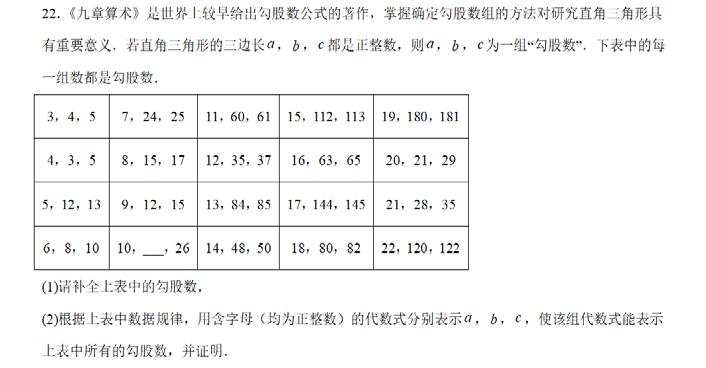

《义务教育数学课程标准》(2022 年版)明确要求提高学生的数学推理能力,抽象能力和培养学生的数学建模思想,而推理能力的落实是基于学生在现有知识储备的基础上进行重组或更深层次的整合,这个过程应如何在教学中落实。下面以 2025 广东省中考数学第22 题节选第二问为例探讨学生数学推理能力的培养。

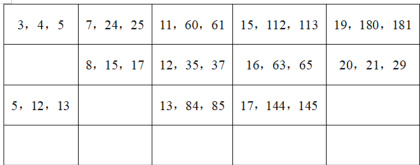

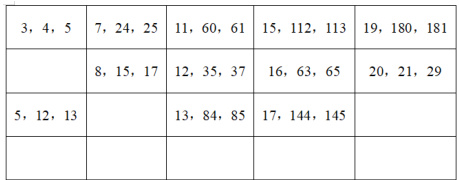

看到这所有的勾股数,我们最先会联想到3-4-5,与6-8-10,9-12-15,21-28-35 这些相互之间为倍数关系的勾股数。是的,义务教育教科书人教版数学八年级下册第 34 页已经证明过,义务教育教科书北京师范大学出版社数学八年级上册第 10 页中也提到这些数可以表示为 3k,4k,5k(k 为正整数)。同理可得 5-12-13,10-24-26,等有着同样的规律 ak,bk,ck(k 为正整数)。因此,目前问题转化为3-4-5 与5-12-13 的统一的解的问题,如图(1):

图(1)

这一点,义务教育教科书人教版数学八年级下册第 39 页,北师大版数学八年级上册第 19 页和 199 页中的习题都提到这类,学生凭现有经验也是可以解决的,有以下两个思考方向:

一、从勾、股、弦的角度出发:比较明显的有“勾 2= 股 + 弦,m 弦 - 股 -1 ”。用字母表示为  。这是股与弦相差1 的情况,到此,还需要统一解的勾股数只剩4 个,如图(2):

。这是股与弦相差1 的情况,到此,还需要统一解的勾股数只剩4 个,如图(2):

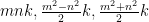

而8-15-17等股与弦相差2与股与弦相差1的情况非常相类似,可以表示为 2m,m2-1,m2+1 。这两组解之间显然是 2 倍关系。如果有其他倍数关系,大可以用 k 倍表示,即mk, m22−1k, m22+1k 。

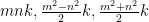

现在就只剩下最后一组 20-21-29,我们可以反思一下,能否用上面已知的式子表示,显然是不行,应为股和弦用到了具体的数字“1”,想到要让式子更具有一般性,普遍性,需要将具体数字“1”用字母代替,所以就有了 2mn,m2-n2,m2+n2 。这组数据是否正确?稍微验证一下,因为)  所以他们是一组勾股数。由 2mn=20 , 得 1=5,1=2 , 正好合适。最后,只需将mk, m 2−1k, m 2+ 中的数字“1”用字母“n”代替,并整合 2mn m2 − n m2 + n2(其中 m 、n、k 是正整数且 m>n ), 就能得出本题中所有勾股数的字母表示为

所以他们是一组勾股数。由 2mn=20 , 得 1=5,1=2 , 正好合适。最后,只需将mk, m 2−1k, m 2+ 中的数字“1”用字母“n”代替,并整合 2mn m2 − n m2 + n2(其中 m 、n、k 是正整数且 m>n ), 就能得出本题中所有勾股数的字母表示为  (其中 m 、n、 k 是正整数且 m>n )。

(其中 m 、n、 k 是正整数且 m>n )。

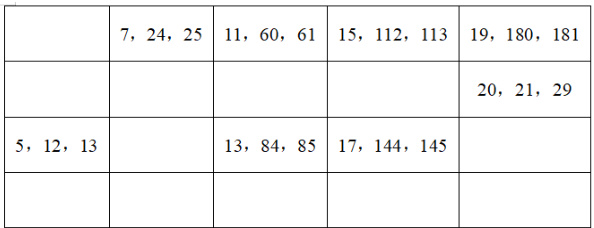

二、从每组勾股数的奇偶性出发:

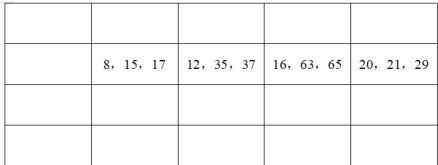

图(3)

如图(3),我们能发现,每组勾股数的三个数中,恰好只有一个偶数,其余两个是奇数(事实上,互质的三个数中,有且只有一个偶数。这一点大家可以自行证明)。偶数的表示法比较简便,不妨用 2m 表示,以勾股数 3-4-5 为例, 2m=4 ,则 m=2=2×1 ,3=22-1,5=22+1 。这一类数中,两个奇数相差 2,可以表示为2m,m2-1,m2+1 ,还适用 8-15-17、12-35-37、16-63-65 这几组勾股数。剩余的勾股数为两个奇数之差不为2 的勾股数,如图(4):

图(4)

以勾股数 5-12-13 为例,看能否在现有规律的基础上更加一般化,普遍化。因此将勾股数“ 2m,m2-1,m2+1 ”的数字“1”用其他数代替,由 2x=12 ,则 x=6=2×3 , 5=32-22,13=32+22 。再以勾股数7-24-25 为例,由 2x=24 ,则 x=12=3×4 , 7=42-32,25=42+32… 等等均 成 立。 因 此 将 三 个 数 进 行 分 解 并 用 字 母 表 示 为:2mn, m −n ,m +n ,其中2mn 为一组勾股数中两奇一偶中的偶数。其中勾股数中的两个奇数分别分解成另两个数之和与这两个数之差。由数的奇偶性可知,奇数 + 偶数 Σ=Σ 奇数,所以,m、n 为一奇一偶的正整数,且 m>n 。

最后,将含有倍数关系的勾股数规律整合过来,可得到2mnk, (m2-n2)k,(m2+n2)k ,(其中 m 、n、 k 是正整数且 m 、 Πn 为一奇一偶, m>n )。

纵 观 两 种 思 路, 得 出 的 最 后 结 果  和2mnk m2 −n m2 + n k ,看似相同,可以整合为相同规律,实则不一样。除去倍数关系 Δk 来看,第一种思路中, mn 代表的是勾、股、弦中的勾,是其中最小的整数,而第二种思路中, 2mn 代表的是勾股数中的唯一一个偶数,不一定最小。总而言之,都能表示原题中所有的勾股数。

和2mnk m2 −n m2 + n k ,看似相同,可以整合为相同规律,实则不一样。除去倍数关系 Δk 来看,第一种思路中, mn 代表的是勾、股、弦中的勾,是其中最小的整数,而第二种思路中, 2mn 代表的是勾股数中的唯一一个偶数,不一定最小。总而言之,都能表示原题中所有的勾股数。

在整道题的代数推理过程中,开始沿用了知识迁移法,将课本上已有的已知的结论作为起点。接着还采用了“用字母表示数”的建模思想,体现了“用字母表示数”的最大作用——拓宽式子的适用范围。最后通过观察各式间的结构和联系,整合得出最后结果。

在平时的教学中,如何培养学生这种知识迁移能力和知识整合能力?作为教师,我们都可以采用波利亚的设问法,让知识间产生关联。以本道题为例,可以提问:“你之前在哪里见到过类似的问题吗(用字母表示勾股数的吗)? 当时是怎么解决的?(它是怎么表示的,这些数有什么规律?)

追问 1:这个结论或方法能解决目前的问题吗?(这个规律能否表示这所有的勾股数?)

追问 2:如果不能,两个问题之间有何不同?有哪些是共通之处?

若之前没见到过类似的问题。

应追问:这个问题考查了哪个概念或定理?定义了一种什么关系?等等(追根溯源)

教师唯有在一遍又一遍的有效追问之下,让学生形成一种会思考,爱思考的模式,推理能力才能逐步提高。

参考文献:

【1】《义务教育数学课程标准》(2022 年版),中华人民共和国教育部制定.

【2】《义务教育教科书数学八年级上册》(2013 年版),北京师范大学出版社.

【3】《义务教育教科书数学八年级下册》(2013 年版),人民教育出版社.

【4】《怎样解题》(How to Solve It)作者:G. 波利亚(GeorgePólya).

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)