破译孤独世界的密码:关于自闭症儿童的个案研究

张冉

常州市新北区新桥街道中心幼儿园

融合教育是一种将特殊教育和普通教育相融的教育理念,更是对“真、善、美”的一种教育追求。它旨在通过多种方式引导特需儿童适应普通学校的环境,快乐地融入到其他幼儿之中,从身体到心理到能力都真正得到呵护和发展。

一、个案情况描述

豆豆(小名),女,3 岁 10 个月,幼儿园小班,身高与体重发展适宜,医学诊断为自闭症。

1. 健康状况描述。出生时没有发现任何异常,直到一周岁多,父母发现她喜欢自己一个人玩,不与家人交流,语言沟通较同龄儿童弱,父母带其去医院检查才发现该幼儿患有自闭症。豆豆在医院经过一段时间的治疗,做过语言训练,后来因为效果不明显,自身经济实力等限制,父母没有给她继续治疗。

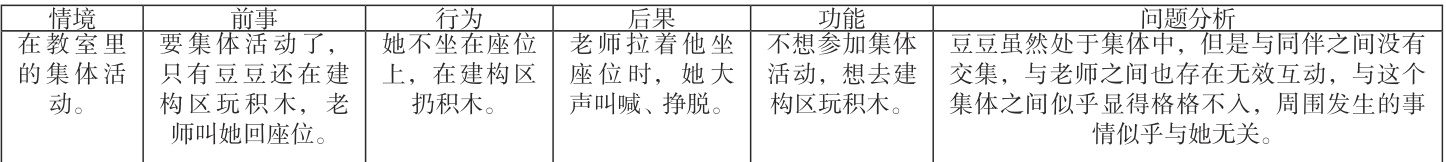

2. 个人能力描述。语言发展:会说一些叠音如爸爸、妈妈、姐姐、肉肉、菜菜等。沟通能力:和其它小朋友很少有沟通,如果想要某件物品,通常不过问他人的意思,便直接用手抓过来。情绪发展:常常沉浸在自己的世界里,有时开心大笑,有时自言自语,有时会望着某处发呆,如果老师或家长直接抑制她的行为,她会直接就躺在地上或发出愤怒的声音以示反抗。生活自理能力:在吃饭、洗手方面基本能自行处理,对于穿衣、穿鞋、大小便等则须老师的协助。学习能力:学习时情绪低落,学习被动且注意力差。

3. 家庭情况分析。豆豆跟随爸爸妈妈居住,爸爸妈妈身体健康,无疾病史,家庭经济条件一般,没有共同居住的祖辈,外公外婆经常来看望豆豆,爷爷奶奶居住在农村老家,很少来看豆豆,豆豆的妈妈生豆豆的时候年龄较大。

二、个案在园表现

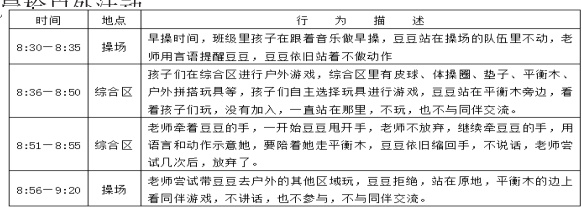

1. 晨检户外活动

情况分析:整个户外活动时间,豆豆都没有参与,游离于集体之外,不与同伴互动,有老师介入后,她也是拒绝参加。通过一段时间的观察,豆豆在户外活动中的状态都比较相似。

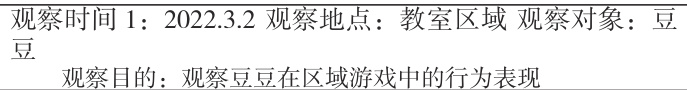

2. 区域游戏活动

观察实录:

区域游戏开始,豆豆走到了图书区,她坐在垫子上,拿起一本绘本看了起来,在第一页看了一会,她抬起头看了看旁边的同伴,又低头看手里的绘本,她将右手放在绘本上面,用手一抓,绘本的一页被她揉成了团,然后用力一拉,一张书页被撕了下来,她又继续抓起下面一页书,这时,一旁的老师发现了,立即上前阻止,并用言语告诉她要爱惜书籍,不能撕书,她没有讲话,坐在垫子上,没有再拿书也没有与同伴交流。

情况分析:在一段时间的观察中,我们发现豆豆在区域游戏时间和游戏分享时间不参与集体中来是常态化表现,难得参加区域游戏会出现重复一种刻板动作的行为,或是撕书的破坏行为,她的刻板行为很难发生改变,如果硬生生地将她拉入群体中,反而会引起她大喊大叫、躺在地上的国籍行为。

3. 集体活动观察时间:9:30—10:00

观察目的:观察豆豆在集体活动中的行为表现

观察实录:

集体活动的时候,所有的小朋友都坐在座位上。豆豆走下座位到建构区玩积木,老师叫她回座位,豆豆眼睛看着积木,手里拿起一块积木扔在垫子上,接着又拿起一块积木,扔在垫子上。老师赶紧走到她身边,拉她坐到座位上,她就开始叫喊,挣脱着离开座位。当老师继续拉回她坐在座位上,她继续叫喊,说着:“车车,车车。”1分钟后,她就停止叫喊,老师放开了她,她又跑向建构区,老师继续拉住她坐回座位,她立马又开始喊叫,想要挣脱。

情况分析:

三、原因分析

通过对豆豆在园一日活动的一段时间观察,我们发现,豆豆在一日活动中,经常不能融入集体中,沉浸在自己的世界里,不喜欢与同伴交往,但老师介入时,经常用过激的行为来回应。她在班里生活状况堪忧的原因是什么呢?我们将从内部和外部原因来进行分析:

1. 自身的特殊性。自闭症儿童有其特有的特点,如:自闭症儿童常伴随着智力偏低的情况、极少与他人进行眼神对视、语言沟通方面明显落后、常常沉浸在自己的世界里,这些自身的特殊性,在豆豆身上都存在,这些特点影响了豆豆很好地融入集体环境中,阻碍她能力的发展。

2. 老师支持特殊儿童发展的专业能力不足。幼儿老师普遍学习了儿童心理学的知识,对于特殊儿童培养的相关知识接触得不多,专业性不强,这就会导致,在与特殊儿童相处的过程中,会出现以下情况:不能理解自闭症儿童的表现出来的行为;不能用专业的知识去解读特殊儿童的内在需求;不能用合理、有效的方法去支持特殊儿童的能力发展。

四、策略探究

(一)改变观念,情感上的接纳特需儿童

随着融合教育的理念的渗透,我们老师需要做到:1. 尊重。老师和生活老师首先要尊重他们,不能用异样的眼光看待他们,试图去理解他们。2. 包容。相信每颗星星会闪光,我们要从心底接纳他们,接纳他成为我们中的一员,包容他们的行为。3. 理解。多学习特殊儿童的相关知识,从专业的角度更好地去理解每位特需儿童,在理解的基础上给予支持,促进他们在原有基础上更好地发展。4. 安全。特需儿童在安全上需要我们更多的关注,安全是重中之重。

(二)多维尝试,多管齐下支持特需幼儿

1. 老师的积极引导

老师在心理上接纳特需儿童后,还需要在此基础上对特需儿童进行积极地引导。如:老师发现豆豆在建构区不断重复垒高的行为表现已经持续了好多天,她试图介入引导她用不同的方法搭积木,当老师伸手拿积木时,豆豆突然喊叫,还哭了起来,老师停止了行动,并用言语安抚。老师拿来豆豆喜欢的娃娃,放在积木上,豆豆抬头看了老师一眼,没有过激的行为,老师一手拿着娃娃,一边说:“娃娃要睡觉,要积木小床睡觉,豆豆拼个床?”豆豆听到老师的话停下手里的动作,她伸手拿娃娃,老师接着建议:“拼小床,娃娃睡,我们一起拼。”说着便将娃娃给了豆豆,拿起豆豆的另一只手,用积木拼小床,豆豆没有拒绝,一手抱着娃娃,一手在老师大手的引导中拼小床。

在这次实践中,豆豆接触到了新的建构技巧:平铺和架空,丰富了她的已有经验,同时她与老师的距离也拉进了一些。

2. 同伴的间接引导

陶行知先生推行“小先生”,让孩子去引导其他的孩子,这一方法在特需儿童的身上同样适用。如:区域游戏时间结束,音乐响起,其他孩子都在整理玩具准备游戏后的分享交流,豆豆却还在建构区里游戏,没有停止的迹象,这时三名整理好玩具的幼儿走到豆豆身边对她说:“游戏结束了,我们收玩具了。”豆豆听后没有停止手里的动作,孩子们又说了几次,豆豆还是不理睬,这时一个女孩直接拉起豆豆的手:“走,小豆豆,姐姐带你回座位,游戏结束啦。”豆豆看看被牵着的手,没有拒绝,女孩将豆豆带回到位子上做好。

在这次实践中,老师让许多小朋友去带动她,去影响他她,这也是一种尝试的方法,在同伴的影响下,豆豆暂时和同伴一起回归了集体。

五、效果评估

经过了一段时间的尝试,豆豆的多方面都得到了改善,能力也得到了提升:

多种策略的尝试,多方共同努力支持豆豆发展,成效显见,这只是开始,在以后的日子里,我们会继续探究其他适宜、有效的方式助推豆豆更好地发展。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)