新工科背景下基于 OBE 理念的《算法设计与分析》课程教学改革与实践

张蕊 高张 任小燕 徐义春

三峡大学 计算机与信息学院 湖北宜昌 443002

1 引言

1.1 研究背景

2017 年 2 月以来,教育部积极推进新工科建设,推动 “互联网 + ”“大数据”、“人工智能” 与传统工业技术的深度融合,这一战略背景对高校计算机相关课程的教学提出了更高要求。《算法设计与分析》作为计算机科学与技术等专业的基础核心课,也是新工科中非计算机专业的通识必修课,其教学内容和模式需与时俱进,以适应复合型人才培养的需求 [1-2] 。

目前,国内多所高校已开展相关探索:华中科技大学构建了 “能力培养为核心” 的案例教学体系,四川大学依据新工科毕业要求重构课程内容体系,均取得了良好效果。作为地方行业高校,需结合自身人才培养特色,在 OBE 理念指导下,探索适合全校通识课程的混合式教学模式,推动课程向国家一流课程迈进 [1-2]。

1.2 OBE 理念与课程改革的契合性

OBE(成果导向教育)理念以学生学习成果为导向,强调 “以学生为中心”、“产出为导向” 和 “持续改进”,与新工科对人才培养的要求高度契合 [3]。在《算法设计与分析》课程中应用 OBE 理念,可通过明确教学目标、优化教学内容、创新教学方法和完善评价体系,确保学生掌握算法设计的核心能力,并能将其应用于解决复杂工程问题,最终实现 “计算思维”、“智能思维” 与实践能力的协同提升 [4]。

2 课程教学现状与存在的问题

2.1 教学内容与前沿技术脱节

传统《算法设计与分析》课程多以经典算法理论讲授为主,对人工智能、量子计算、区块链等前沿技术融入不足,导致学生难以将理论知识与行业最新需求对接制约了创新能力的培养。

2.2 教学模式单一

多数课堂仍以 “讲授为主”,学生被动接受知识,自主学习和实践能力培养不足。线上教学资源分散,线下课堂互动性弱,未能形成 “线上 + 线下” 的高效协同模式。

2.3 课程思政融入不足

专业课程与思政教育的结合不够紧密,未能充分挖掘算法发展中的科学精神、爱国情怀等思政元素,难以实现 “立德树人” 的根本目标。

2.4 评价体系片面

传统评价以期末考试为主,侧重知识记忆,忽视过程性考核和实践能力评估,无法全面反映学生的综合素养。

3 基于 OBE 理念的教学改革实施方案

3.1 全课程深度融入课程思政

(1) 挖掘思政元素,实现有机融合

算法的发展历程蕴含着人类对真理的追求与创新精神。教学中可结合祖冲之、华罗庚等中国科学家的研究故事,培养学生的爱国情怀和探索精神;通过分析算法在人工智能领域的伦理问题(如公平性、透明度),引导学生思考社会责任,树立正确的科技价值观。

(2) 结合教学环节,渗透思政教育

在理论教学中,例如在贪心算法章节,以 “社会资源分配” 为例,探讨公平与效率的平衡,培养学生的公平意识;在实践环节,要求学生在算法设计项目中考虑社会效益和环境影响,强化可持续发展理念;通过团队协作项目,提升学生的合作精神与沟通能力。

3.2 重构 “高阶性” 教学目标

基于 OBE 理念,从知识、能力、素养三个维度重构教学目标。 知识目标:掌握算法的时间复杂度、空间复杂度分析方法,熟悉分治法、动态规划、贪心算法等经典策略,了解深度学习算法、量子计算算法等前沿技术。能力目标:具备分析和解决实际问题的能力,能通过案例分析和项目实践设计高效算法;培养创新思维,通过算法竞赛和创新实验探索新方法;提升团队协作能力,通过小组项目完成复杂算法设计任务。素养目标:养成严谨的治学态度,确保算法的正确性和高效性;具备自主学习能力,能利用多元资源拓展专业知识;树立社会责任感,理解算法在科技进步中的关键作用。

3.3 创新 “挑战性” 教学内容(1) 引入前沿技术,拓宽知识边界

将深度学习算法、区块链技术等前沿内容纳入课程,通过对比传统算法与前沿技术的优劣(如深度学习与传统机器学习的适用场景),引导学生把握算法发展趋势。

(2) 强化实践教学,提升应用能力

增设算法设计竞赛、项目式学习等实践环节,要求学生动手实现算法并进行性能评估;引入数据库查询中的排序算法、无人驾驶中的路径规划等实际案例,增强知识的实用性。

(3) 整合跨学科知识,构建综合体系

结合数学(如渐近分析)、软件工程等学科知识,帮助学生从多维度理解算法设计;通过 “算法 + 行业” 案例(如乳腺癌诊断中的算法应用),培养跨学科思维。

3.4 设计 “混合式” 教学方法

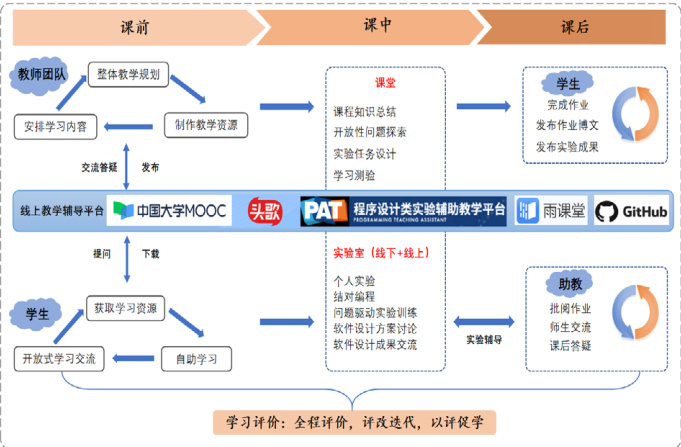

采用 “SPOC + 雨课堂 + 翻转课堂” 的多元模式,实现线上线下深度融合。

(1) 线上资源建设

通过 SPOC 平台提供课程视频、课件、习题等资源,学生课前预习;利用 “头歌” 实践平台开展在线实验和讨论,教师通过数据分析掌握学生学习情况,进行针对性辅导。

(2) 线下课堂互动

以案例分析、小组讨论、项目汇报为主,借助 “雨课堂” 实现实时互动(如提问、投票、弹幕),及时调整教学进度;教师聚焦重点难点解析,引导学生深入思考。

(3) 实践环节跟进

线上发布实验任务和指导资料,线下开展实验室操作、结对编程等活动;通过 GitHub 等平台实现项目协作与成果展示,教师在线监控并解决实践中的问题。

3.5 构建 “多元化” 评价体系

图1 项目实施方案逻辑流程图

(1) 考核内容多元化

涵盖平时表现(课堂参与、在线学习)、实验成绩(操作能力、报告质量)、项目作业(团队协作、创新能力)及考试成绩(知识掌握程度)。

(2) 考核方式多样化

采用闭卷考试(基础知识)、开卷考试(综合分析)、项目答辩(表达能力)、实验报告(总结能力)等多种形式,全面评估学生能力。

(3) 评价主体多元化

结合教师评价(专业角度)、学生自评(反思总结)、学生互评(多角度反馈),强化过程性评价,突出 “以学为中心” 的理念。

项目实施方案逻辑流程图如图1 所示。

4 项目案例

本项目具体实施过程中以案例为导向,根据不同章节内容设计不同层次的案例,例如,关于导航算法设计的案例为机器人导航问题,详细设计方案及具体实施过程如下。

4.1 项目名称——机器人导航问题(分难度阶段设计)

·低阶问题:简单的机器人导航问题

涉及知识点:Python 编程基础 + 数据结构中的图搜索 + 算法设计+ 启发式搜索

·中阶问题:复杂环境下的机器人导航问题补充知识点:各种复杂环境模型的设置例如,山地,桥梁,河流等等。

·高阶问题:基于强化学习的机器人导航寻优策略问题补充知识点:强化学习,路径优化,决策模型等等。

此外,针对该过程中识别出的课程之间存在的重叠知识点,在项目教学的具体实施过程中,需要进行细致的优化和调整,以确保教学内容的连贯性和系统性得到有效保障。以机器人导航领域中的“复杂环境下的机器人导航”问题为例,项目情境的创建可以基于特定的复杂环境进行设计,例如选择带有坡度的山地环境、频繁出现各种障碍物的复杂路径等具体场景。问题的设定需要进一步明确化和具体化,要求学生能够综合运用 Python 深度学习库、数据结构中的图搜索算法、算法优化理论以及强化学习等多种技术手段,系统地解决这一复杂问题。

为了明确每门课程中的具体学习目标,需要对项目任务进行进一步的解构和分析。针对各项任务,可以细分为多个子任务,例如,Python深度学习库的应用涉及到《程序设计基础》课程的相关内容,机器人导航的环境模型构建则涉及到《数据结构》课程中的图论知识,最优寻径问题的解决需要应用到《算法设计与分析》课程的理论和方法,而强化学习的应用则衍生到人工智能领域的最新技术等等。通过这种方式,可以明确所涉及课程的知识单元模块以及具体内容,对学生在知识掌握、能力提升和素质培养方面的目标要求进行详细界定。

项目任务的分解实质上是将综合项目进行模块化处理,在统一的项目框架下,每个子项目都拥有清晰明确的教学内容及其预期达到的教学目标。这种模块化的设计不仅有助于提高教学的针对性和实效性,还能确保学生在完成项目过程中,能够系统地掌握和应用所学知识,全面提升其综合能力。

4.2 机器人导航问题实施过程

根据项目化教学模式的独特性和系统性,项目实施过程被精心划分为六个关键环节,以确保教学目标的全面达成。这六个环节依次为:任务下达与分析、组建项目团队、项目方案设计研究、项目内容实施、项目总结与答辩、成果评价与考核。

第 1 环节:任务下达与分析。在此环节中,教师将详细介绍项目的具体内容和各项要求,引导学生针对项目任务进行深入的问题研讨与分析。通过这一过程,学生能够明确任务目标,理清思路,为后续工作奠定坚实基础。

第2 环节:组建项目团队。本环节遵循“团队式指导、协作式学习”的教育原则,旨在培养学生的分工协作能力、沟通交流技巧和团队合作精神。学生可以通过自由组合、抽签分配或竞争选举等多种方式,组建起高效、和谐的项目团队,为项目的顺利推进提供组织保障。

第 3 环节:项目方案设计研究。在这一环节中,团队成员需对项目的整体方案进行系统的研究与设计,明确各自的任务分工,制定出切实可行的解决方案。方案的设计与研究将贯穿于项目实施的各个阶段,确保项目目标的逐步实现。

第 4 环节:项目内容实施。各小组或团队将按照既定方案,具体实施项目内容。通过团队协作,完成各阶段任务的要求,在此过程中,学生不仅能够学习到相关的理论知识,还能锻炼实践操作能力,培养良好的职业规范和行为习惯。

第 5 环节:项目总结与答辩。在项目任务完成后,学生需进行全面的项目总结、汇报与答辩。这一环节旨在培养学生的展示能力和汇报技巧,提升其综合素质,同时通过答辩环节的反馈,进一步完善项目成果。

第 6 环节:成果评价与考核。对项目最终成果进行全面评价,考查学生在知识掌握、能力提升、价值观念、创新思维等方面的目标达成情况。通过科学合理的评价体系,确保教学效果的可衡量性和有效性。

各个环节的设计紧密相连,基本覆盖了项目实施过程中所需的各项关联能力目标,能够有效支撑学生综合能力素质的培养需求,全面提升其职业素养和综合竞争力。

4.3 机器人导航问题多元评价设计

针对机器人导航项目的目标要求,并综合考虑项目难度的权重,本研究构建了一套涵盖知识、能力、素质的综合考核评价体系。该体系的综合成绩是通过知识掌握程度、项目实施过程、项目成果以及综合素质四个维度,依据既定的权重比例进行计算得出的。

5 改革效果

本课程经过两年的教学实施和改进,在新的教学目标指导下,通过对教学过程和内容的优化重组, 学生的学习效果得到了明显的提升。主要表现在两个方面: ① 学生在课堂上的专注度和参与度明 显提高,在课后的调查问卷和教学评价中, 95% 以上的学生对课程教学效果满意,认为在各类实践案例的完成中知道了理论怎么运用于实践。 ② 通过对学生学习数据的统计分析,课程的教学目标均顺利达成且达成度均在 85% 以上。课程目标 1 和课程目标 2 的达成情况分布图如图 2 所示,相对往年明显提升。

图 2 教学目标达成度分布图

目前《算法设计与分析》课程已逐步成为全校新工科专业通识课程改革的示范课程,通过课程的学习有效提升学生利用 “计算思维”、“智能思维” 解决复杂工程问题的能力,修订后的教学大纲、课件及线上线下课程资源也在实施过程中逐步完善,接下来将进一步推动课程建设成为国家一流课程,为行业培养高素质人才。

6 结论

新工科背景下,《算法设计与分析》课程的教学改革以 OBE 理念为指导,通过课程思政融入、教学目标重构、教学内容创新、教学方法优化及评价体系完善,实现 “高阶性、创新性、挑战度” 的课程建设目标。实践表明,该改革路径能有效提升学生的计算思维、实践能力和社会责任感,为培养适应新工科发展需求的复合型人才提供有力支撑。未来,需进一步优化线上线下资源协同机制,持续推进课程内涵建设,为国家一流课程建设积累经验。

参考文献

[1] 徐琳琳 . 算法设计与分析课程教学改革探索 [J]. 计算机教育 ,2022,(05):161-165.DOI:10.16512/j.cnki.jsjjy.2022.05.026.

王晓川, 刘瑞军, 蔡强, 等. 多元协同的算法设计与分析课程教学改革探索 [J]. 计算机教育 ,2024,(09):141-145.DOI:10.16512/j.cnki.jsjjy.2024.09.005.

陶 跃 进 , 程 望 斌 , 盛 丽 莎 , 等 . 基 于 工 程 教 育 认 证 的 算法设计与分析课程教学改革 [J]. 湖南理工学院学报 ( 自然科学 版 ),2024,37(03):88-90.DOI:10.16740/j.cnki.cn43-1421/n.2024.03.013.

[4] 陈英 , 杨丰玉 , 郑巍 , 等 .OBE 教学模式在“算法设计与分析”课程教学改革中的应用探索 [J]. 南昌航空大学学报 ( 自然科学版 ),2022,36(01):113-118.

基金项目:

[1] 2024 年全国高等院校计算机基础教育研究会计算机基础教育教学教研项目:新工科背景下面向通识教育的混合式教学模式的研究与实践应用,项目编号:2024-AFCEC-471;

[2] 2024 年全国高等院校计算机基础教育研究会计算机基础教育教学教研项目:新工科视域下地方高校《C 语言程序设计》线上线下教育教学深度融合的教学改革研究与实践,项目编号:2024-AFCEC-470;

[3] 2024 年三峡大学教学研究重点项目:新工科背景下基于OBE 理念的《算法设计与分析》课程教学改革与实践,项目编号:J2024018。

作者简介:张蕊,女,博士,副教授,研究方向为人工智能

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)