“四维递进”磨课模式促进教师专业成长的实践研究

黄丽玲

泉州市鲤城区第三中心小学

一、研究背景与问题缘起

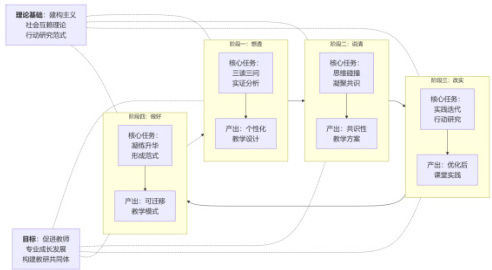

随着《义务教育数学课程标准(2022 年版)》的深入实施,核心素养导向的课堂教学对教师的专业能力提出了更高要求。如何突破传统教研活动中“单打独斗”“听评分离”的窠臼,构建一个能激发集体智慧、促进深度反思、实现共同成长的教研新模式,成为一线学校亟待解决的问题[1]。我校数学团队为打破教研角色固化,创新采用“抽签上课”机制,开展“同上一节课”活动,使每位教师成为潜在执教者和深度参与者。本文以《设计教室装饰图》这一融合数学规律与艺术创作的单元为例,阐述由此生成的“四维递进”磨课模式(见图 1),并分析其促进教师专业成长的内在机理与实践成效,以期为同类学校教研提供行之有效的实践与理论参考。

图1 “四维递进”磨课模式结构图

二、理论基础与模式内涵

“四维递进”磨课模式并非简单的流程罗列,其背后蕴含着深刻的学习理论与组织发展理论。

(一)理论基础建构

1. 建构主义理论支撑:该理论认为知识是个体在与环境的交互中主动建构的[2] 。磨课过程本身就是教师群体对“何为好课”的共同建构过程。从独立备课到集体研讨,再到实践修正,教师的个人知识在不断碰撞、协商中得以重塑和深化。

2. 社会互赖理论应用:该理论强调积极的互赖(合作)能促进目标达成。“抽签”机制创造了“荣辱与共”的积极互赖关系,迫使团队成员必须通力协作,将个人智慧无条件贡献于集体,从而形成了“1+1>2”的教研合力。

3. 行动研究范式引领:教师即研究者[3]。 “改实”阶段所经历的“初试- 改进- 调整- 优化”过程,本质上是一个完整的“计划- 行动- 观察-反思”行动研究循环,使教学实践成为教师专业发展的最直接源泉。

(二)模式内涵解析

“四维”指推动教研深度开展的四个关键阶段,它们环环相扣,逐层递进:

深度备课(想透):个体基于实证的学情分析,完成对教学内容的独立解读与内化,是教研的起点。

集体研讨(说清):群体通过对话、质疑与辩护,将内隐的“个人知识”外显化、清晰化,达成共识,凝聚智慧。

实践迭代(改实):将集体智慧付诸实践,并通过课堂观察进行验证和反思,在“实践- 反思- 再实践”中精益求精。

凝练升华(做好):对实践成果进行理论提炼与模式固化,形成可迁移、可推广的教学策略与教研成果,实现专业能力的跨越式提升。

三、实践探索与模式应用

以《设计教室装饰图》单元第二课时“设计装饰图”作为样本,深度剖析。

(一)想透:深度备课明方向

备课组采用“三读三问”法解构教材:一读课标,明确本课核心素养指向“符号意识”、“空间观念”和“应用意识”;二读单元,理清从“发现”“描述”到“创造规律”的逻辑链,本课处于“创造”阶段;三读活动,预判学生将抽象规律转化为美观图案及小组协同创作的困难。学情分析:基于第一课时的后测数据, 95% 的学生能准确识别图片中的“重复”规律; 82% 的学生能发现“大小交替”、“颜色循环”等简单二次规律; 83% 的学生能用完整语言描述规律; 65% 的学生能用图形、数字或字母等多种方式表征规律。可见,学生有小组交流经验,但缺乏协同创作的经验。这决定了本节课的教学重难点不仅是“规律”本身,更是“如何合作完成创作”。

(二)说清:共话教研聚智慧

本阶段累计开展线上深度研讨5 次,时长超10 小时。研讨紧扣“一年级学生合作创作”的现实困境,聚焦真实问题:如黄老师关注元认知策略(“引导学生静思任务需求”),陈老师追问学情预判(“分工合作中的具体困难”),王老师优化流程设计(“先独立思考再小组交流”)。通过高质量对话,共产生教学策略 23 条,迭代活动设计 12 版,修改学习单4 次,切实实现了智慧众筹与协同优化。

(三)改实:精研细磨铸匠心

本阶段是模式的核心,经历了四轮扎实的课堂实践与迭代:

1. 初试(发现问题):学生作品美感不足,合作混乱,任务完成率低。结论:高估了学生的合作能力,缺乏必要的支架。

2. 改进(搭建支架):策略:引入“六一布置”视频范例;明确任务指令;录制“分工合作”示范视频。成效:10 个小组里,有 7 个小组能完成,合作效率提升,但规律性不强。结论:技术支架解决了“合作”问题,但弱化了“数学思维”(对规律的深度理解)。

3. 调整(聚焦思维):策略:调整流程,强调“独立思考先行”;要求学生明确“何为一组,如何重复”。成效:每个小组都能完成,规律表达明显清晰。结论:独立思考是有效合作的基础,语言表达是思维外化的关键。

4. 优化(协同创新):策略:引入“角色分工轮换制”;增加“小组设计方案预展示”环节。成效:所有小组不仅能完成,且作品兼具设计美感与数学规律,学生表达清晰、合作流畅。结论:通过制度化和展示性评价,将合作与创作能力推向了新高度。

(四)做好:凝练升华显成效

经过多轮淬炼,团队最终从实践中凝练出可迁移的“五阶问题链”教学模式,以五个核心问题构建课堂骨架,驱动学生思维与协作深度发展:

启动之问(任务驱动):“你们小组打算怎么做?”

探究之问(生生互动):“你们有什么问题想问他们的吗?

反思之问(评价批判):“你觉得他们小组说得怎么样?”

协作之问(管理规划):“你们小组打算怎么分工、合作呢?

升华之问(元认知反思):“通过今天的学习,你有什么收获?”此模式不仅适用于本课,已成为团队设计项目式学习、合作学习任务的重要模板。

四、研究成效与实践反思

在教师专业能力发展方面,团队形成了“实证备课 - 深度研讨 -实践反思”的专业习惯。一位青年教师反思道:“第一次感受到教案是‘活’的,是在与学生的对话中共同生长出来的。

学生综合素养也取得显著提升。课堂观察表明,学生的合作效率、语言表达及对数学规律的深层理解明显增强。课后作品评估数据显示,能够创作出具有明显且复杂“重复”规律作品的小组比例,从初期的30% 提高至 95% 。

教研共同体建设方面,团队构建了高度互信的教研文化。“抽签”机制增强了教研活动的公平性与挑战性,有效激发了每位成员的潜能和责任感。

展望未来,团队计划将这一模式推广至其他单元的教学研究中,并进一步开发精细化的课堂观察量表与学情分析工具,推动“想透更有据、说清更有物、改实更有法”,最终使“做好”成为常态,持续促进教师专业成长向纵深发展。

参考文献:

中华人民共和国教育部. 义务教育数学课程标准(2022 年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 刘儒德 . 建构主义理论及其在教学中的应用 [J]. 教育研究与实验 , 2021(02): 1-10.

[3] 董艳, 桑国元, 黄敬忠. 教育行动研究:理论、实践与案例[M]. 北京 : 北京师范大学出版社 , 2020.

[4] 许贻亮. 在教学研究中成长:通融课堂课例解析(第1 辑)[M].福州:福建人民出版社,2022.

注:本文系 2024 年泉州市教育教学改革专项课题“‘ 1+3+N ’工作室团队建设优化课堂教学过程评价的实践研究”(QJYKT2024-221)的阶段研究成果。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)