江苏推动中华文明精神标识与文化精髓发掘传播研究

蒋琳琳

南通理工学院用友数智学院 江苏南通 226001

一、引言

在新时代,社会主要矛盾发生变化,为了满足人民日益增长的精神文化需求,坚定文化自信和提高中国文化的国际影响力,在党的二十大报告中,习近平总书记指出:“传承中华优秀传统文化,满足人民日益增长的精神文化需求,巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础,不断提升国家文化软实力和中华文化影响力”。中华优秀传统文化是中华文明的精华所在,蕴含着中华民族的根和魂,也展示着中华文明的精神标识和文化精髓。文化精髓是中华文明的内在本质, 精神标识是中华文明的外在体现。“国家之魂,文以化之,文以铸之。”习近平总书记在2023 年7 月考察江苏时,赋予江苏“在建设中华民族现代文明上探索新经验”的重大任务,为江苏在新发展阶段更好地担负起新的文化使命提供了方向指引和行动指南。

江苏是中华文明重要发祥地之一,历史悠久、底蕴深厚、文脉绵长。吴文化、金陵文化、淮扬文化、楚汉文化多姿多彩、交相辉映,大运河文化、长江文化、江南文化、江海文化纵横激荡、交融相生。[1] 在新时代,推动中华文明精神标识与文化精髓的发掘与传播意义重大,这不仅是对文化传承使命的担当,更是提升文化软实力、增强民族凝聚力的必然要求。江苏推动中华文明精神标识与文化精髓发掘传播研究,能为全国提供可借鉴的经验,助力中华文明在全球文化激荡中绽放光彩。

二、中华文明精神标识的内涵与特征

中华文明历经数千年沉淀,其精神标识蕴含深厚内涵彰显独特特征。从内涵来看,它涵盖多方面。在精神文明层面,中华优秀传统文化是中华文明精神标识关键构成,像诸子百家思想、诗词歌赋、节庆民俗等,鲜明呈现出人文精神、思想观念与道德规范,蕴藏着中华文明的宇宙观、天下观、社会观、道德观。同时,中国精神也是重要内涵,以爱国主义为核心的民族精神,包含天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀等;以改革创新为核心的时代精神,如解放思想、开拓创新等,二者相辅相成。此外,中国共产党人精神谱系像井冈山精神、长征精神等,继承中华民族精神并注入新活力,同样是中华文明精神标识内涵的一部分。

2023 年 6 月 2 日,习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调,中华文明具有突出的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性。中华文明与中华文明精神标识是整体与具象符号的统一。中华文明精神标识具有突出的连续性特征,从古老的农业文明萌芽历经各阶段发展,诸多文明要素在考古与物质形式上前后承继从未中断。中华文明精神标识具有创新性特征,例如在数字时代,借助新媒体、数字艺术传播中华文明精神标识,在内容与形式上进行的守正创新。统一性也是中华文明精神标识特征,中华文明由多民族共创,铸牢中华民族共同体意识,维护国家统一与民族团结,同心共筑中国梦。中华文明精神标识的包容性特征突出,内部多支文化和谐共生,对外来文化兼容并包,中外文化频繁交流碰撞,促进文明发展,如佛教东传后与本土文化融合。中华文明精神标识还有突出的和平性,和平、和睦、和谐理念贯穿中华文明,通过哲学、艺术、礼仪等融入民族血脉。中华文明精神标识的内涵与特征紧密相连,内涵支撑着特征展现,特征又进一步丰富内涵,共同构成中华文明独特魅力,为中华民族发展及全球文明交流提供强大精神动力与智慧源泉。

三、江苏发掘与提炼研究

江苏作为中华文明重要发祥地,依托丰厚文化资源与创新实践路径,构建起中华文明精神标识与文化精髓的发掘、提炼体系,为文化传承创新提供坚实支撑。

3.1 江苏文化资源梳理

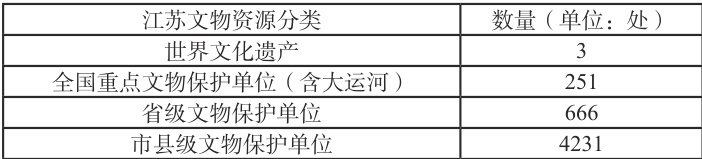

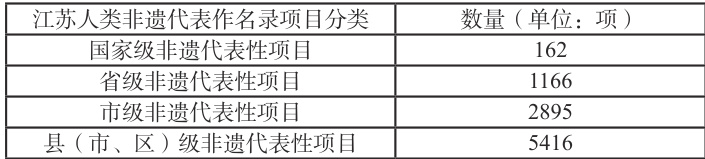

江苏文化瑰宝和自然珍宝丰厚。全省“三普”登记不可移动文物20007处,其中世界文化遗产 3 处,全国重点文物保护单位 251 处(含大运河),省级文物保护单位666 处,市县级文物保护单位4231 处。现有备案博物馆364 家,其中国家一、二、三级博物馆分别为 26 家、39 家、33 家,藏品总数 158 万件 / 套。现有人类非遗代表作名录项目 12 项,数量位居全国第一;国家级非遗代表性项目162 项,省级1166 项,市级2895 项,县(市、区)级5416 项。[2]

表3-1 江苏文物资源

注:数据来源于江苏省人民政府

表3-2 江苏人类非遗代表作名录项目

注:数据来源于江苏省人民政府

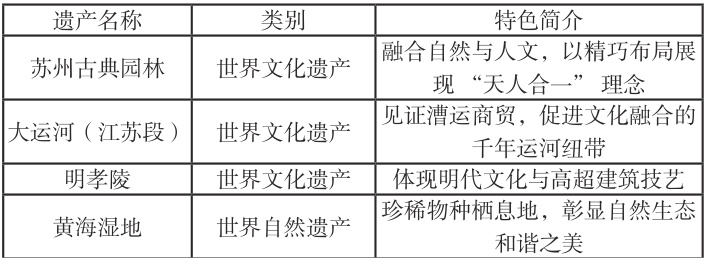

江苏拥有苏州古典园林、大运河(江苏段)、明孝陵3 处世界文化遗产以及黄海湿地这一世界自然遗产(如表 3-3)。苏州古典园林以其精巧的造园艺术将中国传统的“天人合一”理念具象化;大运河作为世界上里程最长、工程最大的古代运河在江苏境内流淌串联起沿线城市是经济交流与文化融合的纽带;明孝陵以其独特的陵墓建筑规制反映出中国明代传统文化与建筑技艺;黄海湿地广袤无垠是珍稀物种的栖息地,彰显着自然生态的和谐之美,也是江苏独特自然文化的代表。

表3-3 江苏世界遗产概况

注:作者自绘

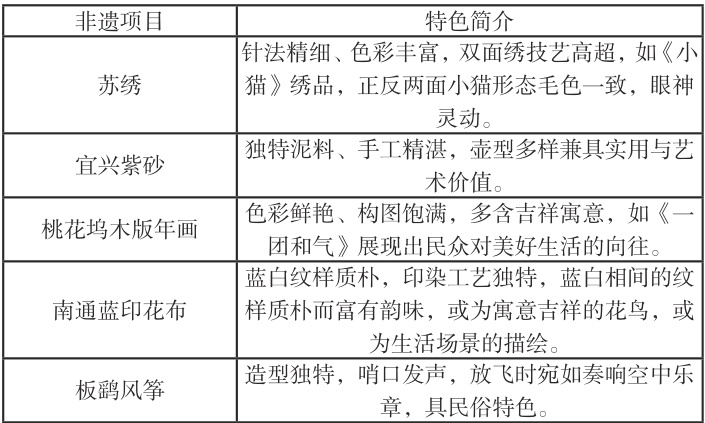

江苏的非遗文化璀璨夺目,国家级非遗达 162 项,省级非遗1166 项(如表 3-4)。苏绣以其精细的针法、丰富的色彩能将花鸟鱼虫、人物山水绣得栩栩如生,双面绣更是巧夺天工;宜兴紫砂以其独特的泥料、精湛的手工技艺,制作出的紫砂壶造型各异,集实用与艺术价值于一身;桃花坞木版年画色彩鲜艳、构图饱满,常以吉祥寓意为主题;南通蓝印花布采用独特的印染工艺,蓝白相间的纹样质朴而富有韵味;板鹞风筝造型独特,风筝上装饰的哨口在风中能发出悦耳声响,放飞时宛如奏响空中乐章,体现了南通地区独特的民俗文化。

表3-4 江苏部分非物质文化遗产特色

注:作者自绘

3.2 江苏文化资源符号提炼

江苏在提炼文化资源符号方面,创新实践构建了一套可复制的模式,尤其以大运河文化的深度开发最具代表性。江苏制定了大运河文化带建“1+1+6+11”规划体系,出台全国首部促进大运河文化带建设地方性法规、成立全国首只大运河文化旅游发展基金、发行全国首只大运河文化带建设专项债券、创办全国首个大运河文化旅游博览会,举办大运河文化发展论坛、世界运河城市论坛等重大活动,扬州中国大运河博物馆建成开放,大运河国家文化公园数字云平台上线运营;出台长江国家文化公园江苏段建设推进方案,举办长江文化节,建设长江文化研究基地等。[3] 这一过程呈现三个鲜明特征:首先是制度性提炼,通过“1+1+6+11”规划体系构建顶层设计,配合全国首个地方性法规的出台,将散落的文化记忆转化为制度保障下的规范符号。这种立法手段不仅赋予文化符号法定效力,更建立起价值评估框架,使千年运河从自然遗产升格为具有现代治理内涵的文化标识。其次是资本化编码,江苏创新性地运用金融工具重构文化符号价值——文旅发展基金和专项债券的发行,实质是将文化符号转化为可量化、可交易的资本要素。最后是符号提炼表达维度,江苏构建了立体化表达系统。扬州中国大运河博物馆作为实体符号载体,其“科技 + 文物”的展陈方式实现了文化符号的当代转译;数字云平台则突破物理限制,使文化符号获得数字孪生形态。世界运河城市论坛等国际平台的建设,更将地域性符号纳入全球对话体系,显著提升了江苏文化符号的能见度与影响力。江苏注重符号价值链条的延伸拓展,文化旅游博览会等活动的常态化举办,使静态符号转化为动态文化消费场景,形成“学术研究- 保护传承- 创意开发- 产业转化”的完整闭环。

3.3 小结

江苏依托储量丰厚、品类多元的文化资源,通过系统梳理不可移动文物、博物馆藏品、非遗项目等核心载体,构建中华文明精神标识的物质基础与理论框架,为后续发掘传播研究提供实践与方法论支撑。江苏坐拥 20007 处不可移动文物,含 3 处世界文化遗产、251 处全国重点文物保护单位,更有 12项人类非遗代表作名录项目,从苏州古典园林“天人合一”理念到苏绣“精益求精”匠心,从大运河文化融合特质到板鹞风筝民俗内涵,系统梳理这些资源形成的文化符号,成为构建精神标识理论框架的核心依据。在学科协同与实践转化层面,江苏以大运河文化开发为典型,整合多领域力量形成“文化资源发掘—符号提炼—价值转化”的全链条体系,通过“1+1+6+11” 规划体系与首部地方性法规,实现文化资源的制度性发掘与规范梳理;借助考古研究大运河、明孝陵等遗产的历史脉络与文化特征,为精神标识提炼提供实物与历史依据;艺术与设计领域从非遗技艺、文物造型中提取元素,如将蓝印花布纹样、紫砂器型融入现代设计,实现文化符号的当代转译;同时通过扬州中国大运河博物馆“科技 + 文物” 展陈、大运河数字云平台等载体,结合世界运河城市论坛、文化旅游博览会等活动,将提炼的文化符号以可感、可互动的形式传递给大众,激发公众对江苏地域文化及中华文明精神标识的关注与认同。

四、江苏传播实践研究

4.1 数字化传播实践

数字化浪潮下,江苏积极探索中华文明精神标识与文化精髓的传播新路,推动优秀传统文化资源数字化,提升公共数字文化可及性,积极推动江苏优秀传统文化资源数字化,充分挖掘“长江文化、运河文化、海洋文化、丝路文化、吴文化、楚汉文化、金陵文化、淮扬文化”等的文化内涵,以“数字 +”技术赋能传统文化传承与创新。运用数字技术为乡村文化振兴提供新路径,让传统古村落、民俗、技艺等文化遗产永久保留在云端,推动优秀农耕文化的数字保护传承。[4] 在上海举办的第四届长三角国际文化产业博览会上,现场观众凭借互动触屏,皇皇 726 册《江苏文库》珍贵古籍通过数字化“触手可及”。点击任意一个封面,相应的典籍内容就会自动跳出,可谓一键通晓千年文脉。[5] 在第十九届中国(深圳)国际文化产业博览交易会上,原力展示了为文都云平台数字化复原的明代大报恩寺琉璃塔,模型采用顶尖的数字建模渲染技术,以微米级精度高清复原明代大报恩寺琉璃塔,让琉璃塔“重现”世间。数字化复原不仅能够在文物保护和传承方面发挥重要作用,还能够为游客提供更加细致、真实的文化体验。在非遗传承方面,抖音等平台上众多江苏非遗传承人开设账号,例如国家级非遗苏绣代表性传承人以“不偷懒的姚建平”为账号做视频传播苏绣制作过程,吸引大量年轻观众关注,拓宽了非遗传播边界。

江苏虽有“云上博物”等数字化尝试,但在视觉符号创新上表现欠佳。部分线上展览仅将线下展品简单数字化呈现,缺乏对文物背后文化内涵的深度挖掘与创意转化。 在虚拟现实(VR)、增强现实(AR)技术应用上,多数项目停留在初步探索阶段,未能充分利用这些技术打造沉浸式文化体验。例外在平台传播方面,“水韵江苏”品牌虽有推广,但针对 Z 世代等年轻群体偏好的精准营销策略缺失。在平台选择上,对新兴小众但受年轻群体喜爱的平台如小红书等布局不足,未能充分覆盖年轻受众群体,导致品牌传播在年轻市场影响力较弱。

4.2 文体旅融合探索

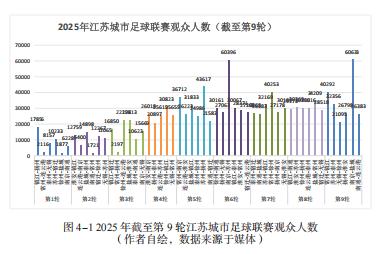

在江苏这片文化底蕴深厚的土地上,2025 年江苏省城市足球联赛(以下称为“苏超”)的火爆出圈,不仅点燃了文体旅融合发展的新引擎,更成为江苏推动中华文明精神标识与文化精髓传播的生动实践与创新载体。从观众人数数据(如图4-1、4-2)来看,每轮赛事都吸引了大量民众前往观赛。截至第九轮,各轮赛事的观众人数合计呈增长态势。例如第一轮观众人数合计为 46467 人,而到了第九轮则达到 207557 人。如此庞大的观众群体汇聚在赛场上,形成了强大的文化传播场域。球场上,各地将地域文化元素巧妙融入其中。南京队队徽选用明城墙与“辟邪”神兽组合,明城墙是南京历史沧桑的见证,“辟邪”则承载着祥瑞寓意,二者结合凸显南京深厚的历史文化底蕴,体现出中华文明对历史传承与美好祈愿的重视;徐州队啦啦队身着汉韵队服,设计灵感来源于睢宁县博物馆的镇馆之宝——汉画像石《舞乐车马图》,借苏超赛事高关注度,使汉文化以直观形式呈现,唤醒大众对楚汉文化记忆,推动中华文明精神标识与文化精髓的发掘传播。苏州队比赛暖场时,江南“四大才子”摇扇吟诗风雅登场,展现苏州元素的古风戏曲舞蹈,带来一场穿越古今的激情碰撞,为赛场注入别样活力。淮安与连云港在赛事中请出西游“天团”助阵,《西游记》作为中国古典文学名著,其故事与江苏地域紧密相连,借此展现出江苏文化在文学创作领域的卓越成就,也传递出中华文明丰富的想象力与浪漫主义情怀。

从文化角度看,赛事期间各地的文化活动精彩纷呈。以南通地区为例,南通文化部门将全省“十三太保”特色非遗项目汇聚一堂,以“非遗造物集”的形式,让市民和游客在家门口便能领略江苏非遗的魅力。美食区里,各地传统美食琳琅满目,从常州萝卜干到南通本土的嵌桃麻花。“指尖展区”中,宜兴紫砂壶、徐州香包等非遗工艺品惊艳亮相,凝聚着各地风土人情与传统智慧。南通本土的蓝印花布、板鹞风筝等非遗技艺更是璀璨夺目,让人们深切感受到这些承载民族记忆和智慧的文化宝库,增强了文化自信。在旅游方面,“苏超”带动了江苏旅游热潮。比赛期间,各参赛城市推出“观赛 + 景区游览”“观赛 + 文化体验”等旅游套餐。例如,第四轮淮安队对战南京队,铁路部门开行南京站往返淮安东站的长三角首趟 “苏超” 球迷高铁专列,方便球迷观赛与旅游游客在观赛之余,深入体验江苏各地的历史文化、风土人情,亲身感受中华文明的博大精深;第五轮连云港对战淮安,赛前连云港发布淮安球迷的优惠政策,凭江苏城市足球联赛(连云港主场)票根(含电子票据)和身份证,可免连云港所有国有 A 级旅游景区首道门票 ( 不含园内其他收费项目及夜游项目)。游客在观赛之余深入城市,穿梭古迹探寻历史,品尝美食感受风情,以亲身体验解锁中华文明博大精深的魅力,促使文化精髓从抽象认知变为真切感悟,加速其传播进程。

最后,“苏超”在传播过程中,借助互联网与新媒体进行文化创新,为中华文明精神标识赋予时代内涵。例如对汉字构形的符号化演绎,如常州因赛事连败被戏称为 “吊州→巾州→丨州”,常州官方顺势发起“为常州补笔画”活动,将“危机”转化为汉字教育契机,展现了中华文明中对汉字文化的热爱与创新运用。大量与“苏超”相关的创意独特的原创AI 短视频助力赛事破圈传播。唐伯虎、项羽等江苏历史名人被 AI“复活”为家乡球队打call,孙悟空、水蜜桃等各地文旅特色被AI 变成卡通形象代表各地进行对决。这些短视频将本土文化元素与现代科技结合,让古老的中华文明在新时代焕发出新活力,使中华文明精神标识更贴近当代人的生活与审美,增强了文化认同感与归属感。

江苏文体旅融合探索“苏超”的成功,为江苏推动中华文明精神标识提供了新思路、新方法。它以体育赛事为切入点,实现文体旅深度融合,通过文化创新激活地域文化资源,让中华文明精神标识在现代社会中找到新的生长点与传播路径,成为江苏文化发展与传承的新名片。

五、总结

在新时代文化传承与发展的浪潮中,江苏以深厚的历史文化底蕴为根基,紧扣“建设中华民族现代文明”的使命要求,在中华文明精神标识与文化精髓的发掘、提炼、传播等方面开展系统性实践,形成兼具理论深度与实践活力的“江苏路径”。从资源基础来看,江苏文化遗产富集,拥有3 处世界文化遗产、251 处全国重点文物保护单位,364 家备案博物馆及 12 项人类非遗代表作名录项目(数量居全国首位),苏州古典园林、大运河(江苏段)等世界遗产,苏绣、宜兴紫砂等非遗项目,共同构成发掘传播工作的核心资源库。这些资源不仅是地域文化的载体,更承载着 “天人合一”“精益求精”等中华文明核心精神,为后续工作奠定坚实物质基础。在理论与提炼层面,江苏构建多维度研究体系。一方面,通过系统梳理大运河文化、金陵文化等地域符号,搭建中华文明精神标识理论框架,高校整合考古学、传播学等学科力量,形成“发掘—阐释—传播”全链条研究模式,考古学家、艺术设计师、传播者协同发力,让文化资源转化为可感知的精神标识;另一方面,以大运河文化为典型,创新符号提炼路径,通过“1+1+6+11”规划体系、首部地方性法规实现制度性提炼,借助文旅基金、专项债券完成资本化编码,依托博物馆、数字平台打造立体化表达系统,推动文化符号从静态遗产转化为动态传播载体。传播实践中,江苏探索数字化与文体旅融合双轮驱动模式。数字化传播上,推动《江苏文库》古籍、大报恩寺琉璃塔等资源数字化,非遗传承人借抖音等平台扩大影响力,但部分项目存在视觉创新不足、年轻群体覆盖有限等问题。文体旅融合则以 2025 年“苏超”赛事为标杆,赛事观众从首轮 4.6 万增至第九轮 20.7 万,形成强大文化传播场域。各地球队融入地域文化,如南京队队徽含明城墙元素等,同时推出“观赛 + 文旅”套餐,开行球迷高铁专列、实行景区门票优惠,联动非遗展示活动,让观众在观赛中体验江苏历史文化,实现精神标识的沉浸式传播。此外,借助AI 短视频、汉字创意活动等新媒体手段,赋予传统文化时代内涵,增强年轻群体认同感。

总体而言,江苏通过资源整合、理论创新、多业态融合,为中华文明精神标识与文化精髓的发掘传播提供“江苏样本”。未来,江苏需进一步破解数字化深度不足、年轻群体精准传播欠缺等问题,持续激活文化资源活力,助力中华民族现代文明建设。

参考文献:

1. 胡波 . 擦亮地域文化标识塑造多姿多彩江苏 [N]. 新华日报 ,2025-01-27(004).

2. 数 据 来 源:https://www.jiangsu.gov.cn/art/2025/6/15/art_84323_11582875.html

3. 徐宁 . 以文化自信激活文化创新创造 [N]. 新华日报 ,2019-09-28(003).

4. 韩 顺 法 . 推 动 江 苏 文 化 数 字 化 建 设 迈 上 新 台 阶 [J]. 群众 ,2023,(12):45-46.

5. 杨民仆 . 数字化《江苏文库》,一键通达千年文脉 [N]. 新华日报 ,2023-11-30(011).

作者:蒋琳琳(1990.04—),女,汉族,籍贯:硕士学位,专业:艺术设计,研究方向:中华优秀传统文化

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)