信息化教学在初中数学中的应用

高倩

南京市第一中学泰山分校 210000

一、信息化教学在有理数混合运算中的应用路径

(一)动态演示:突破符号认知障碍

有理数混合运算的关键重点在于整体符号的处理。例如,计算“-3²”与“ (-3)2 ”时,学生常因符号位置混淆导致错误。在传统的教学过程中往往只是通过口头强调“先乘方后取负”,但学生难以形成直观认知,对于提升整体的课堂教学质量而言也比较困难。信息化教学可利用几何画板或Desmos 图形计算器,动态展示运算过程:

1. 乘方运算可视化:输入“-  ”,系统先计算 32=9 ,再显示负号作用于结果,输出 -9;输入“ (-3)2 ”,系统先显示括号内的 -3,再计算平方,输出 9 。通过这样简单的对比动画的形式,提升课堂教学质量帮助学生掌握而言都是尤为关键的。

”,系统先计算 32=9 ,再显示负号作用于结果,输出 -9;输入“ (-3)2 ”,系统先显示括号内的 -3,再计算平方,输出 9 。通过这样简单的对比动画的形式,提升课堂教学质量帮助学生掌握而言都是尤为关键的。

2. 错误案例预警:系统可遇见一些比较常见到的错误(如忽略括号、运算顺序错误),如果学生在计算的过程中输入错误的算法,能够自动弹出警示框,并且能够显示出正确的计算步骤。例如,输入“ 5-3×2⋅ ”误算为“ (5-3)×2=43 ”时,系统通过分步演示“先乘后减”的过程,强化运算顺序规则。

(二)虚拟实验:构建运算思维模型

有理数混合运算在教学的过程中需要运用到加法交换律、乘法分配律的这些基本的运算定律,而在教学过程中大多数的教师更加倾向于通过纸质训练学生,但是在此教学过程中学生很难通过这样的形式形成较为系统性的思维。信息化教学可以通过这样的方式模拟平台,支持学生进行学习探索运算定律。

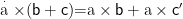

1. 运算律验证实验:学生拖动数字卡片(如 2、-3、4)和运算符 (+…×,÷) 到工作区,系统自动计算结果。例如,验证“  ”时,学生可输入 a=2 , b=-3 , c=4 ,系统分步计算左侧“ 2×(-3+4)=21 ”和右侧“ ⋅2×(-3)+2×4=2,, ”,通过对比结果验证分配律。

”时,学生可输入 a=2 , b=-3 , c=4 ,系统分步计算左侧“ 2×(-3+4)=21 ”和右侧“ ⋅2×(-3)+2×4=2,, ”,通过对比结果验证分配律。

2. 最优算法选择实验:系统提供多组算式(如“ 12÷(-3)×2′ ”与“ ⋅12×2÷(-3)⋅⋅ ),学生尝试不同运算顺序,系统记录解题时间并生成效率报告。通过实验,学生发现“同级运算从左到右”的规则能减少计算步骤,提升解题效率。

(三)分层训练:满足个性化学习需求

1. 能力诊断与题库匹配:当学生完成基础的运算题目之后,由系统分配出题目并且根据学生的计算情况能够进行系统的分析,并且整理出学生的薄弱点所在,能够因此推算出适合学生学习的题目。例如,能力较弱的学生收到“-  ”等基础题,能力较强的学生收到“ -23+(-3)2]÷(-1)? ”等综合题。

”等基础题,能力较强的学生收到“ -23+(-3)2]÷(-1)? ”等综合题。

2. 动态难度调整:学生在进行解题的过程中可以由系统监测出学生容易出现错误的方面,并且能够根据学生在学习过程中易错环节,自动降低题目中相应难度,逐步提升题目匹配程度。

(四)智能反馈:构建闭环学习系统

传统作业批改依赖教师人工,反馈周期长且难以精准定位问题。信息化教学可集成智能诊断功能:

1. 错题归因分析:学生提交作业之后系统通过自然语言处理分析错误的类型,并且能够针对不同学生学习情况生产不同的错题本,由此可以帮助学生更好地进行复习巩固。2. 学习路径推荐:教师根据错题类型针对性的推荐训练的练习题目,帮助学生们在练习的过程中能够不断巩固易错部分,由此可以提升学生的个人能力水平。

二、教学启示与建议

1. 技术融合需紧扣认知规律

信息技术在运用的过程中并不是说进行简单的技术方面的结合,更重要的是在应用的过程中教师应该充分结合学生的认知发展情况,进行相应的匹配。站在学生的角度出发于考虑问题,使得所运用的教学方式更加符合学生的接受程度。

2. 教师角色转型至关重要

教师在教学过程中需要进行教师角色的转变。例如,在教学过程中可以进行教学设计结合课程教学内容,涉及好相应的教学环节,帮助学生在学习的过程中能够针对性的补充。

3. 家校协同支持可持续学习

信息化教学更多依赖于设备与网络环境,可以由此建立家校协同机制。比如在课后时教师可以引导家长通过企业微信或者是其他方式推送练习包,允许学生在课后时通过在家完成一些基础性的训练。

总而言之,针对于现阶段的教学而言更加需要通过教师在教学过程中结合学生在课堂中的学习与反馈情况,能够由此形成针对性的培训。对于初中阶段的学生而言,计算相关的内容是简单更为基础需要教师在教学的过程中结合学生在训练过程中的借助于信息技术的方式,形成针对性的训练课题,逐步帮助学生掌握中难点题,提升教学质量。

参考文献

[1] 薛琪. 促进学生探究式学习的初中几何专题数字化教学设计.中小学学 .2023 年第 3 期

[2] 张敏 . 数字化教学与传统课堂整合策略的研究 . 内虹科技 .2017 年第 7 期

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)