融合深度学习的AI课堂问题思维生成实践研究

黄锦绣

福州格致中学 35001

在教育数字化转型中,课堂教学向“思维培养”转型,问题思维作为高阶能力核心,其质量关乎学生发展。传统课堂依赖教师经验设计问题,存在难以兼顾学生认知差异、问题梯度模糊、反馈滞后等问题,无法充分激发学生主动探究意识。随着深度学习技术突破,AI 系统可分析学生学习行为、识别认知薄弱点、生成动态问题序列,为问题思维“精准化激发”“个性化培育”提供新路径。融合深度学习的AI 课堂通过“数据驱动-认知诊断-问题生成-动态反馈”闭环,让 AI 深度融入问题思维培养:基于学生课堂互动数据构建认知模型,定位思维短板;借助生成式模型生成适配且具挑战性的问题,引导学生从“被动解题”转向“主动设问”。

一、存在问题与挑战

(一)AI 生成问题与学生认知需求的适配性不足

深度学习模型虽问题生成能力强,但认知适配性存在明显短板。现有AI 多依赖通用教育数据集训练,未深度融入特定学科认知规律如数学逻 1 点如小学具象思维、高中抽象思维,导致生成问题梯度失衡,或超学生 维深度如初中物理生成超纲的流体力学方程问题,高中语文生成基 体认知差异,同一班级学生知识储备、思维习惯、学习风格不 但 A 时学习数据如答题正确率、讨论发言质量动态调整问题难度与形式,形成 设计,难以满足个性化思维培养需求。

(二)教师对 AI 技术的应用能力与信任度不足

教师对 AI 的接纳度与应用能力影响问题思维生成实践效果,当前面临“能力断层”与“信任缺失”挑战:一是多数教师缺乏AI 技术基础认知,不了解AI 生成问题的逻辑,难对问题二次筛选优化如无法判断AI 开放性问题是否符合课标,机械使用致问题与教学目标脱节;二是教师信任度不足,担忧AI 取代自身思维引导作用,或质疑其问题缺乏“人文温度”,无法依课堂动态调整引导策略,进而抵触AI。

(三)问题思维生成的过程性评价体系缺失

当前 AI 课堂评价多聚焦答题正确率等结果性指标,缺过程监测评估。一方面,AI 虽能收集答题数据,但无法精准分析学生思维路径如难判断学 辑推理还是机械套公式;另一方面,缺对应评价工具,无法评估“发现问题敏锐度”等隐性核心环节,仅靠显性指标难反映思维发展水平。同时,AI 评价结果与教师教学决策衔接不足,教师难将报告转化为教学调整策略,导致评价与教学脱节,难形成培养闭环。

二、针对性措施

(一)构建“学科-学段-个体”三维认知适配模型,提升AI 问题生成的精准性

为解决 AI 生成问题与学生认知需求的适配性不足问题,需从“数据优化”与“模型改进”两方面入手,构建三维认知适配模型:一是建立“学科-学段专属数据集”,联合学科教师与AI 工程师,梳理各学科、各学段的认知规律与课程标准,将“知识点难度层级”“思维能力要求”如记忆、理解、应用、分析、评价、创造转化为可量化的标签,融入AI 训练数据。以高中数学学科为例,在函数这一重点知识板块,针对高一学生刚接触函数概念,思维处于从具体到抽象的过渡阶段,数据集中可多收录函数图像绘制、简单函数性质判断的具象化

y=2x+1

问题,如“画出一次函数 的图像,并描述其单调性”;而对于高二学生,随着知识储备增加与思维能力提升,融入函数与导数综合应用、函数在不等式证明中的复杂逻辑推理问题,像“已知函数f(x)=x3-3x2+2max,①⊞⊞⊞⊞⊞x∈(1,2)⊞,f(x)<0, 确保AI 生成的问题契合高中数学不同阶段的认知规律。二是开发“实时认知诊断模块”,整合课堂互动数据如答题时长、错误类型、提问内容与课前测评数据,构建学生个人认知画像,通过深度学习的动态规划算法,实时调整问题难度与形式。例如,当系统监测到某学生多次在立体几何的线面垂直证明题上出错,系统则生成“阶梯式引导问题”,从回顾线面垂直的判定定理,到分析简单图形中线面垂直关系的找法,再到逐步递进的复杂图形证明,帮助学生搭建思维支架,填补认知漏洞。

(二)完善教师对AI 技术的应用能力与信任度培养体系

针对教师 AI 能力与信任双缺失问题,构建“培训-实践-反馈”三位一体提升体系。首先,设分层分类 AI培训课程:基础层讲AI 技术原理与问题生成逻辑;进阶层以高中数学为例,指导教师按课标筛选优化AI 生成问题;专家层通过论坛分享AI 协同教学案例。其次,建“AI 教学实践共同体”:同年级同学科教师分组,配技术专员,教师实时咨询问题,专员依反馈优化AI,形成“实践-反馈-迭代”循环。最后,借“成果可视化”增信任:定期展示学生问题思维提升数据如高中数学课堂开放性问题增 30% 、复杂题正确率提 25% ,让教师直观见AI 价值,消除被取代顾虑。

(三)搭建问题思维生成的过程性评价闭环体系

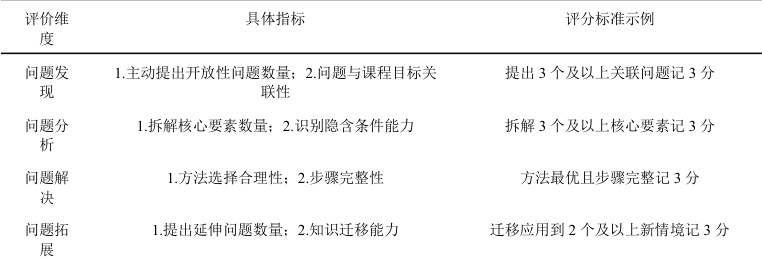

以“全流程监测、多维度评估、精准化反馈”为核心构建过程性评价体系,具体分三方面:一是设计多维度评价指标,结合布鲁姆认知目标分类与问题思维特征,搭建“问题发现-分析-解决-拓展”四维框架,为各指标设可量化标准如“问题分析”维度按拆解核心要素数量记分;二是开发AI 辅助评价工具,借自然语言处理提取学生文本思维关键词判断深度,用计算机视觉捕捉课堂互动行为评估主动性,结合答题过程数据还原思维路径,区分“逻辑推理”与“机械套用”;三是建立“评价-教学”联动机制,AI 每日生成学生思维报告,教师据此调整 AI 问题策略如为“问题拓展薄弱”学生增变式题,每周结合班级整体思维短板数据开展分析会并设计专题教学,形成评价与教学闭环。

表1 问题思维生成过程性评价维度与指标

三、结束语

通过分析融合深度学习的AI 课堂问题思维生成实践中的核心问题,提出三维认知适配模型、教师能力培养、过程性评价闭环三大措施,并结合高中数学案例验证了措施的有效性。实践表明,融合深度学习的AI 课堂能精准匹配学生认知需求,提升问题思维生成质量,同时激发学生学习主动性。让AI 真正成为学生问题思维培养的“助推器”,为教育高质量发展提供有力支撑。

基金项目:本文为2025 年福建省电化教育馆教育信息技术研究课题《融合深度学习的 AI 课堂问题思维生成实践研究》(课题批准号:KT25127)的阶段性成果

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)