新质生产力视域下《发展经济学》案例库创新建设研究

蒋满霖

桂林电子科技大学商学院 Guilin University of Electronic Technology 地址 邮政编码 541004

Abstract:In the era background where new quality productivity has become an important engine for promoting high-quality development, the traditional teaching model "Development Economics" has been difficult to meet the demands talent cultivation in the new era. Through theoretical analysis,case development and teaching practice, a teaching case system covering comprehensive cases and knowledge point cases has been formed, achieving the organic unity knowledge imparting, ability cultivation and value shaping. Research shows that case teaching from the perspective new quality productivitycan effectively enhance the innovative thinking, practical ability and patriotic sentiment postgraduate students, providing a new path for the teaching reform development economics in the new era.

Key words: New Quality productivity;Development Economics;Curriculum-based ideological and political education;Teaching reform

一、引言

发展经济学作为20 世纪40 年代后期形成的综合性经济学分支学科,主要研究发展中国家如何实现工业化、摆脱贫困、走向富裕的经济规律。长期以来,我国高校的发展经济学教学主要沿用西方理论框架和案例素材,难以充分解释中国发展实践的独特经验。2023 年 9 月,习近平总书记在黑龙江考察时首次提出“新质生产力”概念,强调要整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,加快形成新质生产力。这一重要论述为新时代发展经济学教学改革指明了方向。

当前,世界正经历百年未有之大变局,全球经济格局深刻调整, 一轮科技革命和产业变革深入发展,建设教育强国,是全面建成社会主义现代化强国的战略先导[1]。中国经济已由高速 正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。发展经济学的研 提炼出适合中国国情的发展经济学理论[2]。在这一背景下,传统的发展经济学理论框架和 多挑 缺乏对中国发展道路的系统总结;二是教学方法单一,案例教学应用不足;三是价值引领功能弱化 未能有效融 入思政 四是时代性不足,对数字经济、绿色发展等新趋势反映滞后。

二、新质生产力与发展经济学教学改革

(一)新质生产力与发展经济学教学改革的理论基1.新质生产力的理论内涵与演进逻辑

新质生产力是习近平总书记在马克思主义生产力理论基础上的重大理论创新。从理论本质看,新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态[4]。不同于传统生产力依赖大量资源投入和资源消耗的发展方式,而是通过新技术、新经济、新业态等手段,推动社会生产力的全面升级。新质生产力是推动高质量发展的重要支撑力量[5]。

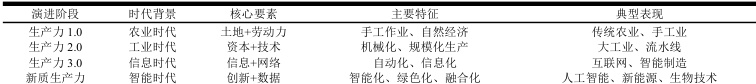

表 1 生产力演进阶段对比分析

如表 1 所示,生产力的演进呈现出从低级到高级、从简单到复杂的发展规律。新质生产力作为最新阶段,其核心要义体现在三个方面:一是创新驱动,以科技创新为主导,实现关键性颠覆性技术突破;二是要素升级,劳动者、劳动资料、劳动对象实现质的跃升;三是产业变革,推动产业高端化、智能化、绿色化转型。

2.“四新”理论的内在逻辑关系

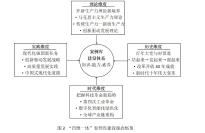

习近平总书记提出的“四新”理论构成了一个完整的理论体系。新发展阶段是历史方位,新发展理念是指导原则,新发展格局是路径选择,新质生产力是动力源泉。四者相互联系、相互支撑,共同构成了新时代中国经济发展的理论框架。

如图 1 所示,“四新”理论以高质量发展为核心,形成了一个相互支撑、相互促进的理论体系。新发展阶段明确了我们所处的历史方位,新发展理念提供了发展的指导原则,新发展格局指明了发展的路径选择,新质生产力则是推动高质量发展的根本动力。

(二)新质生产力视阈下案例库建设的创新理念

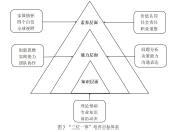

1.“四维一体”的建设理念

本研究提出“四维一体”的案例库建设理念,即从理论维度、历史维度、时代维度和实践维度四个方面构建案例体系。如图 2 所示,四个维度相互支撑、相互融合,共同构成了完整的案例库建设体系。

理论维度着眼于开辟生产力理论新境界,展现从传统生产力到新质生产力的演进逻辑[6]。这 一维度强调马克思主义生产力理论的继承与发展,通过案例展示创新驱动如何成为新质生产力的核心要素。历史维度聚焦百年大党与时俱进的新要求,呈现从站起来、富起来到强起来的历史跨越。通过改革开放 40 年、新时代十年伟大变革等历史性案例,让学生深刻理解中国发展的历史逻辑[7]。时代维度把握科技革命新趋势,反映第四次工业革命带来的机遇与挑战。 维度关注数字化、智能化、绿色化等时代特征,通过 5G、人工智能等前沿科技案例,培养学生的时代敏感性。实践维度立足建设现代化强国新任务,展示创新驱动发展战略的生动实践。粤港澳大湾区建设、雄安新区规划等案例,让学生在实践中理解新质生产力的形成机制。

四个维度之间存在着紧密的内在联系:理论指导实践,实践检验理论;历史经验为现实提供借鉴,时代要求推动理论创新。这种“四维一体”的建设理念,确保了案例库既有理论深度,又有历史厚度;既反映时代特征,又扎根实践土壤。

案例库建设的最终目的是人才培养。本研究构建了“知识-能力-素养”三位一体的培养目标体系,形成了层次分明、逐级递进的人才培养架构。如图3 所示,这一体系呈金字塔结构,体现了从基础知识到核心能力再到综合素养的递进关系。

如图3 所示,知识层面构成了金字塔的基础,是学生专业发展的根基。在这一层面,案例教学致力于帮助学生构建完整的知识体系。首先是理论基础的掌握,包括新质生产力的概念内涵、形成机制、评价标准等核心理论,以及发展经济学的基本原理、分析框架和研究方法。其次是专业知识的深化,通过案例学习,学生能够理解不同发展阶段的经济特征、不同国家的发展模式、不同产业的转型路径[8]。最后是前沿动态的把握,案例库及时纳入最新的理论进展和实践创新,使学生始终站在学科前沿。

能力层面是金字塔的中间部分,是将知识转化为解决实际问题的关键环节。创新思维能力的培养是重中之重,通过案例分析,学生学会突破传统思维定式,从多角度、多层次思考问题。实践能力的提升体现在学生能够将理论知识应用于具体情境,提出切实可行的解决方案。团队协作能力通过小组讨论、集体决策等环节得到锻炼,学生学会倾听他人意见、协调不同观点、达成团队共识。同时,问题分析能力使学生能够准确识别案例中的关键问题,运用经济学工具进行深入剖析[9]。决策能力的培养让学生在面对复杂情境时,能够权衡利弊、做出理性选择。沟通表达能力则通过案例展示、报告撰写等形式得到全面提升,学生不仅要有思想,更要能够清晰、准确地表达思想。

素养层面位于金字塔顶端,是人才培养的最高境界 层面超越了具体的知识和技能,着眼于学生的全面发展和长远成长。家国情怀的培育是首要任务,通过分析中国发展案例,学生深刻理解个人命运与国家发展的紧密联系,自觉将个人理想融入国家建设大局。“四个自信”的增强贯穿案例教学全过程,学生在比较分析中认识到中国特色社会主义的制度优势、理论优势、道路优势和文化优势。全球视野的拓展使学生能够站在世界高度审视中国发展 国际经验, 又保持文化自信和理论自觉。价值认同的形成让学生真正理解和认同社会主义核心价值观,将其内化为行为准则。社会责任感的培养使学生认识到作为高层次人才的使命担当,愿意为社会进步贡献力量。职业道德的塑造则确保学生在未来职业生涯中坚守底线、诚信为本。

“三位一体”培养目标体系的核心在于三个层面的有机统一和相互促进。知识是基础,没有扎实的理论功底,能力培养就成为无源之水;能力是桥梁,将静态的知识转化为动态的问题解决过程;素养是升华,使学生不仅成为专业精英,更成为德才兼备的社会栋梁[10]。

(一)案例库建设的实施路径

案例选题是案例库建设的首要环节。本研究确立四项选题原则:真实性原则、典型性原则、时代性原则和启发性原则。在此基础上,构建了系统化的案例类型体系。

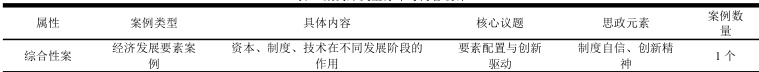

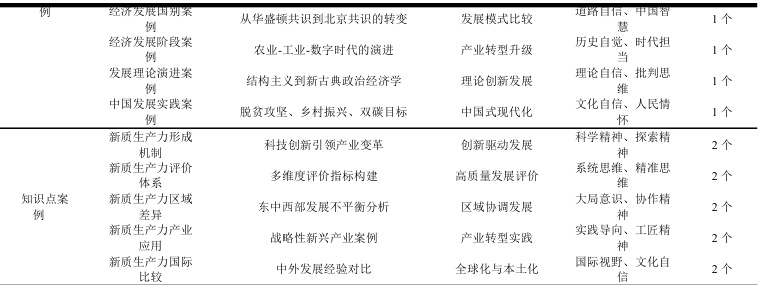

表 2 案例库类型分布与内容设计

如表2 所示,案例库涵盖了综合性案例和知识点案例两大类型,既注重宏观层面的理论探讨,又关注微观层面的实践应用。每个案例都融入了相应的思政元素,实现了专业教育与思政教育的有机融合。

2.案例开发的流程与方法

案例开发遵循规范化流程:第一步,主题确定,根据教学大纲和培养目标确定案例反映的核心问题;第二步,资料收集,通过文献调研、实地考察、专家访谈等方式收集第一手资料;第三步,内容撰写,按照背景介绍、问题呈现、理论分析、实践启示的结构撰写案例正文;第四步,教学设计,设计案例讨论问题、教学目标和实施方案;第五步,试用反馈,在教学实践中试用案例,收集师生反馈意见;第六步,修改完善,根据反馈意见对案例进行修改完善;第七步,评审入库,经专家评审后正式纳入案例库。

3.数字化平台建设

为提升案例库的可及性和互动性,建设了数字化案例管理平台。平台功能包括:案例检索功能,支持按主题、时间、地区等多维度检索;在线学习功能,提供案例阅读、视频观看、在线讨论等学习方式;互动交流功能,师生可以在线提问、讨论和分享学习心得;资源更新功能,及时补充最新案例和相关资料;效果评估功能,通过在线测试、问卷调查等方式评估学习效果。

(二)案例教学的组织实施

1.“四步循环”教学模式

在案例教学实施中,创新采用“四步循环”教学模式。第一步,课前准备,教师发布案例材料和阅读要求,学生自主学习并形成初步观点。第二步,课堂讨论,采用小组讨论与全班交流相结合的方式,引导学生深入分析案例。第三步,理论提升,教师结合案例讨论,讲解相关理论知识,帮助学生建立理论与实践的联系。第四步,反思总结,学生撰写案例分析报告,教师进行点评和总结。

2.课程思政的有机融入

将课程思政有机融入案例教学全过程。在案例选择上,优先选取体现中国特色社会主义制度优势的案例,如脱贫攻坚、抗疫斗争等。在案例分析中,引导学生认识中国发展成就背后的制度逻辑和文化基因。在价值引领上,培养学生的爱国情怀、社会责任感和创新精神[11]。通过挖掘案例中的思政元素、设计价值观讨论环节、邀请优秀校友分享经历、组织实地考察等方式,从战略高度构建高校思想政治教育课程体系,构建思想政治理论课、综合素养课程、专业课程三位一体的高校思政课程体系[12],实现了专业教育与思政教育的深度融合。

3.多元化评价体系

建立了多元化的案例教学评价体系。评价主体包括教师评价、学生自评、同伴互评和专家评价。评价内容涵盖知识掌握、能力提升和素养培育三个维度。评价方式采用过程性评价与终结性评价相结合,定量评价与定性评价相结合。具体评价指标包括:课前准备的充分性、课堂讨论的参与度和贡献度、案例分析报告的质量、理论知识的掌握程度。通过多主体、多维度、多方式的评价方式,全面反映学生的学习过程和能力发展[13]。

四、实施效果与反思

(一)案例教学的创新实践与成效分析

经过一个学期的教学实践,新质生产力视阈下的《发展经济学》案例教学取得了显著成效。通过系统的教学观察、学生反馈和成果分析,可以从多个维度审视这一教学改革的实施效果。

在知识掌握方面,学生对新质生产力理论的理解程度显著提升。课程结束时的测评显示,92%的学生能够准确阐述新质生产力的内涵特征,并能运用“四新”理论分析现实经济问题。与传统教学相比,学生不再停留于概念的机械记忆,而是形成了系统的理论认知框架。特别值得一提的是,学生能够将新质生产力与传统生产力进行比较分析,深刻理解了从要素驱动到创新驱动的转变逻辑。

在能力培养方面,案例教学有效提升了学生的综合素质。通过小组讨论、案例分析、方案设计等环节,学生的批判性思维能力、团队协作能力和创新能力得到全面锻炼。在分析"中国高铁发展"案例时,学生不仅关注技术创新本身,还能从产业链整合、标准制定、国际合作等多个角度进行深入剖析,展现出较强的系统思维能力。学生撰写的案例分析报告质量明显提升,多篇报告在学术会议上获得好评。

在价值塑造方面,课程思政的融入取得了润物无声的效果。通过分析改革开放、脱贫攻坚、科技自立自强等案例,学生深刻认识到中国特色社会主义制度的优越性,增强了“四个自信”。在讨论“双碳目标”案例时,学生主动将个人发展与国家战略相结合,表达了投身绿色发展事业的意愿。这种价值认同不是通过说教实现的,而是在案例分析过程中自然形成的。

(二)教学模式创新的实践探索

“四步循环”教学模式在实践中展现出强大的生命力。这一模式打破了传统的单向灌输式教学,构建了师生互动、生生互动的立体化学习空间。

课前准备环节充分调动了学生的学习主动性。通过提前发布案例材料和思考问题,学生带着问题进入课堂,改变了被动接受的学习状态。学生主动查阅大量文献资料,有的还进行了企业调研,为课堂讨论奠定了坚实基础;课堂讨论环节成为思想碰撞的平台。采用“世界咖啡屋”等创新讨论方式,让每个学生都有发言机会。在讨论过程中,不同专业背景的学生从各自角度提出见解,形成了跨学科的知识融合。教师的角色从知识传授者转变为讨论引导者,适时提出启发性问题,推动讨论深入;理论提升环节实现了从感性认识到理性认识的飞跃。在充分讨论的基础上,教师结合案例系统讲解相关理论,学生的接受度和理解度明显提高。通过案例与理论的对照分析,学生不仅知其然,更知其所以然;反思总结环节促进了知识的内化和能力的提升。学生撰写的案例分析报告不再是简单的观点罗列,而是有理有据的深度分析。通过同伴互评和教师点评,学生的分析能力和写作能力都得到锻炼。

五、结论与展望

新质生产力视阈下的《发展经济学》案例库建设,是贯彻落实习近平总书记关于教育和新质生产力重要论述的具体实践。通过构建"四维一体"的建设理念、"三位一体"的培养目标和规范化的实施路径,初步形成了具有中国特色的发展经济学案例教学体系。教学实践表明,这一创新举措不仅提升了教学质量,更重要的是培养了学生的创新精神、实践能力和家国情怀。

展望未来,案例库建设将在以下方面持续深化:一是拓展案例来源,加强与企业、政府部门的合作,获取更多一手资料;二是深化理论研究,进一步探索新质生产力理论在案例教学中的应用;三是推进协同共建,联合其他高校共同开发和共享案例资源;四是加强国际传播,向世界讲好中国发展故事,贡献中国智慧和中国方案。

新时代呼唤新作为,新理论指导新实践。我们将继续深化《发展经济学》教学改革,不断完善案例库建设,为培养担当民族复兴大任的时代新人、为加快形成新质生产力、为推动高质量发展作出应有贡献。

参考文献

[1] 习近平.扎实推动教育强国建设[J].职业,2023,(19):4-7.

[2] 宋利芳.新时代中国发展经济学学科的建设与发展探析[J].教学与研究,2021,(01):36-48.

[3] 彭刚.70 年来发展经济学在中国的引介、传播与发展[J].区域经济评论,2019,(05):51-56.

[4] 季正聚,王潇锐.新质生产力是马克思主义生产力理论的重要创新[J].中国党政干部论坛,2024,(04):17-22.

[5] 刘贵军.新质生产力是符合新发展理念的先进生产力质态[J].新湘评论,2024,(06):8-9.

[6] 魏崇辉.新质生产力的基本意涵、历史演进与实践路径[J].理论与改革,2023,(06):25-38.

[7] 李政,廖晓东.发展“ 历史 “三重”逻辑[J].政治经济学评论,2023,14(06):146-159.

[8] 郑士鹏.当代中国青年社会责任感及其培养研究[D].北京交通大学,2014.

[9] 郑金洲.案例教学:教师专业发展的新途径[J].教育理论与实践,2002,(07):36-41.

[10] 艾楚君.习近平青年社会责任感培养思想研究[J].长沙理工大学学报(社会科学版),2017,32(02):41-46.

[11] 胡德宝,王思源.课程思政案例教学融入专业基础课的路径研究— —以西方经济学为例[J].高教学刊,2024,10(27):175-178.

[12] 高德毅,宗爱东.从思政课程到课程思政:从战略高度构建高校思想政治教育课程体系[J].中国高等教育,2017,(01):43-46.

[13] 郁芳.多元化评价模式在教师教育课程中的研究[J].课程教育研究,2015,(28):49-50.基金项目: 广西研究生教育创新计划项目。JGY2024139,新质生产力视阀下的《发展经济学》 案例库创新建设。

作者简介:蒋满霖 ( 1974—) ,男,江西九江人,教授,博士,系主任,研究方向: 金融制度与金融风险、互联网金融。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)