利用信息技术融合的高中物理电磁学难点突破路径探索

廖基远

福建省顺昌县第二中学 福建省 南平市 353200

现阶段信息技术在电磁学教学中的应用多局限于演示和辅助讲解,缺乏与学科核心内容的深度融合,难以真正促进学生的理解和知识迁移,因此 应紧跟信息化教学改革的步伐,更新教学理念,积极深入研究信息技术与电磁学教学的融合方式,利用多样化的数字化教学手段,实现教学内容与技术手段的有机结合,这样不仅能有效提高电磁学教学的质量,还能进一步物理课堂向智能化方向发展。

一、课前预习

普通高中物理新课程标准明确指出学校与教师需大力推广实施“先学后教”的教学模式,并要求在课堂中高效运用这一模式。而“先学后教”这一教学理念的核心在于利用课前自主学习,引导学生主动探索知识,从而提升他们的独立思考能力和实践能力,在电磁学教学中,教师充分贯彻新课标理念。

例如,教学开始前,教师应为学生创造良好的预习环境,并布置有针对性的学习任务,引导学生带着问题进行课前探索,使其逐步形成对电磁学概念的理解应用能力,继而促进学生核心素养的全面发展。等到具体实施中,教师再利用现代信息技术手段,在互联网上收集相关的资源,为学生提供生动直观的学习素材,如,教师可以将电磁学相关的知识点整理成微课内容,包括磁场和磁极的概念及磁极之间相互作用规律的阐述,同时微课还可以对磁场方向进行说明,并与电场进行比较,使学生在直观理解的基础上建立系统知识框架。接着,教师还可以结合生活实例让学生直观验证磁场的存在,从而降低学习难度,充分激发学生的学习兴趣,让其分解电磁学中相对复杂的知识点并在自主学习中养成主动思考解决问题的能力。

二、数字化呈现

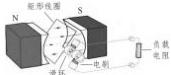

高中电磁学教学中,教师要积极利用信息技术将抽象的理论知识以直观形象的方式呈现给学生,从而提升学生的学习效率。首先,教师应利用三维建模技术,将电场和磁场的分布及其相互关系以可视化模型展示,让学生清楚观察电场线和磁场线的形态,理解电荷之间和磁体之间的相互作用。同时,相比传统二维图示,三维建模技术呈现方式更加生动,可便于学生从空间角度把握电磁学概念。其次,教师应引入虚拟现实技术,为电磁学教学提供全新的体验方式,令其在虚拟环境中观察电场和磁场及电荷运动的动态变化,更直观地理解抽象现象,同时这一方式还可以增加课堂互动性,继而有效激发学生的学习兴趣,提高他们主动探索电磁学原理的积极性。最后,教师应运用多媒体技术,将电磁学知识与现实应用相结合。比如说,教师可以展示电磁感应在发电厂中的应用,或者电磁感应发动机的工作原理等(如图1 所示),帮助学生理解电磁学在实际工程中的关键作用,这样不仅能使理论知识更具实际意义,还进一步加深了学生对知识的理解记忆。

图1 电磁感应发动机原理

三、合作实验在以教师与学生合作开展实验为核心的教学模式中,学生作为学习主体,其主动性能够被充分体现。教师的角色不仅仅是知识的传授者,更是引导者和促进者,应鼓励学生在课前进行自主预习,掌握实验相关的基础知识,并在实验操作过程中通过自主探究和合作交流来不断深化理解。

当学生在实验中遇到问题时,教师应及时提供指导帮助,确保学生能够顺利完成实验任务,并且为了让学生更好地掌握实验内容,其还需要合理安排时间,引导学生充分准备实验步骤与原理。另外,教师还应利用校园在线物理学习平台或其他网络资源,提前向学生明确实验目标和学习要求,引导学生在课前了解相关知识。例如在“电磁感应产生条件”的实验教学中,教师应要求学生利用网络或在线学习平台学习电磁感应的生成条件和其发展过程,掌握实验原理和操作方法,同时在课堂上教师还应借助仿真软件和数字化工具,直观呈现实验情境,让学生在模拟实验环境中观察实验现象和讨论实验方法,并分析实验结果。如此学生不仅能充分理解电磁感应的基本原理,还能在实际操作中提高自身分析解决问题的能力,从而将理论知识与实践操作紧密结合。

四、研究性学习

研究性学习是一种以学生为主体、教师为指导的学习方式,学生可以在教师的引导下自主选择自己感兴趣的研究课题,围绕课题确定实验方法和查找相关资料,并通过深入的探究实践来逐步形成最优的实验方案。故在实验开展过程中,学生需主动观察实验现象,记录实验数据,并通过小组讨论和交流分析,总结归纳出实验结论。在整个过程中,教师则应密切关注学生的学习进度,并针对实验设计和操作方法及结果分析给予必要的指导帮助,确保学生能够顺利完成研究任务。等研究性学习完成后,教师还应对学生的研究成果进行积极评价,鼓励学生展示分享自己的实验过程与结论,进一步帮助学生巩固所学知识,培养他们的语言表达能力。

以“传感器”为例,教师可事先设计多个研究性课题方向,比如调查生活中传感器的应用场景(如声控开关和光控开关等),并分析其工作原理和实际价值,同时还可以要求学生尝试利用传感器自主制作简易自动控制装置,不仅能有效激发学生的学习兴趣,使他们主动利用网络和图书馆等多种渠道查阅资料,还能使其深入理解传感器的基本原理和应用背景。在掌握一定理论基础后,教师还应引导学生选择其中一种传感器进行深入研究,明确研究方法,制定详细实验方案,并开展系统实验,最终获得可靠的实验结论。课程尾声,教师还应指导学生将实验结论应用到实际生活或更复杂的设计中,目的是为使学生灵活掌握理论知识技能、实现知识的迁移应用,真正实现对电磁学知识的延伸与拓展。

结语

信息技术的应用是教育现代化发展的必然趋势,是推动高中物理教学改革的关键动力。故在后期教学实践中,教师若想突破电磁学学习的瓶颈,促进学生核心素养的发展,就应积极利用课前预习环节,引导学生使用多媒体资源和虚拟仿真软件自主建构知识框架,充分借助数字化呈现,将复杂电磁现象以动态可视化的方式展示,帮助学生形成直观认知,并进一步利用合作实验,开展小组合作探究,提高学生的实验操作能力和团队协作意识,最后紧密结合研究性学习,引导学生利用网络平台与信息工具开展课题探究。

参考文献:

[1]孙琦.高中物理情境化教学与信息技术整合的路径探索[J].数理天地(高中版),2025(10).

[2]龚海聪.优化与创新:高中物理实验教学的策略探索[J].2024(12):208-210.

[3]黄晓标,黎小鹿,刘骁.高中物理教学赋能科学教育的深度探索[J].物理教学, 2024,46(12):30-33.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)