设计学习:做有趣的发现者

陆佳玲

无锡市东北塘实验小学

《父亲、树林和鸟》是部编版三年级上册第七单元的一篇精读课文。这个单元的人文主题为“人与自然”,阅读要素是“感受课文生动的语言,积累喜欢的语句”。课文的题目很有画面感,父亲、树林、鸟三个词语并列,且有着丰富的内涵,父亲深爱着树林和鸟,三者构成人与自然的和谐意味;文中的“我”是一个叙事者、旁观者,也是一个陪衬者。有“我”,更衬托了父亲知鸟、懂鸟、爱鸟。其言行也深深影响了牛汉,让其写下了许多与自然相关的文章。本文的语言也颇有特色,尤其是两个修饰词连用的形式,表达了更为丰富的感受。在新课标、新教材、新课堂的实施过程中,两位教师不同的教学设计引发笔者的思考。

一、【片段概述】

课堂伊始,一老师这样开场:“孩子们,一起来欣赏一段小视频。”(时长36 秒,视频中出现了蝴蝶、鲜花、鸟、森林、溪水、阳光,辅以舒缓的音乐)老师问:孩子们,有什么感受?师感叹:是呀,大自然多么美妙、神奇!这堂课,就让我们跟随文中的父亲,走进大自然,去寻觅鸟的踪迹。(屏幕显示学习主题:亲近自然 寻觅鸟的踪迹)

另一位老师则创设了这样的情境:小朋友们,在这个丹桂飘香,层林浸染的金秋时节,我们学校要组建“红领巾记者团”,开展“课本里的大自然”小记者采访活动。想参加吗?看今天的活动主题,一起读——“探秘大自然,寻访爱鸟人”。

二、【比照分析】

情境设计——贴着文本走

《父亲、森林和鸟》这篇回忆性散文讲述了两件事情,自带丰富的学习情境。一是一个春天的黎明,父亲带我去看鸟;二是过了几天,父亲告诉我黎明时的鸟,容易被打中。文中“我”的茫然不知与父亲对鸟的洞若观火形成了鲜明的对比。两位教师在一开始均依托本单元的人文主题创设了学习情境。两位教师创设的情境都建立起了语文学习、自然现象和学生经验之间的关联。“学习内容—情境话题—学习者”三者之间紧密关联。但两相对比之后,更感第一位教师的独具匠心。

这种匠心突出体现在情境的设计是贴着文本的。一段小视频很好地为孩子们进入文本阅读奠定了基石,也创设了自在舒适的心理环境。当孩子们畅聊看了视频的感受时,有的说,大自然好美啊!有的说,可爱的小鸟,绿油油的树林,叮咚的溪水,这就是动植物的天堂呀!还有的说,蝴蝶在花丛中跳舞,它们是花的精灵,风在吹,树叶在鼓掌,好像在欢迎我们。教师趁热打铁,读课题,发现课题中的语言密码,孩子们趣味盎然,迫不及待地想读课文,了解内容。

而第二位教师设计的情境,孩子们首先要进行角色的转化,让自己成为一名小记者,其次孩子们要以小记者的身份读课文,寻找爱鸟人父亲。笔者认为,角色的转化对于三年级学生而言是个难点。情境设计应该让儿童贴着文本走,贴近儿童,促进儿童更好地理解和吸收文本内容。

三、【片段概述】

检查孩子们初读情况时,一位老师这样设计:

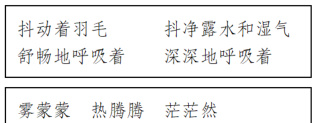

1. 第一组,谁来读?屏幕出示:

幽深的树林 雾蒙蒙的树林

课文中是这样写的,屏幕出示:

父亲突然站定,朝幽深的雾蒙蒙的树林,上上下下地望了又望,用鼻子闻了又闻。

孩子们,有什么发现?

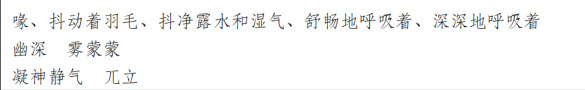

两个修饰的词语连用,给你什么样的感受?像这样的表达,文中还有吗?相机出示:我茫茫然地望着凝神静气的像树一般兀立的父亲。

我只闻到浓浓的苦苦的草木气息,没有闻到什么鸟的气味。

加点的词语又给了你怎样的感受?

2. 屏幕出示第二、第三组短语:

你又有什么发现?

另一位教师是这样展开教学的:

屏幕出示三组词:

孩子们,读一读,看看你有什么发现?

四、【比照分析】

词串设计——贴着言语品

第一位教师在读准、读懂词语的基础上让孩子们去发现语言表达上的一些特点,如两个修饰词连用,动词的连用,叠词的使用。且不止步于此,结合语境让孩子们谈感受:有孩子认为幽深、雾蒙蒙连用这两个词语来形容树林,让人感觉神秘而宁静;有孩子觉得雾气使得视线变得模模糊糊;还有的孩子感到树林的寂静、雾气的缭绕,似乎让人感受到空气的温润和清新,似乎还听到了树叶的沙沙声。“凝神静气的像树一般兀立的父亲”孩子们紧扣“凝神静气”“兀立”两个词,谈自己的体会:父亲的全神贯注,屏息凝神让人印象深刻;父亲此刻专注而投入,他仿佛已经成为了一棵树,与整个树林融为一体;还有孩子则感受到父亲对自然的尊重,他在用整个心灵倾听自然界的话语……“抖动”“抖净”“呼吸”等动词的连用,让我们似乎看到了鸟的模样;第三组都是叠词,读起来朗朗上口。

这样的词串设计,引导孩子们在读中发现,在读中细细品味,用心感受课文生动的语言,再读回味其表达的奇妙。另一位教师在词语的设计上则简单了许多,读准、读通、理解字词后谈发现,第一组词都是写鸟,第二组词用来形容森林的,第三组词写的是父亲。笔者认为“语言运用”是核心素养内涵之一,词串设计我们不能仅仅着眼于读准、读懂,还要引导孩子们贴着语言体察涵泳,沉潜其中,反复玩味和推敲,以获得其中之味。

五、【片段概述】

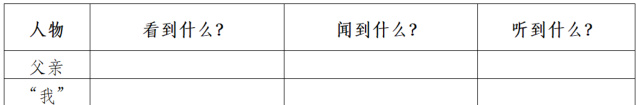

第一位教师在孩子们研读时设计了“关注细节,寻觅踪迹”的学习任务:孩子们,让我们继续跟随父亲的脚步,走进那个春天的黎明。屏幕出示学习任务:“默读 2-19 自然段,找一找描写父亲动作、语言的句子。父亲发现鸟的踪迹了吗?‘我’呢?”试着完成这份探究单。

第二位教师则设计了“探秘树林,了解爱鸟人”的学习任务:优秀的记者不能只有结论,还需要摆出依据,小记者们,你们从哪里看出父亲是爱鸟人的呢?默读课文,画出相关线索,小组交流交流。

六、【比照分析】

任务设计——贴着儿童想

第一位教师的情境设计是“亲近自然 寻觅鸟的踪迹”,研读时设计的学习任务“关注细节,寻觅踪迹”与情境一致。这一任务指向的是“文学阅读与创意表达”,旨在引导学生在听说读写思等语文实践活动中,通过联想想象,感受文学语言和形象的独特魅力,获得个性化的审美体验。探究单的设计更好地帮助孩子们完成“父亲、‘我’发现鸟的踪迹了吗?”这一学习任务。表格方式的呈现,方便学生在此支架的帮助下回读文本,寻找关键信息,更能让学生感受到“我”与父亲的表现形成了鲜明的对比。在此基础上,再深入一步引导学生探究父亲这一人物形象,学生的表达丰富而多元:父亲对鸟的习性十分了解,父亲很善于观察,父亲深爱树林和鸟,父亲尊重自然、热爱自然……

而第二位教师的任务驱动是结果已经揭晓—父亲是爱鸟人,孩子只需从文中找出依据。这样的设计限制了孩子的思维,束缚了孩子的头脑。苏霍姆林斯基曾经说过:“儿童就其天性来讲,是富有探索精神的探索者,是世界的发现者。”

第一位教师的任务设计则充分体现了这一点,能够贴着儿童来想,发现之旅充满了情趣,有效地促进了学生的语文学习。

新课标背景下课堂教学重心最明显的转变是从教师的教走向学生的学,实现从学生中心到以学习为中心。学习中心课堂,是指以学生学习活动作为整个课堂教学过程的中心或本体的课堂。这样的课堂强调学生是知识的主动建构者,关注学生学什么,怎么学,在什么样的情况下学等。在以“学习中心”的课堂中,提出了“学习活动设计先于教学过程设计”,将学生的学习活动与教师的教学过程区别开来,更好地体现学生立场,“教为学服务”的理念可以在实践层面真正落地。第一位教师不论是“情境设计”“词串设计”还是“任务设计”,为推动有效学习、转变学习方式提供了可行路径。

学习设计本无所谓对错,课堂也并不完美。但不同的设计背后折射的是课程理念,是学生观的呈现。笔者认为,我们在设计学习时,就当贴着文本走,挖掘文本内涵;贴着语言品,推敲词句,品味表达;贴着儿童想,让儿童站在课堂的中央,促进儿童思维的跃升,让他们成为语文学习有意思的发现者。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)