京津冀一体化发展中河北省高等教育的对策

刘颖

保定职业技术学院 河北 保定 071000

一、前言

21 世纪是知识经济时代,其特征之一是社会经济与高等教育之间的联系日益紧密。近年来,京津冀一体化发展取得了显著成效,经济总量连跨6 个万亿元台阶,2024 年区域生产总值达到11.5 万亿元,是2013 年的2.1倍。强大的经济后盾为三地高等教育协同发展提供了坚实的经济基础。随着一体化发展的实质推进,省近年来不断调整产业结构,社会经济发展态势迅猛,发展水平显著提高,吸纳高素质人才的能力更强。

二、京津冀一体化背景下高等教育的现状

(一)京津冀一体化背景下省高等教育的优

1. 省面积广阔,生源充足,经济发展迅猛,对优质高等教育资源需求强烈

京津冀地区包括北京、天津和,总面积 21.6 万平方公里,2024 年京津冀地区的常住人口为 1.097 亿人,占全国总人口的为 7.83%。省位于华北平原冲击带,地处黄河中下游,历来有“京畿重地”之说。省的面积是北京的 11.4 倍,天津的 11.7 倍;人口是北京的 4.4 倍,天津的 7.3 倍。交通便利,处于环渤海区核心带,是进入京津的必经之地。

2024 年底省常住人口 7378 万人,人口众多为高等教育发展提供了充足的生源。2021-2025 年省参加高考的考生数为 44.13 万、52.74 万、61.54 万、67.4 万、64 万,高职单招等减少了实际参与统考的人数。省接受高等教育人口总数呈稳步增长趋势,这为省高等教育的规模扩张提供了充足的生源。

从 2019 至 2024 年省 GDP 分别是 3.5 万亿元、3.68 万亿元、4.12 万亿元、4.32 万亿元、4.57 万亿元、4.75万亿元,2024 年省在全国排名 13,GDP 增速为 5.40%,人均 GDP 为 6.44 万元,人均 GDP 增速为 5.70%,GDP 总量保持稳中有升,强大的经济后盾为高等教育协同发展提供了坚实的经济基础。伴随着协同发展的推进,省对优质高等教育资源需求强烈。

2. 京津冀区域丰厚的合作积淀

(1) 京津冀一体化上升为重大国家战略前,高等教育领域的合作积淀

2000 年省颁布《面向 21 世纪教育行动振兴计划》。2000 年启动,2002 年一期工程建设完工投入使用的廊坊高等教育工程成功引进了部分北京优质高等教育资源。

以廊坊高等教育工程规划为新千年之后京津冀高等教育合作的新起点,2005 年6 月京津冀区域政府相关部门在实现区域内人才资源共享、人才优势互补、人才政策互认互惠,共同提高人力资源开发利用的综合实力和区域竞争力方面共同协商签订了《京津冀人才开发一体化合作协议书》。

2013 年5 月20 月和22 日,京冀与津冀分别签署了一系列合作框架协议,决定建立长期的交往和会商机制,成立由双方常务副省长(副市长)任领导小组组长的京冀和津冀省市合作领导小组,强力推进合作取得实质性进展。

(2) 京津冀一体化上升为重大国家战略后,高等教育领域协同发展的成果

2014 年京津冀一体化上升至重大国家战略,2015 年 4 月 30 日《京津冀协同发展规划纲要》发布,纲要指出,推动京津冀协同发展是一个重大国家战略,核心是有序疏解北京非首都功能,要在京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破。这意味着,京津冀协同发展的顶层设计基本完成,推动实施这一战略的总体方针已经明确。

继京津冀协同发展规划纲要出台后,区域内众多高等教育联盟成立。如 2015 年北京工业大学、天津工业大学、工业大学签约合作共同成立的京津冀协同创新联盟,联盟各成员单位主要将在学科群建设、优质师资共享、学生跨校交流与培养、教改研究与教材建设、产学研合作等方面加强合作。

2017 年2 月于廊坊京津冀三地教育主管部门召开了教育协同发展工作推进会,在总结交流三年来三地教育领域协同发展工作基础上,研究提出了进一步推动区域教育领域协同发展工作新举措,指明了教育领域合作的新方向,并发布了《“十三五”时期京津冀教育协同发展专项工作计划》和《京津冀教育对口帮扶项目计

划》。

《京津冀教育协同发展行动计划(2023 年—2025 年)》是北京市教委、天津市教委、省教育厅于 2023年10 月8 日共同签署的区域教育协作规划,旨在通过资源共享、师资交流、合作办学等方式推动三地基础教育、高等教育与职业教育协同发展,实施周期为三年。

2025 年1 月中共中央、国务院为深入贯彻党的二十大关于加快建设教育强国的战略部署,印发了《教育强国建设规划纲要(2024—2035 年)》,加快建设中国特色社会主义教育强国。

(二)京津冀一体化背景下省高等教育

1. 省优质教师资源短缺

2023 年全国平均每所高校拥有的专任教师数为735 人,为771 人,北京为 839 人,天津为617 人,略高于全国平均数。2023 年,就生师比而言,北京、天津、的生师比分别为 15.98、18.04、17.49,北京市高等教育生师比明显低于津冀两地,略胜于天津,略低于全国的 17.98。2023 年正高职称专任教师数所占比以10.87% 低于北京的29.17%、天津的 14.89%,不难发现省优质教师资源短缺。

. 省高校科研发展水平较低

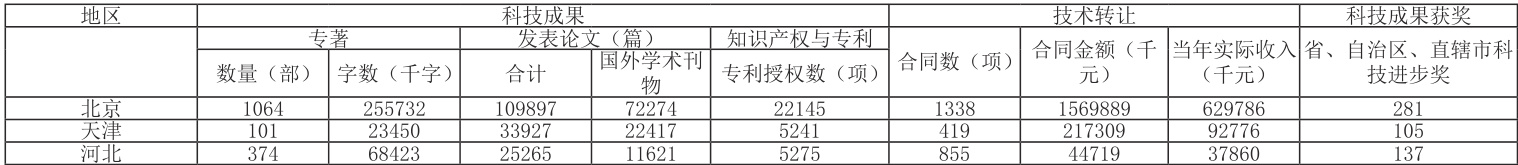

由表 1-1、1-2 可知:2023 年从高等院校研发经费来看 年支出中北京是天津的 8.4 倍 , 的 13.4 倍,天津是的 1.6 倍。从高等院校建 院校研发人员总数相当,北京则远高于津冀,甚至多于津冀两地高校研 天津的 3.2 倍,的 4.3 倍,天津是的 1.3 倍。研发成果应用 津是的 1.6 倍。技术转让合同金额北京是天津的 7.2 倍,的 35 不难发现京津冀三地高校的科研发展现状,北京稳居榜首,天津其次, 京津两市相比科 研发展水平相对较低且差距较大。

表1-1 京津冀高等院校科研情况(2023)

表 1-2 京津冀高等院校科研情况(2023)

(数据来源:教育部2023 年高等学校科技统计资料汇编)

3. 省高等教育经费投入力度不足

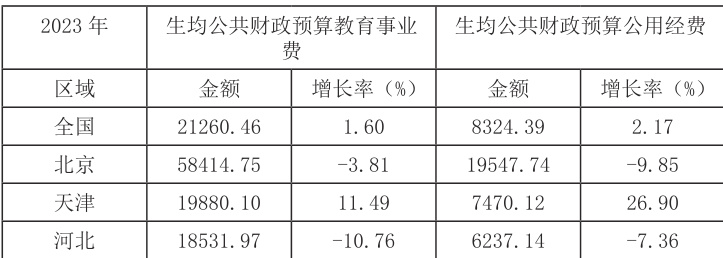

表2-1 京津冀地区普通高等教育生均经费情况(元)

(数据来源:教育部、国家统计局、财政部关于2023 年全国教育经费执行情况统计公告)2023 年北京、天津、高等教育在校生人数 644532、596569、1839836。省在校生规模虽处于京津冀三地之首,但生均公共财政教育事业费和公用经费投入力度却一度位于三地末位 , 且低于全国平均水平,影响了省高等教育的发展。

(三)京津冀一体化背景下省高等教育的机遇

1. 京津冀一体化,为省高等教育发展提供了良好的机遇

北京人口过多,有大城市病,城市发展空间受限,可以依靠来缓解北京非首都功能,实行高校部分或整体搬迁至省,不仅可以缓解北京城市发展的压力,同时也可以加速高等教育的发展,增强北京优质高等教育资源的辐射和扩散。交通一体化于出行方式的选择上为三地协同发展提供了更为便捷的路径,为推动京津冀高等教育协同发展提供了基本保障。科技成果转化是产业升级转移的基本支撑,且科技成果转化战略目标实现的前提是充足的高素质人才,这势必会带动高等教育发展。

2016 年 2 月 3 日,最高人民法院印发《关于为京津冀协同发展提供司法服务和保障的意见》。该《意见》充分认识京津冀协同发展战略的重大意义,准确把握司法服务和保障的基本要求,为京津冀协同发展提供优质高效的司法服务和保障。

2. 雄安新区,为省高等教育发展奠定了坚实基础

2017 年4 月1 日,中共中央国务院印发通知,决定在设立雄安新区,这是京津冀协同发展实质推进过程中的一大战略成果,为区域高等教育协同发展的实质推进提供了现实基础。雄安新区的设立,为京津优质人力资本辐射带动省高等教育发展提供了良好的机遇。

(四)京津冀一体化背景下省高等教育的挑战

1. 京津两市对于省优质人力资本的“虹吸”影响深远

京津冀三地虽出台了一系列吸引人才的优厚政策,但京津冀人才引力场强度存在梯度落差。京津凭借经济、教育、公共服务等优势,产生强大的“虹吸效应”,而人才吸引竞争力明显不足,人才大量流向京津。2. 京津冀区域行政壁垒严重

过去的城市化发展中以行政方式为主进行资源配置,京津冀区域内两市一省分属于不同的行政区划,在城市化发展进程中形成了坚深的行政壁垒观念,这在很大程度上导致了区域内优质高等教育资源相对封闭,形成了高等教育“发展极”,加大了区域内高等教育协同发展的难度。

三、京津冀一体化背景下省高等教育的对策(一)创新跨区域教育资源共享体制机制

其一,以技术赋能打破空间壁垒,加大对京津冀教育信息化的投入,建立京津冀教育资源公共服务平台,开发和共享优质网络教育资源,深化区域 内师资队伍、 学科建设、成果转化等方面合作,推行跨校选课、学分互认等方式,实现京津冀区域内优质高等教育资源的相互利用。其二,优化区域教育资源均衡配置规划,对教育资源薄弱地区给予政策倾斜,吸引优质教育资源流入,缩小资源差距,促进教育公平。

(二)促进人才跨区流动,建立京津冀人才共享机制

为应对京津人才“虹吸效应”,需要建立京津冀人才共享机制,借助构建人才合作联盟、开展联合项目攻

关等形式,促进人才资源的深度对接与协作,推动区域内人才的自由流动与合理配置。同时,人才外流明显的

地区要提高人才待遇,通过优化政策和提高服务水平吸引人才。此外,利用雄安新区的政策优势和发展机遇,

打造京津冀高端人才的流动通道,使雄安新区成为承接京津人才入冀的试验田,带动整体人才吸引力提升。(三)借助京津优质高等教育资源,提升省高校科研成果转化率

省高等教育可借助京津优质高等教育资源,利用京津国家重点实验室、产学研创新基地等优质资源,围绕本省产业发展需求,鼓励优势企业联合京津企业、行业协会、高等教育机构、科研院所共建区域知识产权协作网、知识产权专家库和专利信息平台,交叉许可和共享知识产权,提升省高校科研成果转化率,提升区域高等教育知识产权的整体竞争力。

(四)逐步打破阻碍高等教育发展的行政壁垒

京津冀一体化首先是处理好行政区之间的关系。区域发展需要在一盘棋中考虑,意味着区域内各行政主体,必须打破“一亩三分地”的思维定式,抱成团朝着顶层设计的目标一起做,树立起合作共赢的“共同体”概念。其次是处理好政府和市场的关系。在中央提出的协同发展战略中,政府引导是大前提。需要制定改革政策,打破行政区域的壁垒,通过市场化资源的再配置,弱化行政干预,把精力更多放在尊重市场规律、尊重城市发展规律上来。第三是处理好竞争和互补的关系。区域竞争是正常的,但如果忽视自身条件,盲目追求优质资源,会加剧同构竞争,浪费优势互补的机会。第四是处理好中央和地方的关系。打破区域行政壁垒,需要中央统一协调。地方则要打破“一亩三分地”的思维定式,着力落实好中央规划和政策,促进协同发展。

(五)加大省高等教育经费投入力度

成立专门的高等教育经费保障机构,主要负责统筹中央、省级高等教育专项资金的使用,制定相应规划统筹确定省级及以下资金分担比例和落实办法,促进区域内高等教育经费投入形成“一元 ( 生均经费 ) 保障、多元投入”的稳定增长机制。鼓励高校通过制定相应举措,面向社会筹措高等教育发展经费,吸纳优质行业企业的高等教育资金支持和经费投入,改变单一的高等教育经费投入模式。

参考文献:

[1] 省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要[N]. 日报,2016-4-18(1).

[2] 曹雪宏 . 京津冀协同发展背景下省高等教育发展对策研究 [ 科技大学硕士学位论文 ][J]. :科技大学 ,2017.

[3] 进一步优化京津冀协同发展的体制机制来源[N]. 经济日报,2025-4-4.

作者简介:刘颖(1982.5-),女,汉族,安国人,本科,讲师,研究方向:国际经贸。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)