人工智能在解决盲障人士出行问题上的应用研究

姚嘉悦 曹梦倩 张可晗 章莉莎

上海立信会计金融学院

引言

数字技术发展推动城市变革,盲障人士工作渐趋多元,然而出行与信息交流障碍仍制约其融入社会。盲障人士的生活离不开智能化技术的支持,而智能化技术也会通过盲障人士的感知反馈来实现技术系统的更新和提升。那么是什么引起了盲障人士出行问题的呢?如何让盲杖和盲道智能化呢?基于该问题,本文在经过深入分析和细致研究后,结合国内外案例,创新地提出了可施行的方案,将人工智能技术运用到盲杖与盲道应用中。

1 研究背景与社会背景

1.1 研究背景

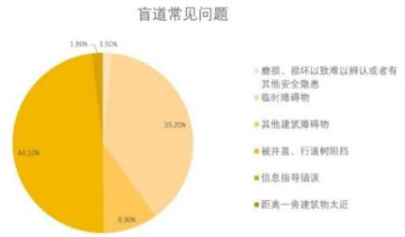

现如今,由于城市的多元化和加速发展,人们容易忽视对于盲障人士的关心。我国 55% 的盲人出行时无法辨清方向, 34% 的盲人担心出行受伤。甚至,我国盲障人士出行面临诸多障碍——我国导盲犬的数量之少,被阻挡的盲道,功能不完善的盲杖等等(如图 1)。因此,国务院也非常重视这一问题,提出了《无障碍环境建设条例》,《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等一系列政策措施,以帮助解决盲障人士的出行问题。但是,由于我国现在技术的有限性,很多研究都没有注意到运用 人工智能来解决这一问题。因此,本文就以盲杖与盲道的智能化应用为例来解决盲障人士出行的问题。

图1 盲道常见问题(数据来源:国家数据网站)

1.2 社会背景

交通系统不完善。公交车、地铁等缺乏语音报站、盲文标识等辅助工具。无障碍出租车数量有限,难以满足需求;信息获取困难,许多信息未提供盲文或语音版本,如地图、交通信息等。辅助技术如导航应用未能充分满足盲障人士需求;社会认知与态度,社会对盲障人士需求了解不够,缺乏主动帮助意识。部分人对盲障人士存在偏见,影响其社会参与。政策与法律执行。虽有相关法律法规,但执行力度不足,无障碍环境建设推进缓慢。对无障碍设施的监管和维护不力,导致设施无法正常使用。经济因素:盲障人士收入较低,难以负担辅助设备或出行服务。无障碍设施和服务在城乡、地区间分布不均。

2 我国现阶段解决盲障人士出行的措施和现状

2.1 我国现阶段解决盲障人士出行的措施

2.1.1 政策法规保障

为保障盲障人士等弱势群体的出行权益,我国构建了较为完善的政策法规体系。2023 年 9 月 1 日正式施行的《中华人民共和国无障碍环境建设法》,全面且细致地规范了盲道等无障碍设施的建设、维护和管理标准 。此外,《残疾人保障法》和《无障碍环境建设条例》等法律法规,也从不同层面为盲障人士出行权益提供了保障,推动了无障碍环境建设的规范化与制度化发展。

2.1.2 基础设施建设

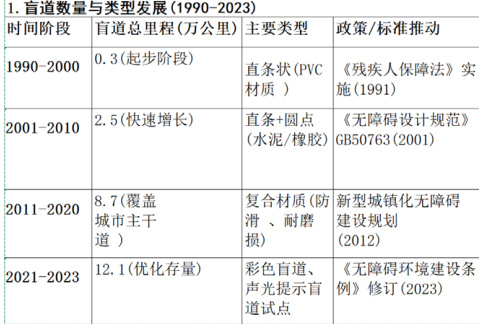

盲道是盲障人士出行重要引导标识。近年来,如图片 2 所示,各地加大盲道铺设力度,城市主要道路人行道基本按规划设置盲道。盲道由条形引导砖和圆点提示砖构成,前者引导盲人前行,后者提示关键信息。同时,公共交通系统无障碍设施持续完善。如广州地铁,每站均设2 个以上无障碍电梯、1 个无障碍坡道、1 个第三卫生间、12 个盲文站牌,还有无障碍检票专用通道,列车车厢内配备无障碍轮椅位;部分城市公交车配备低地板或可升降踏板,方便盲障人士上下车,车内设有专门扶手和语音报站系统,为盲障人士出行提供便利。

图片2 盲道数量与类型发展(数据来源:中国残疾人联合会官网、住房和城乡建设部官网)

2.1.3 技术创新辅助

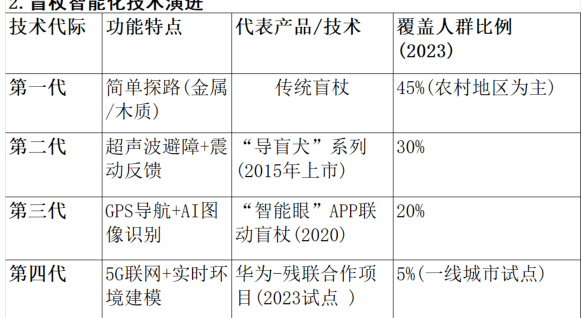

随着科技发展,智能导盲技术为盲障人士出行开辟新路径(如图片 3)。温州医科大学附属眼视光医院科研团队研发出智能导盲杖、导盲眼镜和导盲背包等智能导盲设备。这些设备功能强大,智能导盲杖支持室外路径规划及语音交互,用户说出目的地,手杖能规划最优路径,通过振动和语音提示方向,还能在 1.5米内监测障碍物类型并语音预警。室内导航依赖预置建模地图,可用于商场、高铁站等复杂场景。此外,该系列设备还能识别衣物颜色、品类、书籍文字,念出药盒有效期、识别超市价签,提升了盲障人士出行和生活能力。

2.盲杖智能化技术演进

图片3 盲杖智能化技术演进(数据来源:中国残疾人辅助器具中心、工业和信息化部(工信部)、商业财经数据库)

2.1.4 社会服务支持

志愿者服务对帮助盲障人士出行意义重大。各地积极组织志愿者,在交通枢纽、商场、医院等公共场所,主动为盲障人士提供引导服务。例如在火车站,志愿者会协助盲障人士购票、进站、候车和上车,保障他们旅途安全顺畅。同时,为提升盲障人士出行能力,一些机构开展盲杖使用和出行安全培训课程。经系统培训,盲障人士能更好掌握盲杖使用技巧,熟悉交通规则与出行注意事项,增强独自出行的信心和能力。

2.2 解决盲障人士出行的现状案例分析

2.2.1 成都地铁“爱心预约”服务

成都地铁推出的“爱心预约”乘车服务,为盲障人士等特殊乘客提供了个性化、人性化的出行帮助。特殊乘客及亲友可通过拨打电话、微信小程序等多种便捷方式提前预约,车站工作人员会提前在约定地点等候,为乘客提供进出站、候(乘)车等无缝衔接的无障碍接力式服务。仅在 2024 年,成都地铁就已受理无障碍预约服务近 700 件 ,这项服务有效解决了盲障人士在乘坐地铁时可能遭遇的各种困难,让他们能够更加便捷、安全地出行,显著提升了盲障人士的出行体验。

2.2.2 上海长宁区盲道贯通工程

上海长宁区新泾镇针对轨交2 号线淞虹路站外盲道存在“断点”的问题,积极探索创新治理模式,依托“多格合一”基层治理机制,与申通地铁集团签订党建联建协议 。通过建立“零号站长 + 兼职副网格长”双向任职机制,仅用一个月时间就成功贯通了 5 个出入口及无障碍电梯区域的盲道。同时,推行“多元志愿者轮值”模式,对盲道进行长效维护,确保盲道始终保持畅通,为盲障人士的出行提供了可靠的保障,有效改善了该区域盲障人士的出行环境。

2.2.3 广州无障碍设施建设成果

广州在无障碍设施建设方面取得了显著成效。2021 年,广州大力推进无障碍设施建设,新建道路、公共交通设施的无障碍设施建设率达到 100% 。在盲道铺设上,形成了较为完善的网络布局;在公共交通领域,地铁和公交车的无障碍设施配备齐全,为盲障人士的日常出行提供了坚实的硬件基础,极大地提高了广州盲障人士的生活质量和社会参与度,让他们能够更加自由、便捷地融入城市生活。

我国在解决盲障人士出行问题上已经取得了一定的成绩,但也面临着诸多挑战——盲道被占用和损坏问题严重、无障碍设施缺乏系统性和连贯性、智能导盲设备普及面临挑战。未来,需要进一步加强法律法规的执行力度,完善无障碍设施建设和管理的长效机制,加大智能导盲技术的研发和推广力度,提高公众的无障碍意识,共同为盲障人士创造更加安全、便捷、友好的出行环境,让他们能够更加自由、平等地参与社会生活,共享社会发展成果。

3 . 我国盲障人士出行面临的具体挑战和困难

3.1 传统盲杖与盲道无法交互,使用不便捷

传统盲杖主要依赖物理接触感知地面,而盲道仅通过固定的凸起纹理传递简单方向信息,二者缺乏数据连接与信息交互的技术设计。

原因在于早期盲助技术研发侧重单一工具功能实现,未形成“盲杖 - 盲道”协同的系统思维。如 [1] 指出,我国传统盲道设计多基于静态物理导向,未融入物联网等交互技术,导致盲杖无法获取盲道承载的位置、环境等附加信息,用户需同时依赖触觉判断盲道和盲杖探测障碍,操作复杂度增加。

3.2 不同环境下传统盲杖功能有限,无法确定精准环境信息

传统盲杖多依赖单一传感器(如超声波),在复杂环境中存在感知盲区。例如,在嘈杂街道难以区分障碍物类型(如栏杆、台阶),在雨雪天气传感器易受干扰。

原因是传感器技术单一且未实现多模态融合。超声波传感器对非金属障碍物识别率低,且受距离和环境噪声影响大 [4];传统盲杖缺乏视觉、听觉等多维度感知技术整合,无法像人类感官那样全面解析环境,导致信息精准度不足[5]。

3.3 传统盲道固定铺设,难以适应复杂城市环境

传统盲道为物理固定铺设,无法应对临时障碍(如施工、停车)如图 4、路面磨损或功能区域调整(如新增公交站)。

图4 机动车占盲道(图片来源:新华网)

原因在于其设计缺乏动态更新机制。传统盲道管理依赖人工巡检,响应滞后[2];城市空间多元化导致静态盲道与动态环境的适配性差,无法实时反馈环境变化 [3]。

3.4 用户之间无交流互动,缺乏远程实时帮助

传统盲杖仅为个人辅助工具,未具备社交或求助功能,盲障人士在陌生环境遇突发情况(如迷路、设备故障)时,无法快速联系他人获取帮助。

原因是技术设计未融入社交化与远程协助理念。[15] 对比国外技术时提到,我国早期盲助设备侧重独立功能,忽视了“用户 - 辅助者”的实时连接需求,缺乏物联网支持的远程定位与语音交互模块。

3.5 传统盲杖传感器灵敏度过高、按键繁琐、重量不适

传感器灵敏度过高易误判(如风吹动的塑料袋),按键多且操作逻辑复杂,重量超过用户舒适承受范围(尤其老年用户),影响使用体验。

原因在于产品设计未充分结合用户实际需求。传感器参数校准未经过大量真实场景测试,导致适应性差 [4];国内部分盲杖研发侧重技术堆砌 [10],忽视人体工学设计,未通过用户调研优化按键布局与重量分配。

4. 国外盲杖与盲道智能化的应用经验

4.1 WeWALK(土耳其)

智能盲杖集成 GPS 导航、语音助手和障碍物检测,可通过蓝牙连接手机APP,实时播报路况;支持与盲道上的 RFID 标签交互,获取位置信息 [8]。其核心优势在于实现了“盲杖 - 环境(含盲道)”的信息交互(实时交互系统)。

4.2 UltraCane(英国)

采用超声波与红外传感器融合技术,可识别障碍物高度和距离,通过不同振动频率反馈给用户,在复杂环境(如人群、低矮障碍)中表现稳定 [7]。使用低成本仿生触觉方案,国外部分设备采用轻量化材料(如碳纤维)降低重量,简化按键至1 - 2 个核心功能键,通过振动强度、频率等仿生触觉反馈信息 [7]。体现了多模态感知技术(基于AI 的多模态环境感知)。

4.3 RightHear(以色列)

通过在公共区域部署信标(Beacon),结合手机 APP 为盲障人士提供实时语音导航,覆盖室内外场景,支持动态更新环境信息(如临时关闭的通道)[6]。类似动态可编辑的“虚拟盲道”(动态可编辑盲道系统)。

导航应用结合GPS 与地图数据,支持用户共享实时路况(如障碍物位置),形成用户互助网络;同时可连接远程志愿者提供语音引导 [9]。体现了社交化协同理念(社交化协同导航网络)。

5. 我国盲杖和盲道智能化的应用与实践

5.1 盲杖与盲道的实时交互系统方案

结合触感 GPS 导航,借摄像头模块识别红绿灯与障碍物,还加入 GSM、NRF 模块、陀螺仪等传感器,实现语音触感导航、障碍物提醒、熟人识别、测心率、摔倒报警、危险呼叫、无线寻杖、夜间警示灯等功能。如王丽、张强(2018)基于 RFID 技术的智能盲道导航系统,能实时定位与路径规划;北京交通大学的智能盲道系统,结合交通信号灯和盲道传感器提供实时交通信息;美国的“SmartPavement”借感应技术检测盲人位置并导航。

5.2 基于AI 的多模态环境感知盲杖方案

触觉对视障患者来说是一种非常敏感的感知方式。将触觉信号引入盲人辅助中,可以使盲人用户更加直观地辨别地面环境,[10] 丰富盲人感知现实世界的方式,对于构建残疾人友好社会具有重要的应用价值。国内研究多运用超声波与红外传感器,像陈晓东、王伟(2020)研发的基于超声波传感器的盲道障碍物检测系统,可辅助盲人探测障碍物。国外研究注重多传感器融合,如 Kim, H. 和 Park 深入研究障碍物检测,助力视障人士全面感知环境。[11]

5.3 动态可编辑盲道系统方案

在盲道路段及周边关键位置部署各类传感器,如地磁传感器检测盲道上的通行状态,判断是否有行人或障碍物占用;压力传感器感知盲道表面压力变化,用于识别特殊情况;摄像头通过图像识别技术监测周边环境 [12],包括道路施工、交通状况等信息。由智能盲道模块组成,每个模块具备独立驱动和控制能力,基于RFID 技术,可根据控制中心指令,通过电动或液压装置实现位置移动、旋转,完成盲道布局的动态调整。

5.4 社交化协同导航网络方案

智能导盲杖利用超声波、红外线等传感器获取环境信息,经物联网技术提升智能化,[13] 遇障发语音/ 震动提示。传感器需精心布局避盲区,数据通过距离测量、障碍检测、路径规划等算法处理,计算距障距离、识别障碍、规划路径;搭建用户社区,盲障人士分享路线,避障信息,志愿者远程实时引导。

5.5 低成本仿生触觉方案

采用压电材料、柔性传感器,感知压力、振动等触觉信息;运用点阵的高低,震动等触觉变化来模拟图形图像,[14] 创造了“触觉显示器”的概念:将视觉图像的像素点映射到触觉凸点的阵列上,用凸起,震动,热电刺激等触觉方式承载信息。如Smith, J. 和Brown 为视障人士设计智能触觉铺路,关注智能路面与感应技术。

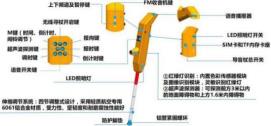

图片6 智能盲杖结构示意图(图片来源:作者李雪曼)

6 结论与建议

6.1 结论

针对解决盲障人士出行这一复杂而关键的问题,本文在经过深入分析和细致研究后,结合国内外案例,创新地提出了可施行的方案,将人工智能技术运用到盲杖与盲道应用中。

这一方案不仅紧密围绕着问题的核心,展现出了极强的针对性和可操作性,能够针对问题的症结进行精准施策,而且它而具备很高的实用价值,能够在实践中发挥显著效果。

6.2 可行性建议

(1)在不同场景(如室内、室外、复杂路况)进行系统测试,收集视障人士使用反馈。根据 测试结果和反馈意见,优化系统参数、调整传感器灵敏度、改进语音提示内容和震动模式,提高系 统的可靠性和易用性。其次,与城市交通管理部门、市政建设部门合作,在城市主要道路、公共场 所逐步部署智能盲道和智能盲杖。开展宣传活动,向视障人士和公众介绍系统功能和使用方法,提高系统的知晓度和使用率,为视障人士创造更友好的出行环境。

(2)在试点成功的基础上,逐步在城市范围内推广应用动态可编辑盲道系统,同时加强对系统的宣 传和培训,提高公众对视障人士出行需求的关注和对该系统的认识。

参考文献

[1] 张明, 李华, 王强. (2020). 基于物联网的智能盲道系统设计与实现. 计算机工程与应用 , 56(12), 234- 240.

[2] 刘伟, 陈刚, 赵敏. (2019). 盲道智能化管理系统研究. 电子技术与软件工程 , 18(5), 89- 92.

[3] 王强 , 李娜 . (2022). 盲道智能化改造中的关键技术研究 . 智能系统学报 ,17(4), 567- 572.

[4] 陈晓东, 王伟. (2020). 基于超声波传感器的盲道障碍物检测系统. 传感器与微系统 , 39(6), 78- 81.

[5] 王芳, 刘洋. (2021). 盲道智能化改造中的多传感器融合技术研究. 自动化技术与应用 , 40(8), 112- 116.

[6]Johnson, R ., & Lee, S. (2020). IoT - Based Smart Pathways for the Blind: Design and Implementation. IEEE Internet of T hings Journal, 7(8), 7890- 7898.

[7]K im, H., & Park, J. (2021). Deep Learning- Based Obstacle Detection for the Visually Impaired. IEEE T ransactions on Neural Systems and R ehabilitation Engineering, 29(4), 876- 884.

[8]Gupta, S., & K umar, R . (2020). Smart C ane Integrated with IoT for V isually Impaired People. IEEE Sensors Journal, 20(15), 8745- 8753.

[9]Z hang, L., & C hen, H. (2021). AI- Driven Navigation System for the Visually Impaired in Urban Environments. IEEE T ransactions on Human- Machine Systems, 51(3), 234- 245.

[10] 朱文霖,刘华平,王博文,孙富春的《基于视 - 触跨模态感知的智能导盲系统》

[11]K im, H., & Park, J. (2021). Deep Learning- Based Obstacle Detection for the Visually Impaired. IEEE T ransactions on Neural Systems and R ehabilitation Engineering, 29(4), 876- 884).

[12] 姚丽,武慧荣,卢俊,王睿,董冠廷,曾婉玉的《智能导盲辅助系统的设计与实现》

[13] 李冠杰,王小丹的《基于物联网的智能导盲杖系统研究》

[14] 焦阳,龚江涛,徐迎庆等的《盲人触觉交互的演进及未来趋势分析》

作者简介:

姚嘉悦(2005- 11),女,上海本科在读,研究方向:税收学。

曹梦倩(2005- 11),女,江苏本科在读,研究方向:税收学。

张可晗(2006- 3),女,上海本科在读,研究方向:税收学。

章莉莎(2006- 7),女,江西本科在读,研究方向:国际税收。

指导教师:汪利锬

基金项目:大学生创新创业训练计划,《人工智能在解决盲障人士出行问题上的应用研究——以盲杖与盲道的智能化为例》,项目编号:S202511047099

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)