夏季高温环境下自密实混凝土的配比优化

韦晓山

上海松腾混凝土制品有限公司 2025 年 6 月

引言

大体积混凝土在交通枢纽类地下工程中广泛应用,其施工质量直接关系结构安全与工期可控,高温季节对混凝土工作性能提出挑战,常见问题包括坍落度损失快、温升集中、裂缝风险高。自密实混凝土因具备优异的流动性与填充能力,适用于钢筋密集、振捣困难的地下结构,但对材料体系稳定性要求更严,高温环境下其保坍性、和易性、早期收缩等性能较为敏感。上海松江站服务中心项目地下结构体量大且底板厚度高,对混凝土抗裂性与密实性控制标准严格,施工阶段面临高温与大体积叠加影响。本研究依托该项目围绕配合比设计、原材料优化、工艺匹配等方面展开分析,提出了适用于高温施工条件的配比优化方案。

1 工程概况

上海松江站服务中心新建工程位于松江区永丰街道,北侧紧邻沪苏湖铁路松江站,属市级重大公共配套项目,建筑总面积约 18.95 万平方米,其中地下部分约 9.72 万平方米,结构形式为钢筋混凝土框架-剪力墙体系,地下两层结构服务于交通换乘和商业功能。基坑开挖深度超过 12 米,底板厚度普遍为 800 毫米,局部承台最大厚度达 3.2 米。工程处于淤泥质粘土和粉砂交互覆盖区域,地下水位埋深较浅,地下结构需达到 P8 抗渗等级,混凝土大面积连续浇筑,施工节奏紧凑。结构体系钢筋密集且构造复杂,需自密实混凝土以保证填充密实与结构一体化成型。施工期间处于七至九,外部气温高、水化热集中释放,结构内部与表面温差显著,混凝土性能需满足高温环境下的流动性、粘聚性和稳定性要求,项目技术团队围绕配合比组成、施工窗口控制和温控系统布设等方面进行了系统设计和反复验证,为优化材料性能提供了实践基础。

2 高温环境对自密实混凝土性能的影响

2.1 高温对流动性和保坍性的影响

自密实混凝土依赖自身的粘聚性与流动性完成自密实过程,其性能保持对温度极为敏感,高温环境下混凝土中自由水蒸发速度显著加快,浆体水胶比局部失衡导致流动性下降,外加剂的分散作用因高温削弱,混凝土在搅拌完成后即开始出现黏度上升与扩展度下降的现象[1]。上海松江站服务中心项目中自密实混凝土从搅拌站出机温度已接近 28℃,运输过程中气温普遍高于 35qC 。混凝土在未入模前暴露于高温空气中,其扩展度在短时间内显著下降,监测数据显示出机至入模时间不足 30 分钟,扩展度衰减已超过 30mm,工作性衰减速率高于常温条件下 50% 以上。进入结构后因流动界限收缩,混凝土在钢筋密集区表现出流动阻力上升,易产生流动中断或形成空腔。

高温还导致保坍时间大幅缩短,原本具备 0 分钟保坍性能的混凝土在夏季施工中维持时间不足40 分钟,且流动性丧失过程呈非线性加速趋势,浆体中部分微泡在高温作用下逸散,使得整体黏度波动,浆骨料分离风险上升。泵送过程中阻力波动,表现为断续性脉动输送,成型后表面出现干缩拉裂征兆,工作性丧失直接影响浇筑连续性和结构密实性。

2.2 水化热引发的裂缝风险

高温条件下混凝土内部水化反应加速,释放热量的速率和总量明显上升,大体积结构中热量在早期难以扩散至结构边缘,与外部环境形成显著的温度差值,这种温度梯度导致混凝土内外收缩速率不一致,产生的内拉应力极易超过早期混凝土的抗拉极限从而诱发裂缝[2]。松江站服务中心项目地下结构中底板厚度普遍达到 800mm 以上,混凝土在成型 72 小时内温升迅速。监测结果显示中心区域温度峰值接近0℃,而结构表面由于蒸发与外部交换作用温度显著低于核心区域,两者最大温差超过 25°C

裂缝分布受结构边界条件和厚度影响明显,转角区和结构变化处与浇筑起始段常为高应力集中区裂缝在混凝土强度尚未完全建立前形成,属于塑性收缩与温差耦合作用下的早龄期开裂。现场记录显示裂缝多在浇筑后 24 至 48 小时内出现,表现为纵向开口或横向细裂纹,最大宽度接近 0.2mm. 。开裂位置集中于底板中部和承台核心区域,与水化热积聚中心相一致。松江站结构对抗渗等级要求为 P8,混凝土发生开裂将导致局部渗水、钢筋保护层碳化提前和耐久性指标下降,高温环境使裂缝生成与扩展具备高度偶发性,原有结构自愈能力无法弥合早期贯穿性破坏,水化热作用形成不可逆的结构微损伤。

2.3 运输与浇筑时间窗口限制

自密实混凝土在完成拌合后随着水泥水化与外加剂反应逐步进行,其流动性与黏结性能开始变化,常温条件下混凝土自出机到入模一般具备 45 至 0 分钟的有效施工时间,然而高温条件下该时间窗口显著缩短。随着环境温度升高,浆体内部水分流失加快,凝结速度加快,混凝土工作状态呈不可逆衰减趋势。松江站工程中混凝土从搅拌站至施工现场运输时间平均在 25 至 30 分钟,进入现场后尚需经过检测、泵送、布管、落模等一系列环节,整体施工窗口压缩至不足 50 分钟,若现场存在待机、堵管、间歇输送等情况,实际浇筑时间将进一步被挤压。

罐车内温升效应与道路运输颠簸共同加速混凝土的流动性损失,高温引起罐壁传热加快,罐体内部局部温度达到 40℃以上,在密闭条件下浆体稳定性下降从而形成黏结面膜,导致初凝提前。原计划中晚间运输节奏无法完全避开白天气温影响,出现多个批次混凝土到场后扩展度已低于临界标准无法满足自密实性能要求[3]。浇筑区域纵深大,泵送路径超过 40 米,多次转向过程中能量损耗加剧,边远区域混凝土入模时间较长。高温下混凝土在泵管中滞留时间拉长,易出现分层、离析、边角空腔等现象。入模时温度普遍高于常温期 5℃以上,加快结构内温度积聚速率,进而影响后续水化反应同步性。泵压波动使混凝土均匀性下降,不同批次间工作性能存在细微差异,影响结构成型质量一致性。

3 配比优化与工程实践

3.1 材料体系选择与参数调整

自密实混凝土在夏季施工条件下配合比需针对温度、流动性损耗速度、水化热释放强度等因素进行系统调整,上海松江站服务中心项目地下结构构造复杂,混凝土抗渗等级要求 P8,底板厚度普遍超过 800 毫米,局部结构钢筋密集且空间闭合程度高。设计配合比时结合结构性能、施工环境和泵送距离要求,以水胶比、砂率、浆体体积和外加剂掺量为控制参数,构建了适用于高温季节的大体积自密实混凝土体系。

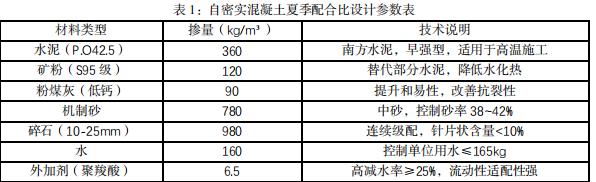

项目配合比设计以 P.O42.5 水泥为主体胶凝材料,辅以 S95 级矿粉与低钙粉煤灰协同构建低水化热、高工作性浆体体系,机制砂粒型控制在中砂级别,连续级配碎石最大粒径 25 毫米来保证泵送顺畅[4]。水胶比控制在 0.33\~0.34,砂率约为 39% ,单位用水量不超过 15kg。聚羧酸系高性能减水剂掺量约为胶凝材料质量的 1.2%~1.5% ,减水率不低于 25%o 此参数设计结合现场实际情况多轮调整,最终确定如下配合比见表 1

该设计体系构建后在实验室条件下稳定实现扩展度 650±20mm,满足结构密实性和泵送稳定性要求。水胶体系保持良好粘聚性,无泌水离析现象,具备现场浇筑连续性的材料保障能力。

3.2 性能验证与指标评估

项目团队设置三组混凝土配比方案,对不同矿粉掺量与外加剂比例组合进行性能对比试验,试件使用 150mm 标准立方体进行 28 天抗压强度测试,抗渗等级以六面加压法测定 P 值,流动性由扩展度和 L 型箱泵送模拟双重验证[5]。三组方案中方案 A 水胶比控制严格,矿物掺合料反应活性保持在中等水平,单位用水 10kg,强度表现稳定,方案 B 提高用水量,掺合料比例偏低,扩展度虽高但抗渗性能下降,方案 C 在矿粉与粉煤灰比值基础上优化外加剂掺量,扩展度与抗压指标均衡,施工窗口内保持性能稳定。下表 2 展示了具体信息。

现场施工阶段对方案 C 进行批次扩展度测试,测试节点包括出站、入场、泵前与入模,实测数据显示 40 分钟内扩展度下降不超过 25mm, 。28 天抗压结果与实验室数据一致,抗渗试块未出现可见水渗通道,混凝土在结构成型后的密实性表现稳定。

3.3 现场温控与工艺配合

松江站项目地下结构为大体积现浇混凝土,温差应力极易引发早期裂缝,温控系统设置需与混凝土初凝时间、入模温度、环境风湿条件综合匹配。工程设计在底板区域布设四层冷却水管,间距控制在 1.5\~2 米之间,纵横交错覆盖浇筑体核心区域。混凝土入模温度控制不高于 30‰ ,冷却水系统在浇筑后 小时内开启,运行周期持续 48 小时以上,直至温差稳定在 15℃以内。传感器布设点包括底板中心、中间层、边缘与结构交接部位,温度自动记录间隔设为 15 分钟一组数据。

混凝土浇筑组织采取夜间浇筑方式,作业时段集中在 18:00 至 04:00,避开白天高温时段,泵送顺序优先安排远端区域,并设立分仓分层斜面浇筑顺序,避免冷缝形成。每仓控制连续浇筑时间不超过3 小时,由技术组设定调度顺序并实时监控运输进度。养护措施同步执行,覆盖塑料膜并持续洒水养护不少于 14 天。技术团队将温控数据、结构裂缝观测记录与混凝土性能检测结果进行交叉分析,在大体积结构中未出现开裂现象,结构观感良好,抗渗指标全部满足设计要求。配比调整与现场温控协同形成了高温条件下的系统性施工保障机制。

4 结束语

高温施工环境下自密实混凝土配合比的调整应建立在原材料体系响应特性、施工节奏约束、温控工艺可执行性等多重因素的基础上,材料设计不能脱离现场应用场景,结构要求与工艺能力之间的衔接决定了混凝土性能的最终实现路径。松江站服务中心项目中自密实混凝土的配比优化方案在高温季节条件下经受住了结构密实性、抗渗性能、浇筑连续性等方面的工程检验,证明了材料技术与施工组织深度融合在大体积结构中的适用性。

参考文献:

[1]孙立勇,代维娜.水泥基自密实混凝土的配比优化及抗渗透性能研究[J].居舍,,(10):5-58.

[2] 吴 芳 芳 . 高 性 能 自 密 实 混 凝 土 掺 合 料 的 研 究 [J]. 佳 木 斯 大 学 学 报 ( 自 然 科 学版),,43(03):92-94+147.

[3]肖鑫.低热 C70 大体积自密实混凝土配合比设计及其性能研究[J].四川水泥,,(01):22-25.

[4]张支京.浅谈自密实混凝土配合比设计[J].江西建材,2024,(12):83-85.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)