认知行为疗法联合利培酮治疗精神分裂症的临床观察

吴青青

宜兴市第五人民医院 江苏省宜兴市 214261

前言

认知行为疗法通过纠正患者的不合理认知和不良行为模式,已被证实可辅助改善精神分裂症预后。近年来," 药物 + 心理 " 的综合治疗模式逐渐成为趋势,但具体协同效应及量化数据仍需补充。本研究通过 12 周临床观察,对比分析 CBT 联合利培酮与单纯利培酮的疗效差异,为优化治疗方案提供依据。

一、资料与方法

(一)研究对象

选取 2021 年 3 月至 2023 年 9 月某三甲精神卫生中心住院患者86 例,纳入标准:符合 ICD-10 精神分裂症诊断标准;PANSS 评分⩾60 分;年龄18-60 岁;病程 ⩽10 年;患者及家属知情同意。

排除标准:严重躯体疾病、脑器质性病变、物质依赖、智力障碍及对利培酮过敏者。采用随机数字表法分为两组:联合组43 例:男 22 例,女 21 例;年龄( 31.5±7.2 )岁;病程( 3.8±2.3 )年;PANSS 总分( 82.6±10.3 )分。对照组 43 例:男 23 例,女 20 例;年龄( 32.1±6.8 )岁;病程( 4.1±2.1 )年;PANSS 总分( 81.9±9.7 )分。两组一般资料及基线评分比较,差异无统计学意义( P>0.05 ),具有可比性。

(二)治疗方法

对照组:给予利培酮片(西安杨森制药,规格 1mg )口服,起始剂量 1mg/d,3 天后增至 2mg/d ,根据疗效及耐受情况每周调整1次,最大剂量 6mg/d ,治疗 12 周。

联合组:在对照组用药基础上联合 CBT,由 2 名具备中级心理治疗师资质的医师实施,每周1次,每次90分钟,共12周。具体阶段:第1-4 周:建立关系,症状教育,识别与妄想、幻觉相关的自动思维;第 5-8 周:认知重构(如现实检验训练),行为激活(如社交技能角色扮演);第9-12 周:复发预防计划制定,社会功能强化训练。

(三)观察指标

精神症状:于治疗前、4 周、8 周、12 周采用 PANSS 评分,包括阳性症状(7 项,评分 1-7 分)、阴性症状(7 项)、一般精神病理(16 项),总分范围 30-210 分;认知功能:治疗前后采用WCST 评估,记录总正确数、持续错误数;采用数字符号测验(DSST)评估处理速度,得分范围 0-93 分;社会功能:治疗前后采用 SDSS评分,共 10 项,每项 0-2 分,总分 >2 分提示存在功能缺陷;安全性:记录不良反应,采用不良反应量表(TESS)评估严重程度。

(四)统计学方法

采用 SPSS 26.0 软件,计量资料以(x±s)表示,组内比较采用重复测量方差分析,组间比较采用独立样本 t 检验,计数资料以率( % )表示,采用 χ2 检验, P<0.05 为差异有统计学意义。

二、结果

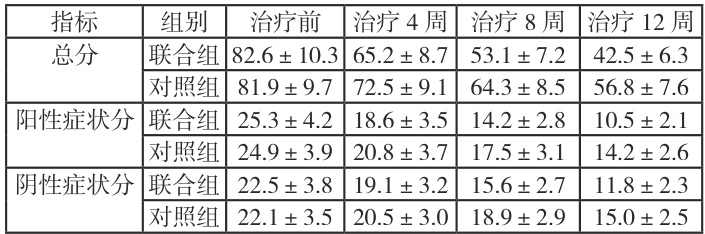

(一)两组PANSS 评分比较

治疗前两组PANSS 总分及各分量表得分无显著差异( P>0.05 );治疗后两组均呈下降趋势,且联合组各时间点得分均显著低于对照组( P<0.05 )。其中,联合组阴性症状改善更明显,治疗 12 周时阴性症状分较对照组低3.2 分( P<0.01 )。详见表1。

表 1 两组治疗前后 PANSS 评分比较( x±s ,分)注:与对照组同期比较, P<0.05 , P<0.01

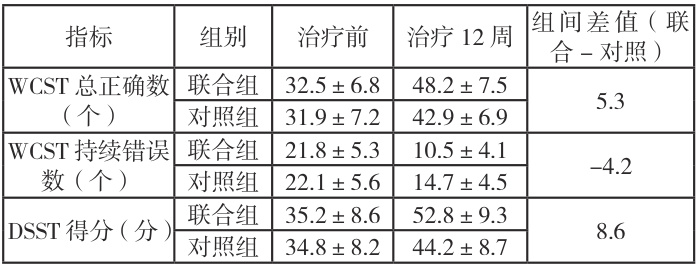

(二)两组认知功能比较

治疗前两组 WCST 及 DSST 指标无显著差异( P>0.05 );治疗

12 周后,联合组WCST 总正确数较对照组多5.3 个,持续错误数少4.2个,DSST 得分高8.6 分,差异均有统计学意义( P<0.05 )。详见表2。

表 2 两组治疗前后认知功能比较 (∇X±s )注:与对照组比较,P<0.05

(三)两组社会功能比较

治疗前两组 SDSS 评分无显著差异(联合组 5.8±1.6 分,对照组 5.9±1.5 分, P>0.05 );治疗12 周后,联合组SDSS 评分( 3.1±1.2 分)显著低于对照组( 4.8±1.4 分),差异有统计学意义( t=5.72 ,P<0.01 )。联合组社会功能恢复优良率( SDSS⩽3 分)为 65.1% ,显著高于对照组( 34.9% , χ2=7.85 , P<0.01 )。

(四)安全性

联合组不良反应发生率为 25.6% (11/43),对照组为 23.3% (10/43),差异无统计学意义( x2=0.06 , P>0.05 )。主要不良反应为锥体外系反应(联合组 7 例,对照组 6 例)、体重增加(联合组4 例,对照组4 例),均为轻度,经对症处理后缓解。

三、讨论

本研究显示,CBT 联合利培酮在改善精神分裂症症状方面优于单纯药物治疗,尤其在阴性症状和认知功能改善上优势显著。利培酮通过拮抗 D ₂受体快速控制阳性症状,为 CBT 创造治疗窗口;而CBT 通过认知重构减少患者对阴性症状的“自我标签化”,通过行为激活打破“退缩 - 功能下降”的恶性循环,二者形成互补。从数据看,联合组治疗 12 周 PANSS 阴性症状分较对照组低 3.2 分,认知功能方面,联合组 WCST 总正确数增加 15.7 个,显著高于对照组的 11.0 个。

临床应用中,建议在利培酮治疗 2-4 周、急性症状初步控制后引入CBT;需个体化调整,对阳性症状突出者加强“幻觉管理技巧”训练,对认知缺陷明显者增加“注意力训练”模块;家属参与可强化治疗效果,本研究中联合组有 81.4% 家属参与家庭治疗,其患者SDSS 评分改善更明显。

本研究存在局限性,样本量较小,观察时间仅 12 周,长期疗效需进一步追踪;且未对不同病程患者进行亚组分析,未来可扩大样本开展分层研究。

四、结语

认知行为疗法联合利培酮治疗精神分裂症,能显著改善患者的精神症状(尤其是阴性症状)、认知功能及社会功能,且不增加不良反应风险。该联合方案通过 " 药物控制症状 + 心理重建功能 " 的协同作用,为患者提供了更全面的康复支持,值得临床推广。未来需开展多中心、长期随访研究,进一步验证其远期疗效及成本效益比,为精神分裂症的全程管理提供更坚实的证据。

参考文献:

[1] 马倩茹 , 牛飞 , 李元林 . 认知行为疗法联合利培酮对男性精神分裂症患者精神症状及认知功能的影响 [J]. 国际精神病学杂志 ,2023,50(05).

[2] 李艳,等 . 认知行为干预联合利培酮对精神分裂症患者治疗态度、生活质量和社会功能的影响 [J]. 现代中西医结合杂志 ,2025,34(06).

[3] 王颖 , 等 . 奥氮平联合利培酮、认知行为疗法治疗难治性精神分裂症的临床效果评价 [J]. 中国医药导报 ,2025,22(08).

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)