基于 GIS 平台的生态环境水污染的监测与协同控制技术研究

杨阳

江苏龙环环境科技有限公司 江苏常州 213025

引言

GIS 平台可容纳海量的地学空间数据,在计算机软件的辅助下对自动采集到的原始数据展开深入分析,并从中归纳得出区域水污染的实际情况。与传统的生态环境监测手段相比,引进 GIS 平台作为支撑的生态环境水污染监测模式更能够满足区域环境保护的内在要求,在精准预测流域污染隐患的基础上发挥最大化的协同控制效应。因此如何将 GIS 技术手段贯穿于水污染监测的全过程,应当视为生态污染监测技术创新面临的关键。

1 GIS 平台在生态环境水污染监测方面的应用优势

1.1 精准评估

GIS 平台主要针对一定区域范围内的地理空间信息展开全方位的采集、分析、传输、保存等,该平台具有强大的自动传感监测功能,利用计算机建模的人工智能技术予以实现。经过长期的技术发展演变,现阶段的 GIS 平台已具备较为强大的流域水污染信息捕捉以及分析功能,并具有动态性、整体性的显著应用优势。从生态环境水污染监测的实施过程来讲,引进 GIS 平台不仅有助于环境监测部门精准评估某一流域的水质恶化趋势,同时还能够辅助环境监测部门定位污染源,针对地理空间信息进行多维度的量化分析、数据资源整合与共享。由此可见,生态环境水污染监测过程中的 GIS 平台主要具有精准评估污染等级的作用,该项技术尤其适用于大范围、复杂程度较高的流域水质监测[1]。

1.2 辅助决策

基于 GIS 平台的水环境污染监测模型,能够为环境监管部门及其决策人员展现某一流域的水质变化动态状况,对于环境监管部门制定并实施水污染治理决策具有显著的保障作用。即便是复杂程度较高的流域水污染监测工作,也能够应用 GIS 设备予以辅助实施,可在很大程度上降低环境监管部门的决策误差率。GIS 平台支撑下的水污染监测工作还包括地理特征信息的定位与归纳,旨在确保环境监管部门结合该区域的实际情况灵活调整原有决策,使得调整后的水污染防控与处置方案更具成效性[2]。

1.3 降本增效

生态环境水污染监测的实施步骤繁琐,环境监管部门只有着眼于数字化、自动化的技术手段,其才能够在根本上解决水污染监测方面的突出问题。在传统的水污染数据采集与分析模式下,环境监管部门的工作人员主要利用手工采集的实现方法,但是上述做法往往会消耗较多的人工劳动成本与时间成本,无法发挥水污染监测工作在解决流域生态恶化方面的良好作用 [3]。相比而言,引进 GIS 辅助工具的水污染监测以及自动预警机制更加符合降本增效的实际需求。具备强大功能的计算机网络数据库能够整合碎片化的原始资料,进一步体现了 GIS 技术平台在节约水污染监测成本、促进环境监管效率提升方面的价值所在。

2 基于GIS 平台的生态环境水污染监测系统设计

在计算机软件工具的辅助下,基于 GIS 技术原理的流域水污染动态监测平台能够全面捕捉水质变化状况的实时数据,以期为环境监管部门提供科学决策的可行性借鉴。集成多种数据来源的“地学空间数据库”不仅能够容纳各时段的水质监测资料,其还可以针对原始资料展开全方位与系统化的汇总分析。此种形式的计算机网络数据库本身具有强大的自动分析以及决策辅助功能,集中体现在流域水污染相关的污染源参数、河流水文参数、污染负荷指标、生态环境容量等多项指标的一体化监测控制 [4]。具体而言,基于 GIS 平台的生态环境水污染监测系统应包括如下的设计与实现方案:

2.1 总体实施流程

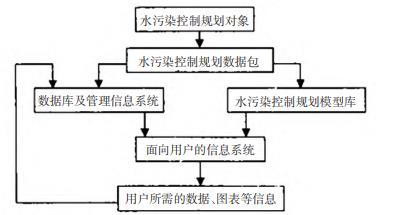

基于 GIS 平台的生态环境水污染监测系统旨在通过采集第一手的资料信息,将其输入计算机软件进行全面的分析,最终得出生态环境水污染监测的精确结论。该系统的核心部分应当为数据库及其管理信息系统,并需要增加“水污染控制规划模型库”,旨在收集用户所需的图表与各项特征数据。

在此前提下,GIS 平台能够自动更新流域水污染状况方面的采集数据,以确保生态环境水污染监测结果与实际相符,为相关部门制定与实施流域水污染控制方案提供科学数据的支持。基于 GIS 平台的水污染监测系统还具有整合碎片信息的作用,对于碎片化的原始监测数据整合为一体,实现优化配置资源的目标[5]。

如下图,为基于GIS 平台的生态环境水污染监测系统结构设计

图1:基于GIS 平台的生态环境水污染监测系统设计图

2.2 空间地理数据库

基于 GIS 平台的水污染监测系统主要使用  数据库,其能够作为第一手监测数据的自动存储平台。Oracle 数据库具有数据容量空间大、实时自动更新、剔除冗余数据等方面的应用优势,其还可以妥善处理非结构类型的水污染监测原始数据,具备强大的后期开发能力。在系统支撑软件的设计方面,ESRIArcGIS 系列的空间地理数据处理软件目前已经趋向于逐步成熟,此种形式的数据库应用软件普遍具有良好的运行稳定性以及存储安全性,其中的多元化功能主要包括数据整合与编辑、元数据管理、数据存储与输出、数据共享等。

数据库,其能够作为第一手监测数据的自动存储平台。Oracle 数据库具有数据容量空间大、实时自动更新、剔除冗余数据等方面的应用优势,其还可以妥善处理非结构类型的水污染监测原始数据,具备强大的后期开发能力。在系统支撑软件的设计方面,ESRIArcGIS 系列的空间地理数据处理软件目前已经趋向于逐步成熟,此种形式的数据库应用软件普遍具有良好的运行稳定性以及存储安全性,其中的多元化功能主要包括数据整合与编辑、元数据管理、数据存储与输出、数据共享等。

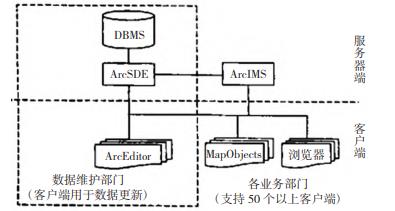

具体在建构空间地理数据库的实施阶段,相关部门的水污染监测具体负责人员首先需要前往流域监测点,利用自动传感器(物联网传感仪器)来采集、汇总并保存第一手资料,以此作为评估流域水质恶化等级的最重要依据。在此基础上,工作人员还应当充分利用计算机数据库,对第一手的水质污染监测资料进行统筹分析,以期归纳得出流域水质恶化的发展变化规律。唯有如此,经过客观评估得出的水质污染程度指标才能够贴近真实的流域水资源变化趋势。该系统目前可支持超出50 个的客户端[6]。

如下图,为Oracle 数据库在水污染监测方面的系统架构设计图:

图2: Oracle 数据库在水污染监测方面的系统架构设计图2.3 动态追踪模型

动态追踪模型主要针对区域水环境的污染源,其能够针对流域生态污染的原始数据资料建构多维度的污染追踪管控模型,可以实现动态的水环境污染源追踪。该模型具体包括如下两个组成部分:

第一部分设计为“水环境污染物的初始来源追踪”,即当水质监测站的最终数据监测数据显示水质具有恶化趋势的情况下,技术人员可以利用该功能对该流域的潜在污染源进行仿真建模,以提前做好针对水质恶化的预防措施;

第二部分设计为“污染影响范围的分析与追踪”,即为针对流域水质污染的实际情况展开综合性、全程性的定位监管,环境监测的有关部门人员应充分重视自动定位的 RFID 技术与 GIS 协同采用。具体需要锁定某一潜在的流域水质恶化隐患点,使得环境监管部门人员可以及时察觉并处置水污染事件,并且提供科学决策的重要支持。

3 生态环境水污染监测与协同控制中存在的问题

3.1 监管手段的滞后性

生态环境水污染监测实施中的技术手段比较单一,目前一部分地区的环境监管部门仍采用传统的数据收集、分析与传输形式,不利于生态环境水污染监测的实施效率提升。近些年来,城乡区域水污染的管控难度显著增加,未得到及时监测与控制的流域水源污染将会波及周边地区,导致附近居民的人体健康遭受威胁。现阶段的一些地区环境监管部门由于缺乏可视化、实时性的水质污染数据采集手段,就会造成水污染监测信息的滞后性,还有可能误导环境监管部门的决策制定与实施。

3.2 权责划分不够明晰

基于 GIS 平台的水污染监测流程较为复杂,客观上需要多个部门采取有机协调的方式。但是目前很多地区在实施水污染监测的过程中,相关部门以及机构之间缺乏良好的协同性,从而影响到生态环境监管的实施成效。缺少清晰、明确的权责划分形式,还会增加不同流域水污染管控的工作难度,并造成条块分割的不良后果,相关部门之间无法实现深度的信息互通目标。

3.3 忽视部门协调合作

基于 GIS 平台的生态环境水污染监测需要依靠机构协同作为保障,但是目前现有的水源污染监测与控制技术手段仍无法满足全方位、一体化的水质监测实际需求,相关部门之间的沟通与协调程度较低。生态环境水污染监测领域的大数据技术渗透程度仍然普遍较低,由此导致生态环境水污染的监测数据缺乏实时的共享,并且还会增加水污染监测领域的资源浪费。

4 基于 GIS 平台的生态环境水污染监测与协同控制技术应用措施

4.1 健全机制,加强职能衔接

健全生态环境水污染监测方面的规章制度,环境监管部门需重视采用一体化的协同控制手段。具体需要明确划分各机构的环境监管职能,在明晰人员与岗位职责的基础上增进部门衔接,以期妥善应对日趋复杂的流域水污染现状。基于以上因素的考虑,建构水污染监测全过程中的协同控制模型不能够忽视物联网、云计算、大数据等技术工具的广泛采用,旨在突破部门分割的僵化做法,使得水污染监测领域的各职能机构连接成为有机的统一体。

加强 GIS 平台下的机构职能衔接,重点还应当落实于促进部门沟通,构建一体化的联动运行机制。现阶段的环境监管部门需要密切沟通其他职能部门,在察觉水质恶化安全隐患的前提下应当及时进行反馈,并围绕实际情况来完善、优化现有的污染治理模式。不同部门之间需要加强信息沟通,致力于打造资源共享的流域污染防控体系,支撑流域范围内的经济可持续发展。充分利用计算机数据库的一体化资源共享平台,对于流域水污染的协同治理成效应实施定期的评估总结。

4.2 创新手段,量化评估标准

创新水污染监测中的人工智能技术,关键就是要量化生态污染评估的指标体系。环境监管部门应充分考虑流域水污染的动态变化情况,以此为依据打造一体化、多元化的评估指标体系。环境监管部门人员还需要准确把握潜在的水质污染来源,对于一定区域内的流域污染来源展开精确的量化分析,突破定性分析的传统实施形式。技术人员应依据流域水污染的风险评估指标设计,进一步分析各类污染物在进入水生态体系后导致的人体健康威胁,并制定行之有效的解决方案。

环境监管部门在具体划分水污染评估指标的结构层次时,重要前提就是展开动态化的矢量分析,然后以此为依据对原始的评估指标加以灵活调整。例如在某一流域的水污染集中整治工作实践中,该流域的水污染监测机构人员主要采用了风险程度分类、污染协同控制、建构模糊评价矩阵等人工智能技术手段,经过量化与分解后的水污染评价指标体系更加符合真实情况,而且还能够为环境监管部门提供行之有效的科学决策指导。

4.3 源头防范,识别潜在风险

环境监管部门只有采取了源头防范的流域水污染应对措施,其才能够在根源上突破“被动治理”的模式。具体有必要重视潜在污染物的排查,采用因地制宜的指导思想进行集中整治。在源头防范水污染风险因子的同时,环境监管部门还需要建构动态化的水质污染分析模型,以期全面分析多个层面的隐蔽性、长期性风险,使得环境监管部门可采取因地制宜的灵活应对与处置措施。通过识别潜在的水质污染风险,还能够降低同类水污染事件的发生率,为一定区域的居民人身健康以及产业发展提供有力的保障。

当前时期的水污染监测机构应重视采用 GIS 与 GPS 相结合的水污染防范与治理模式,具体需要准确界定各类主要污染物的形成根源及其表现形式,技术人员还应当进一步了解“风险受体”有可能受到权益损害的实际情况。在物联网技术引进水污染管控的前提下,环境监管部门应重视建立物联网与大数据的自动监测预警保障机制,使得技术人员能够在第一时间察觉水质恶化的潜在隐患,从而采取积极、有效的应对举措。

5 结束语

综上所述,在水污染监测方面采用 GIS 技术不仅能够避免数据误差,而且还具有节约生态环境监测成本、维护区域生态平衡的重要功能。基于 GIS 平台的水污染监测结论更加趋近于真实情况,可以为环境监管部门提供科学决策的有力支撑。因此为了进一步发挥GIS 技术在水污染监测与协同控制过程中的作用,最根本的就是要健全生态环境监测的制度规定,技术人员需重视 GIS 水质监测模型的建构与使用。各部门之间应当增进沟通,促进生态环境水污染监测中的信息资源共享,在根源上消除水质恶化的风险。

参考文献:

[1] 王彦敏 . 环境监测助力轮胎制造行业水污染特征识别与治理成效评估 [J]. 中国轮胎资源综合利用 ,2025(07):61-63.

[2] 陆家杰 , 张霞 , 侯泽轩等 . 基于 Sentinel-2 卫星影像的水污染遥感动态监测——以石家庄市正定县滹沱河为例 [J]. 红外 ,2025,46(05):38-48.

[3] 王晓春 . 环境监测中提高水污染环境监测质量的措施探究[J]. 黑龙江环境通报 ,2025,38(05):132-134.

[4] 尤立强 , 于雪风 . 物联网技术在提升水污染监测质量中的应用研究 [J]. 皮革制作与环保科技 ,2025,6(09):31-33.

[5] 王宏 . 区域生态环境水污染的监测与协同控制技术 [J]. 皮革制作与环保科技 ,2022,3(22):121-123.

[6] 赵鑫 . 基于 GIS 平台的生态环境水污染的监测与协同控制技术研究 [J]. 山西化工 ,2022,42(03):343-344+351.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)