退圩还湖工程水土保持施工技术应用

张爱香 刘启浩 吕建 侯雪丽

宝应县水利建筑安装工程处 江苏省扬州市 225800

引言

党中央关于大力推进生态文明建设的决定、习近平总书记关于“节水优先,空间均衡,系统管理,两手发力”的治水新思想、中共中央和国务院出台《关于加快推进生态文明建设的意见》,都将加强湖泊管理与保护工作提升到重要战略高度 [1]。退圩还湖工程是指通过拆除历史上围垦形成的圩堤、鱼塘埂等人工构筑物,将被围垦的湖泊水域重新恢复为自由水面及其沿岸湿地,以提升湖泊调蓄、水质净化和生物多样性等综合生态功能。而退圩还湖工程水土保持施工主要是利用拆除堤埂、处置弃土、重塑湖岸的方式修复生态。退圩还湖工程水土保持施工技术的优化,有利于控制地表的破坏和水土流失、避免对环境造成二次污染,保证工程可持续发展,由此取得良好的水土保持效益,符合生态环境保护的实际需求。

1 退圩还湖工程水土保持施工技术体系设计

1.1 总体思路

退圩还湖工程水土保持施工技术体系设计,以“保护生态、控制开发”为总体纲要,将“减少施工新增水土流失、快速恢复湖泊生态功能”作为核心目标,使水土保持措施与主体工程同步规划、同步实施、同步验收。共包括 4 条主线,实现“分区、分时、分要素、分阶段”的闭环管理,分区包括湖内施工区、弃土堆置区、临时道路区、生态修复区;分时指在枯水期集中拆除装置,在汛期前完成土方转运;分要素是对土方、水体、植被、底泥分别设置保护措施;分阶段包括勘察设计、拆除清运、湖岸重塑、植被恢复、评价五个阶段。基于此,整个体系的技术框架共分为两层,分别是工程层、植物层。

1.2 技术框架

1.2.1 工程层

工程层的核心要点是控源、拦挡、固坡、排导,重点项目是分段拆除堤防、弃土拦挡、再造湖岸。应用 1m3 反铲、D85 推土机、20t 自卸汽车拆除堤防,形成上口宽 5m、下口宽 2m、深 1.5m 的梯形切口,顶部预留 0.5m的安全超高,每级台阶高 1m 、宽 2m,坡面比是 1:1.5,整体坡比为 1:2.5,在切口拆除面,铺设 0.3m 粒径为 5-40mm 的厚级配碎石垫层,保证压实度⩾90% ,防止由于渗水破坏堤基。弃土拦挡项目的中心是梯形拦渣坝,应用就地弃土、 8% 的水泥改性建造坝体,顶宽 2m、坝高 3m,内坡 1:1.5,坝体压实度要  ,坡面播种草籽、覆盖椰纤网,设 0.3m×0.3m 的C20 砼封顶。再造湖岸断面缓坡的坡比为 1:3,坡面长 9m ,在 815mm×440mm 的生态袋中填充种植土和 5% 的有机肥,保证袋体的抗拉强度 ⩾8kN/m ,生态袋与生态袋之间的搭接长度 ⩾1/3 的袋长。

,坡面播种草籽、覆盖椰纤网,设 0.3m×0.3m 的C20 砼封顶。再造湖岸断面缓坡的坡比为 1:3,坡面长 9m ,在 815mm×440mm 的生态袋中填充种植土和 5% 的有机肥,保证袋体的抗拉强度 ⩾8kN/m ,生态袋与生态袋之间的搭接长度 ⩾1/3 的袋长。

1.2.2 植物层

植物层的核心项目是“快速覆盖先锋制备、控制乡土群落长期稳定”。建议退圩还湖与湿地建设相结合,在湖岸及排泥场间种水生植物,避免河湖生境同质化,提高生态系统韧性,重塑生态环境 [2]。在沉水带,3-4 月,种植 70% 的苦草和 30% 的黑藻,每平方米种植 36 株植物,设计高程为 -1.2~-0.5m 。在浮叶带,3-4 月,用扦插或播撒种子的方式,种植荇菜和菱角,每平方米种植 1~2 株植物,设计高程为 -0.5~0.1m 。在挺水带,3-5 月,种植60% 的芦苇、 30% 的菰和 10% 的水蓼,采取 6:3:1 的混播方式,每平方米播15g 的种子,设计高程为 -0.1~+0.3m 在湿生带,3-5 月,种植香蒲和千屈菜,应用营养钵的种植方式,每平方米种植 9 株植物,设计高程为 +0.3~+0.8mΩ 。在陆生带,3-6 月或 9-10 月,种植 70% 的狗牙根和 30% 的高羊茅,采取喷播或撒播的种植方式,每平方米播 20g 的种子,设计高程为 +0.8m 以上。

2 退圩还湖工程水土保持施工技术参数与工艺创新

2.1BIM+ 水动力模拟耦合

BIM+ 水动力模拟耦合形成“BIM 三维地形 $$ FME →水动力网格高程→计算水位 / 流速→结果返回 BIM $$ 实时渲染→决策支持”的数据链路,具有提前48h 预测拆除期悬浮物增量的作用,在实施过程中,首先,利用无人机、多波束测探深扫描现场,实现1:500 地形建模;其次,按照真实坐标组装地形、堤防、弃土场和施工机械模型;再次,导入当日水位、风速、施工计划等数据,预测72h 内的流场变化情况,以此计算水动力;然后,生成BIM 场景实时渲染悬浮物云图和流速矢量图;最后,自动生成“施工窗口期”报告,现场按图作业。

2.2 弃土含水率控制与分层碾压工艺

弃土含水率控制指标主要包括最优含水率、补水方式和排水方式。应用现场快速烘干法和核子密度仪测定含水率,标准值是 25%-30% ,在每 500m3抽检 1 组的情况下,允许偏差为 ±2% 。借助移动式一体化拌合设备测定补水方式,保证拥有雾化喷淋效果。通过判断真空度测定排水方式,真空度在0.06-0.08MPa 之间,确保利用自然晾晒、真空预压的方式排水,分层碾压工艺共分为三层,第一层是基底,厚度 30cm,用 20t 的自行式振动碾以 3km/h的速度静压1 次、弱振两次、静压1 次;第二层是弃土主体,厚度25cm,用22t 的凸块碾和20t 的光轮碾以 3-4km/h 的速度静压1 次、强振4 次、静压1 次;第三层是坡面整平的顶层,厚度20cm,用 14t 的双钢轮压路机以 2km/h 的速度静压 2 次、弱振1 次。

2.3 阶梯式植生槽结构

阶梯式植生槽结构是“工程层 + 植物层”一体化的节点,具有削减2m以内坡面流速、为先锋制备提供初期生长基质的作用。阶梯式植生槽的生成涉及精修坡面、开槽、垫层、安装、回填基质环节,用激光整平机精修坡面,控制高差 ⩽3cm/20m ,应用小型挖沟机一次性挖出 0.7m×0.45m 的槽位,再用 0.1m 的厚碎石垫层和中土工布压实垫层,吊装预制槽或现场拼装、调平、锚固 HDPE 模壳,分层填入 0.2m 的回填基质,轻夯后再填至顶面,表面预留 0.02m 的沉降量。其中,激光虽有穿透性,对于非常密集的植被,激光穿透效果较差,造成点云密度下降,影响后处理结果[3]。

2.4 泥沙沉降塘

泥沙沉降塘的功能是对拆除圩埂、湖底清淤及弃土转运产生的含泥径流进行“就地拦截 - 重力沉降 - 清水回排”,从而削减悬浮物,为后续沉水植物定植提供清澈水体。在设计泥沙沉降塘时,标准设计流量是 0.8m3/s ,滞留时间为2-2.5h,有效水深 1.5m ,表面负荷为0.25m3/( ⋅m2⋅h ),长宽比是3:1,超高为 0.3m ,底坡 1% 向集泥坑,总容积 1440m3。

3 退圩还湖工程水土保持施工技术效果评估

3.1 监测指标

退圩还湖工程水土保持施工技术监测指标主要包括5 个。坡面侵蚀模数是单位面积年土壤流失量,设计阈值≤  ;径流含沙量是单次暴雨出口断面平均悬浮物,设计阈值 ⩽1200mg⋅L-1 ;植被盖度是 NDVI转换的植被覆盖百分比,设计阈值 ⩾90% ;再造坡稳定系数是Bishop 法计算的整体稳定性,设计阈值 ⩾1.30; ;底泥再悬浮通量代表单位面积底泥起悬质量,设计阈值 ⩽50g⋅m-2⋅d-1 。

;径流含沙量是单次暴雨出口断面平均悬浮物,设计阈值 ⩽1200mg⋅L-1 ;植被盖度是 NDVI转换的植被覆盖百分比,设计阈值 ⩾90% ;再造坡稳定系数是Bishop 法计算的整体稳定性,设计阈值 ⩾1.30; ;底泥再悬浮通量代表单位面积底泥起悬质量,设计阈值 ⩽50g⋅m-2⋅d-1 。

3.2 监测方法

根据不同的监测指标,选择监测方法。监测坡面侵蚀模数指标的方法是径流小区法,在拆除坡面布设 5m×2m 的 3 组标准小区,下部设 V 型集流槽和自动翻斗流量计。监测径流含沙量指标的工具是现场激光浊度计,快速换算悬浮物,每月在实验室烘干称重校准,误差范围是  。监测植被盖度指标的方法是无人机多光谱法,呈现分辨率为5cm 的月度 NDVI 影像。监测再造坡稳定系数指标的方法是全站仪位移标点法,在坡顶、坡中和坡脚各3 点的位置,10min 自动采集数据。监测底泥再悬浮通量指标的工具是OBS-3A 光学后向散射仪,在湖底 0.2m 的位置连续测量湖水浊度。

。监测植被盖度指标的方法是无人机多光谱法,呈现分辨率为5cm 的月度 NDVI 影像。监测再造坡稳定系数指标的方法是全站仪位移标点法,在坡顶、坡中和坡脚各3 点的位置,10min 自动采集数据。监测底泥再悬浮通量指标的工具是OBS-3A 光学后向散射仪,在湖底 0.2m 的位置连续测量湖水浊度。

3.3 结果分析

基于高邮市退圩还湖工程示范落实上述水土保持施工技术体系。施工前,坡面侵蚀模数为 4820t⋅km-2⋅a-1 ,完工后,坡面侵蚀模数为 1540t⋅km-2⋅a-1 ,削减 68% ,优于设计阈值。施工前,径流含沙量3600mg·L-1,完工后,径流含沙量 1140mg⋅L-1 ,削减 68% ,低于设计阈值。实施施工技术体系后,3 个月植被盖度 62% ,6 个月植被盖度 81% ,12 个月植被盖度 91% 。施工期间,再造坡稳定系数为 1.22,完工后,再造坡稳定系数 1.35,持续高于 1.30 在施工高峰期,底泥再悬浮通量 120g⋅m- 2·d-1,植被封盖后,底泥再悬浮通量 42g⋅m-2⋅d-1 ,削减 65% ,低于设计阈值。上述指标的结果优于设计阈值,说明技术体系的有效性。

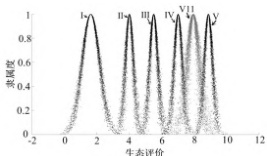

从生态评价总体分析,得到的总体生态评价结果为图 1,Ⅰ代表传统技术体系的成果,Ⅱ代表优化技术体系的成果,Ⅲ代表 BIM+ 水动力模拟耦合的成果,Ⅳ代表弃土含水率控制与分层碾压工艺的成果,Ⅴ代表阶梯式植生槽结构的成果,Ⅶ代表泥沙沉降塘的成果。从中可以发现,生态评价Ⅱ负荷等级呈现收敛状态,说明优化技术体系的成果得到了高效益的等级评价结果。而Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅶ虽然也呈现收敛状态,但Ⅱ的收敛效果更好,证明上述技术形成的技术体系实施效果更好。

图 1 生态评价云图

4 结束语

基于 BIM+ 水动力模拟耦合、弃土含水率控制与分层碾压工艺、阶梯式植生槽结构、泥沙沉降塘技术的退圩还湖工程水土保持施工技术体系实现了工程全过程控制,具有生态可行性特点。还要从经济等角度继续优化技术体系,并加强智慧监测和长效管护机制的研究,以此为其他退圩还湖工程的水土保持作业提供推广范式。

参考文献

[1] 张海明 , 高政 , 孙金凤 , 等 . 生态文明视角下洪泽湖退圩还湖措施研究 [J]. 水利规划与设计 ,2022,(06):69-71 +82 .

[2] 蒋志昊 , 王冬梅 , 万骏 , 等 . 退圩还湖背景下的区域生态敏感性变化研究——以兴化市为例 [J]. 测绘通报 ,2024,(08):128-134.

[3] 蒋志昊 , 石一凡 , 王金东 , 等 . 基于无人机机载激光雷达的退圩还湖实施效果监测 [J]. 水利信息化 ,2024,(05):55-61.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)