建筑工程施工过程中深基坑技术的应用要点

胡玉龙

合肥市轨道交通集团建设有限公司 安徽合肥 230000

前言:

深基坑技术实施过程涵盖多项关键环节,包括地质勘探、支护体系设计、土方开挖工艺、地下水处理及变形观测等。这些技术要素的应用需统筹考量地质特征、周边环境状况及工程特殊需求等多重因素,从而确保基坑工程在安全性与经济性方面达到最优平衡。本研究采用Midas GTS NX 有限元分析系统,针对深基坑开挖过程中的变形特性进行数值模拟,重点考察基底隆起变形与应力释放现象,并据此提出针对性的施工控制措施。本文着重探讨建筑工程中深基坑技术的核心应用要点:首先需开展详尽的地质勘查工作,为基坑设计与施工决策提供可靠数据支持;其次应根据基坑几何参数及周边环境特征,科学选择开挖方式,如分级放坡或支护开挖等工艺。在具体实施阶段,必须重视前期地质调查、优化支护体系设计、建立系统的变形监测机制等关键环节,从而有效规避各类施工风险。

1、工程概况

本研究选取某市主干道升级项目作为案例,该项目包含三个阶段的深基坑施工作业。具体实施流程遵循从首期到二期再到三期的顺序推进。本次研究重点聚焦于二期工程的异形基坑结构,该基坑右侧与已竣工的一期工程相连,左侧则毗邻尚未动工的三期工程场地。值得注意的是,工程区域上方 7.52m 处存在需要重点防护的既有建筑物。

场地水文地质特征主要表现为孔隙潜水类型。初期地质勘探数据显示,干钻作业后测得的地下水位介于 1.5 至 3.6m 之间,对应标高为 4.28 至 4.68m⨀ 。经过稳定期观测,最终确定水位埋深维持在 4.53 至 4.75m 范围内。结合长期监测数据,该区域地下水位的年际波动幅度在0 至1.6m 之间。

2、建模分析

本研究采用有限元数值模拟技术对深基坑开挖过程进行系统研究。通过离散化建模方法将工程结构分解为若干单元体,建立节点间的力学联系,进而评估基坑结构的整体性能表现。重点考察了开挖过程中的变形控制关键技术指标。

整个分析流程包含三个核心环节:预处理模块、计算求解模块和后处理模块。

(1)预处理阶段需完成工程结构的数学建模,采用离散单元替代连续介质;计算阶段实施单元矩阵运算与求解;后处理阶段则负责结果数据的可视化提取与综合分析。本项研究选用MidasGTSNX岩土工程专业分析软件作为计算平台[1]。

(2)在数值模拟过程中,设定地层介质为均质分布,土体本构关系采用修正摩尔 - 库仑模型。结构材料假定符合线弹性变形规律。通过数值试验揭示深基坑施工的力学特征,为工程实践提供理论依据。模拟时忽略地下水位变化影响,不考虑时空耦合效应,开挖面保持水平状态并按最大标高取整处理。支护体系采用地下连续墙结合内支撑的复合结构形式。所有支撑构件均选用 Q335B 级钢材制作,立柱桩直径设定为 1200mm ,支撑框架截面尺寸为900mm×900mm ,采用钻孔灌注工艺施工。基于有限元分析获得的土层力学参数详见表1,这些参数均通过修正摩尔 - 库仑模型反演确定。

(3)根据岩土工程勘察数据,确定基坑设计参数:纵向延伸 440m ,横向跨度 300m ,竖向深度 110m ,开挖深度 15m 。变形控制标准为:水平位移限值 0.3% 开挖深度,最大沉降量不超过 35mm⨀ 。

施工过程模拟划分为18 个工况阶段:初始阶段需激活地基介质,施加位移约束和静力荷载,完成初始条件设置;随后依次激活地下连续墙、支护桩和竖向承载体系,同步施加结构约束;土方开挖阶段遵循分层作业原则,每开挖一层土体后立即架设对应支撑结构,包括顶部环梁和钢筋混凝土支撑体系[2]。工程实施前必须进行详细地质勘探,优化支护结构设计,建立完整的变形监测系统。施工过程中严格遵循“分层开挖、先支后挖”原则,合理控制开挖进度,确保支撑结构及时安装并施加设计轴力,有效控制基坑变形发展。

3、深基坑变形分析

针对深基坑工程特性开展变形机理研究,通过分层开挖工艺优化施工方案,有效控制基坑变形风险。本试验采用八级分层开挖法,重点观测坑底隆起与塑性回弹两类典型变形现象。其中,坑底隆起源于开挖过程中土体应力平衡被打破,自重应力释放引发向上回弹;塑性回弹则因开挖深度增加导致侧向荷载作用,使围护结构产生向坑内位移,在土压力与支护反力共同作用下形成凹状变形特征。

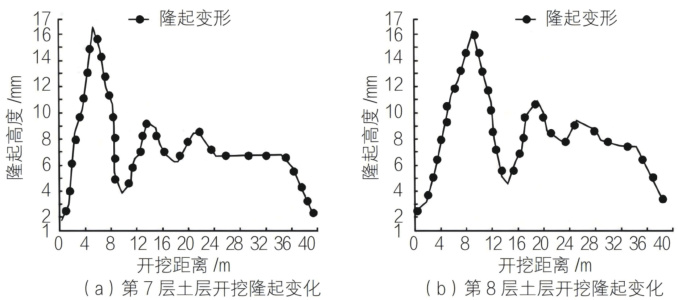

借助有限元分析软件对第七、八层开挖工况进行模拟,变形规律如图1 所示。图 1(a)显示第七层开挖时,基坑两端回弹量较小,初始隆起高度 1.4mm ,随开挖距离增大呈现先增后减趋势:6m 处达到峰值 16.4mm 后回落至 4.2mm ,后续呈现波动状态; 24~36m 区间保持稳定后快速衰减。图1(b)表明第八层开挖的隆起演变规律与第七层高度相似,证实相同地质条件下开挖距离对隆起变形影响有限。

图1 :不同开挖阶段隆起变形情况对比

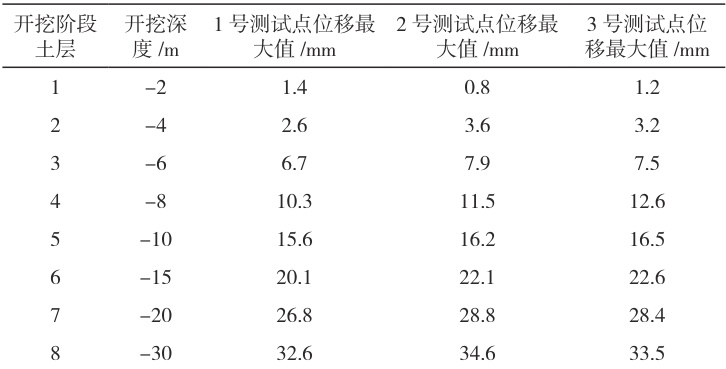

通过对比各层开挖位移与地下连续墙水平位移(表 1),发现第七、八层开挖时位移偏差显著( 5.8mm 、 5.8mm 、 5.1mm ),其余土层偏差较小。这表明连续墙位移与开挖深度存在明显相关性,需通过深度控制来减小围护结构对基坑变形的影响[3]。

表1 :不同开挖阶段位移变化情况对比

变形控制应采取以下技术措施:

(1)施工前开展详细地质勘探,准确掌握土层物理力学参数;

(2)根据地勘数据优化支护体系设计,确保连续墙与支撑系统具有足够的刚度和强度;

(3)实施信息化施工,采用分层开挖配合实时监测,通过注浆加固改善土体性能;

(4)严格遵循“先支撑后开挖”原则,动态调整支撑轴力;

(5)建立全周期监控机制,根据监测数据及时优化工艺参数;

(6)完工后实施回填修复,并设置长期观测点持续评估结构稳定性[4]。

结语:

综上所述,本研究针对建筑工程中深基坑开挖环节的技术难点展开探讨,重点考察了基坑开挖引发的隆起变形现象,系统梳理了施工过程中的关键控制要素和实际应用要点。通过实验数据分析发现,基坑隆起变形程度与土方开挖距离不存在显著相关性,而地下连续墙的水平位移则与开挖深度呈现明显关联性。此外,通过有效控制地下连续墙水平位移和地表沉降,提升土体稳定性,可显著降低围护结构位移量,从而有效控制基坑变形风险。

参考文献:

[1] 穆斌 . 建筑工程施工过程中深基坑技术的应用要点探究 [J]. 陶瓷 ,2025(2):189-191.

[2] 李润林. 浅谈深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用[J].2022,3(17).

[3] 陈春 . 深基坑支护技术在建筑工程施工中的应用分析 [J]. 中文科技期刊数据库 ( 全文版 ) 工程技术 ,2023(4):4.

[4] 黄治芳 . 深基坑支护施工技术在高层建筑工程中的应用 [J]. 建筑发展 ,2023,7(6):17-19.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)