“ 彝族服饰非遗文化、技艺” 融入中职服装设计专业课程的实践教学研究

李璇

盐源县职业技术中学校 615715

引言

非遗教育目前才刚刚起步,还都处于探索初期,既没有现成有效的经验可循,更没有统一的非遗教材。非遗课程是新兴课程,且在现行教育体制下非遗课程没法编入国家的常规教学体系中,一些教育部门对非遗教育的作用、意义认识不足;加之很多非遗资源都还有待挖掘、开发、整理,没有可视化、体系化的资源可供使用借鉴;从而导致非遗教育无章可循,无的放矢。此外,很多家长和学生意识不到非遗教育的好处,导致非遗教育被边缘化、形式化,并未曾真正意义上的实践,致使非遗教育在开展过程中效果并不理想。所以,将非遗文化、技艺与现有的专业课程进行揉和,根植于专业课程建设,同步发展,既能满足专业发展的需求,又带入了非遗传承教育,在丰富了专业课程资源的同时还完善了非遗课程资源建设;多育并举,拓宽了学生视野,强化了职业能力,增强了市场竞争力,一举多得。

一、将彝族服饰非遗融入中职服装设计专业课程的意义

(一)唤醒非遗保护意识。

地方非遗资源的校本课程可能填补了国内非遗保护研究的一项空白。非遗保护从娃娃抓起,让非遗文化的传承和保护有了真正地抓手,通过非遗校本课程的实施,影响一批又一批学生,从娃娃抓起,真正唤醒全体国人的非遗保护意识,唤醒孩子的文化自信、文化自觉。而中职生学习非遗文化优势更显,中职学生的培养本就以实践性技能技艺课程学习为主,相较于中小学生,中职生以学校、专业为依托可建设体系化的非遗教育,他们可以有更多的时间、经历、机会及资源去学习非遗文化及技能技艺。与非遗社会宣传相比较,学校非遗教育的作用、意义更加的深远和重要。这是因为,一方面,青少年处于文化启蒙、人格养成、世界观形成的关键阶段,非遗教育必须从娃娃抓起;另一方面,职业学校的文化教育资源丰富、完整,有进行系统全面传统文化教育以及与其他学科融合教育和研究的最佳条件。而且,任何形式的社会宣传都不可能达及所有人,唯有通过一代代的学校教育,才能达及每一个公民,形成全社会、全民族的文化认同。

(二)丰富校本课程内涵。

地方非遗资源很大程度上丰富了校本课程的内涵,让校本课程更加本土化, 更具有文化气息,更有着力点,也让校本课程具备了与时俱进的可持续的发展,提升了校本课程的品质。

(三)助推区域非遗保护及特色专业发展

四川省凉山彝族自治州的服装专业发展受环境因素、地理因素及人文因素影响、制约相对于发达地区较为落后,当前专业综合实力还处于较薄弱阶段。如何在现有教育环境下让凉山服装专业走得更高、更好、更长远,让服装专业的学生真正能“学有所获、学有所长,学能致用”,是凉山服装专业发展最大的难题。凉山中职服装专业发展,要顺应职教大发展,充分挖掘自身优势,依托服装省级特色专业建设成果,结合区域民族服饰特色和文化,结合国家非遗传承保护发展政策,探索非遗传统文化、技能、技艺与专业课相结合的创新教学模式,校企融通,定制专业人才培养方案,走出凉山自己独具特色的专业发展之路。通过研究民族地区中等职业教育学校有效开展非遗课程资源开发的途径、方法和措施,形成非遗课程资源开发的长效机制,推动民族地区非遗文化进校园的规模发展。

二、将彝族服饰非遗融入中职服装设计专业课程的方法

(一)开发地方非遗资源,形成资源库

基于学校省级特色专业建设形成的非遗教育、教学资源。梳理出了适合中职学生发展及专业综合能力提升的地方非遗资源,重新规划,逐渐完善适合于中职学校服装专业发展的非遗教育资源库。

(二)拟定凉山非遗课程资源建设方案

1、不断实践,寻求适合凉山非遗发展的教学

“专业课程 + 非遗课程”融合教学模式:打破非遗课程在学校教育中被边缘化、形式化的现状。将非遗文化和专业课程进行打散重组,进行深度融合。在保证了学生掌握当下新技术、新工艺、新规范的同时,还能学习民族传统文化,让学生“学有所用,学以致用”,把民族传统文化发扬下去,增强学生的民族自尊心和自豪感。培养具备传承意识的新时代技能好手,做有文化、有思想的新型服装设计专业人才。

2、反复论证,构建完整的课程体系建设方案。

非遗文化是博大精深的,我们将根据研究目标,将适合中职学生发展的内容挑选出来,建设非遗文化课程资源库,整体建构主题式非遗文化课程目标与内容体系。

3、创新实践结合,探索适合凉山服装专业及非遗同步发展的校本 教材

在此基础上,以“服装结构设计课程 + 彝族服饰结构、技艺”融合校本教材开发为着力点,逐步探寻学校非遗课程实施的优化策略,提供非遗课程实施的成功案例,从而形成具有凉山特色的、可借鉴推广意义的非遗文化内容体系。

(三)开展个案研究,将研究落实落地

案例研究是本课题研究的重要方式,也是一个重要内容。在研究过程中,我们计划以“试点班”开展案例研究。在高2021 级的学生中,通过创新能力、艺术发展潜力及非遗传承意愿测试,确定为该课程实施对象。将选拔出的学生组建为该课程教育试点班,针对该班进行独立的教学设计,实施理论与实践相结合的综合实践课程。

(四)多渠道实施地方非遗校本课程资源开发

1、利用大环境氛围文化,渗透非遗知识,培养非遗意识

我们整体打造以学校为圆心,以凉山彝族服饰非遗传承三大方言区为非遗文化体验圈。进行网络调研、实地考察调研等方式为学生提供更加丰富的实践研究途径,以此推动学生对学校文化、家乡文化、民族文化的认同,创设和谐生态的氛围。

2、利用独具特色的专业硬件资源建设,外化非遗文化

通过整体设计布置以“彝族服饰非遗文化传承”为核心的校园外显文化,充分挖掘环境的育人功能。在服装专业现有的一千五百多平的多功能实训室基础上,内设一个“彝族服饰非遗展厅” ,汇集传统彝族老衣服、老物件、非遗大师作品及学生创意设计作品等,用图片、文字和实体服装等展示学校非遗文化课程的发展历程; 一间“非遗制作教室”,一间“ 理实一体化教室”、一间“立体裁剪教室”、一间画室、一间“计算机辅助设计教室”、一间“多功能制版室”及一条生产流水线;学生可以根据视频和文字,自主体验,动手实践;形成可看、可触摸、可实践、可思考的一体化资源;让学生能实实在在的体验非遗文化,为学生交流互动提供了生动的资源。还将在实训室的走道两侧张贴彝族服饰非遗文化的介绍以及同学们参与活动的照片,定期更换,让每个孩子都能找到自己的影子,促动学习兴趣及积极性。通过校园及班级非遗文化体验小景打造,让学生能随时随地接触非遗,体验非遗,强化文化认同感。

3、利用创新教学模式探索,开辟非遗教育新途径

(1)基于研究性学习,创新教学模式,开发系列课程资源通过研究性学习的策略探索,探索适合于区域专业发展的教学模式——“专业课程 + 非遗课程”融合教学模式。以服装结构设计课程为基础,以彝族服饰结构研究为着力点,以学生培养目标为引导;将现有的服装专业结构教材相关重点知识及技能要点与彝族服饰结构知识及技能要点进行融合设计,形成新的校本教材体系。进而以此为引领,辐射专业其他课程资源建设,形成一系列课程资源体系并推广实践运用到其他专业、其他教育体系。

(2)基于系统化学习,依托“试点班”实施非遗课程教育

在高 2021 级的学生中,通过创新能力、艺术发展潜力及非遗传承意愿测试,确定为该课程实施对象。将选拔出的学生组建为该课程教育试点班,针对该班进行独立的教学设计,实施理论与实践相结合的系统化综合实践课程教学。

(3)基于综合性学习,渗透性实施凉山彝族服饰非遗课程资源建设。

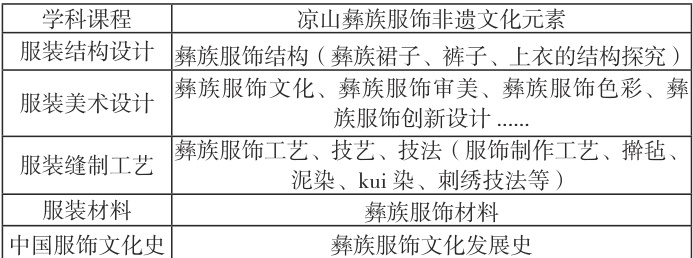

根据各学科的特点,挖掘学科内可渗透的凉山彝族服饰非遗文化元素,挖掘凉山彝族服饰非遗文化中的学科育人价值,在学科主干课程的教学内容中渗透或嫁接相关内容,并进行专题拓展性的课堂教学,探索“专业课程 + 非遗课程”融合教学模式模式下的校本教材及校本课程资源开发。

表1 学科课程可融入的非遗文化元素

结束语

开发独具凉山特色的非物质文化遗产校本课程资源对于民族地区中职专业发展来说具有十分重要的战略意义。它有助于丰富地方中职学校的课程内容 ; 有助于培养地方地方中职学校学生的民族认同感、民族自尊心、自豪感和使命感;有助于彰显地方中职学校的办学特色;有助于传承和发展地方民族文化。

非遗教育让学生近距离感受民族传统文化的独特魅力。同时,深入挖掘非遗文化内涵,能唤起他们心中对于民族传统文化的认同感与皈依感,增强文化自信与民族意识,培养爱国心与自豪感。通过竞赛、互动、授课等方式,鼓励学生亲身体验非遗,让他们从不一样的角度感受非遗,不仅有助于青年学生认识非遗、增强保护意识,更为重要的是,让非遗在青少年心中深深地扎下了根,推进非遗进一步发扬光大,实现非遗的活态传承。能让学生近距离接触民族传统文化,亲身体验传统技艺精髓,体会中华文化的博大精深,让学生对国家优秀文化有更加深刻的认识,树立文化自信,进而培养学生的民族自豪感、自信心与爱国热情。

参考文献

[1] 刘世军 . 非物质文化遗产保护与校本课程开发研究 [J]. 艺术探索,2014.06

[2] 徐咏峰.《文渊(高中版)》2020 年3 期

[3] 刘兆莹. 非物质文化遗产在中等职业学校传承的探索研究[J].中华少年 ,2020,0(2):251-251.

[4] 韩晶 .《纺织报告》2022 年第 4 期 104-106, 共 3 页

[5] 黄光胜 . 浅议中职艺校在“非遗”进课堂中的推进作用 . 戏剧之家 , 编辑部邮箱 ,2009 年 02 期

[6] 杨璐铭;冉诗雅;祝蔚;周爱华;吴玉英;张惟雯;“非遗进课堂”设计课程教学改革与实践——以蜀绣衣锦纹针法为例 . 北京皮革 ,Beijing Leather , 编辑部邮箱 ,2019 年 10 期

[7] 课改聚焦 | 依托非物质文化遗产 打好家国情怀的底色 ,《中国教师》2019 年第 9 期

[8] 乔璐 .《青岛职业技术学院学报》 2022 年第 4 期 14-18, 共 5页

[9] 温浩东.《中国彝族传统服饰图典》. 四川民族出版社,2021.04

[10] 苏小燕 .《凉山彝族服饰文化与工艺》. 中国纺织出版社 ,2008.12

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)