课程思政视域下高职课程供给侧改革的意蕴、困境与路径

李斌

常州开放大学 江苏省常州市 213001

随着新兴生产力的不断演进及教育改革的持续深化,高等职业教育正面临着史无前例的挑战与机遇并存的新局面。课程思政作为践行立德树人根本任务的关键路径,在优化高等职业教育质量、促进学生全面发展方面扮演着至关重要的角色 [ ]。当前,全国范围内的高等院校正积极投身于课程思政的教学改革与实践研究,并已取得了一系列初步成果,然而,仍存在一系列问题亟待解决,因此,在课程思政的视角下,推进高等职业教育课程的供给侧改革已成为时代发展的必然趋势,对于全面提高大学生的综合素质、提升高校的思想政治教育水平、以及满足现代企业对于人才的需求具有深远的意义。

一、课程思政视域下高职课程供给侧改革的理论意蕴

课程思政视域下高职课程供给侧改革,是经济学理论在教育领域的创新性应用与实践探索,意味着教育主体需对课程供给结构进行深度优化,提升课程内容的品质与针对性,以精准对接社会对高素质技术技能型人才的需求。一方面,通过更新供给观念、丰富供给主体、优化供给内容、创新供给形式等一系列举措提升教育供给的质量,强化课程的思想政治教育功能,使高职教育在培养专业技能的同时,更加注重学生的价值观塑造与道德素养提升,可以有效提高高职课程的教学质量与育人成效。另一方面,课程思政作为改革的核心内容,将社会主义核心价值观、职业道德规范以及社会责任意识融入课程体系,使学生在学习专业知识与技能的同时,潜移默化地接受思想政治教育。这不仅有助于培养德才兼备的高素质技术技能人才,还通过毕业生的职业实践与社会参与,推动社会主义核心价值观的传播与实践,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献出积极力量。

二、课程思政视域下高职课程供给侧改革的困

(一)供给理念滞后,思政引领意识弱

在高等教育体系中,课程思政作为培养学生综合素质、塑造正确价值观的重要途径,其供给理念的滞后性成为制约其发展的首要因素。当前,部分高校和教育工作者仍持有“专业课为主,思政课为辅”的传统观念,忽视了思政课程在专业教育中的引领作用。这种滞后性体现在对课程思政内涵理解的片面性上,即将课程思政简单等同于在专业课程中穿插思政元素,而未能深刻认识到其作为培养全面发展人才、实现立德树人根本任务的关键一环,思政引领的作用未能得到充分认识和发挥,导致课程思政在实践中往往流于形式,难以达到预期的育人效果。因此,我们需要重新审视课程思政的地位和作用,树立全新的供给理念,将思政教育融入到学生的日常生活中,使其成为学生成长道路上的“灯塔”,引领他们走向正确的价值方向。

(二)供给主体单一,课程思政难施展

课程思政的有效实施依赖于多元化的供给主体,包括思政课教师、专业课教师、辅导员及学生本身等。然而,现实中供给主体单一的问题突出,主要依赖于思政课教师的单方面努力,专业课教师和其他教育工作者参与度不高,甚至存在“各自为政”的现象。这种单一供给主体的局面限制了课程思政的广度和深度,使得思政元素难以真正融入到专业课程的教学全过程,课程思政的协同效应难以发挥。此外,缺乏跨学科、跨领域的合作机制,也限制了课程思政在培养学生综合素质、解决复杂问题能力方面的潜力[2]。

(三)供给内容泛化,课程同步受阻碍

课程思政的供给内容应当紧密围绕学生的成长需求和社会发展的要求,具有鲜明的时代性和针对性。然而,当前部分高校的课程思政内容设计存在泛泛而谈、缺乏深度的问题,未能紧密结合专业特点和学生实际,导致思政元素与专业知识的融合度不高,课程同步性受到阻碍。这种泛化的供给内容不仅难以激发学生的学习兴趣,也无法有效提升学生的思政素养和综合能力。因此,如何根据专业特色和学生特点,精心设计课程思政内容,成为当前课程思政建设面临的重要挑战。

(四)供给形式传统,思政实效难发挥

传统的思政教学方式以讲授为主,缺乏互动性和实践性,难以适应新时代学生的学习需求和特点。在课程思政的实施过程中,这种单一化的知识供给形式导致教学效果受限,学习者往往处于被动接受状态,缺乏主动建构知识和深度思考的机会,难以实现知识内化、价值认同和情感体验。因此,创新课程思政的供给形式,通过引入案例教学法、协作学习、情境模拟、角色扮演、社会实践等多元化教学方法,丰富供给形式,成为提升思政实效的关键。同时,利用现代信息技术手段,如在线学习平台(如 MOOCs、SPOCs),以及虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等沉浸式技术的应用等,可以打破时间和空间的限制,为学生提供更加丰富、生动的学习体验,进一步增强课程思政的吸引力和实效性。

三、课程思政视域下高职课程供给侧改革的路径——以《财政与金融基础》为例

《财政与金融基础》作为大数据与会计专业课程体系中的核心必修课程,属于应用经济学范畴。该课程系统探讨财政与金融体系在宏观经济运行中的功能定位及其相互作用机制,其研究范畴涵盖财政收入与支出管理、税收制度设计、财政政策调控、金融组织架构、资本市场运作以及货币政策传导等核心内容。通过本课程的学习,旨在培养学习者掌握现代经济管理所需的财政金融理论素养,提升其政策解读与应用能力,为后续专业课程学习奠定必要的理论基础,同时促进其职业素养的全面提升。课程教学团队依托“会计教学比赛特色项目工作室”,开展课程思政视域下高职《财政与金融基础》供给侧改革研究,从供给观念、供给主体、供给内容、供给形式四个方面开展教学研究。

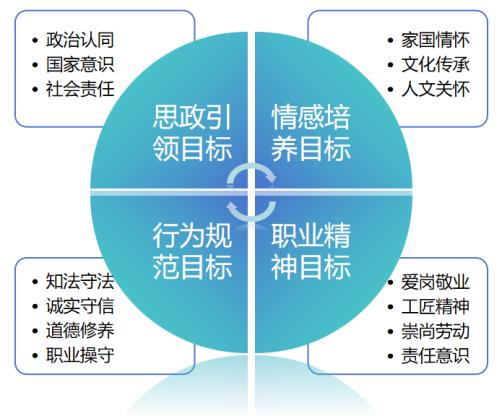

(一)供给观念:树立新思,融合思政

财政与金融基础课程思政以习近平新时代中国特色社会主义思想体系为核心,在课程教学过程中将马克思主义辩证思维、社会主义核心价值体系、精益求精的工匠精神、个人与企业的社会责任感等融入教材、融入课堂、融入学生头脑。通过本课程的学习,帮助学生提高对宏观经济现象的认识能力和分析能力,加深对宏观经济方针政策的正确掌握,帮助学生树立正确的人生观、世界观、价值观,促进学生职业的可持续发展。供给主体应转变传统供给观念,丰富供给目标,除了知识目标与能力目标,教师还需关注课程思政目标,以教育部2020 年5 月出台的《高等学校课程思政建设指导纲要》为指导,结合我校《财政与金融基础》课程的实际情况,教学团队将《财政与金融基础》课程思政目标体系分解为4 维目标共14 个项目[3],如下所示:

(二)供给主体:师资全纳,协同育人

除了专业课教师,《财政与金融基础》课程还将班主任、思政教师、学工处、团委等纳入到供给主体之中,形成由专业课教师 + 思政课教师的思政供给主体、由专业系部教师组成的教研供给主体、由班主任、学工处、团委组成的教育供给主体 [4]。三个供给主体分工明确,协同育人,其中,思政供给主体负责深挖课程的思政元素,教研共同体制定人才培养方案,教育共同体关注课堂之外的学生活动,通过班级活动、社团活动等将塑造学生的价值观,将课内的思政教育与课外的思政活动联动起来,充分发挥课程思政的隐形功能。

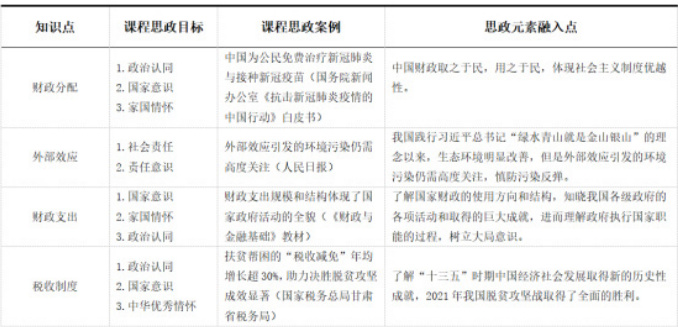

(三)供给内容:知识为骨,思政为魂

在《财政与金融基础》课程的实际授课过程中,注重学生的思政教育,紧密结合当前我国财政与金融领域的热点问题对知识体系进行剖析,重构教学内容,将思政案例融入教学,采用模块化教学,将全书内容重构为十二个教学模块,针对本课程内容多而细的特点,在课程思政教学内容的设计上采用了“结合知识,呼应目标,找准案例”的策略,将理论知识与社会时政、金融行业新动态相结合,为知识点匹配相对应的课程思政教学案例,与课程思政教学目标相呼应。部分课程思政教学内容如下所示:

(四)供给形式:多元创新,教学相长

在“课程思政”视域下,课程旨在通过新媒体与技术的融合、实践教学模式的创新、差异化与专题式教学等多样化的教学手段和策略,提升教学质量,实现思政教育与专业技能培养的有效融合。随着 AI 信息技术的发展,新媒体和新技术在高职课程中的应用正日益普及。教师基于超星平台开发建立了资源丰富的《财政与金融基础》网络教学平台,借助微信、QQ 等工具,与学生进行时时、处处的互动交流,进一步加深师生同理心,激发情感共鸣。同时,利用虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术,为学生提供沉浸式的学习体验,使思政小课堂与社会大课堂紧密结合。创新实践教学模式,设计合理的教学实践计划,并建立长期有效的实践教育机制,确保实践时间的合理分配。

参考文献:

[1] 习近平 . 全国宣传思想工作会议重要讲话 [N]. 人民日报,2018-08-22.

[2] 冯志峰. 供给侧结构性改革的理论逻辑与实践路径[J]. 经济问题,2016(2):12-17.

[3] 李斌 , 刘敬行 . 财政与金融基础课程思政教学设计与探索 [J]. 新疆开放大学学报 ,2022,26(3):20-23.

[4] 郭丹丹 , 陈安柱 . 学习共同体模式下高职课程思政供给侧改革路径 [J]. 西部素质教育 ,2024,10(20):75-79.DOI:10.16681/j.cnki.wcqe.202420017.

基金:2023 年度科研课题“基于混合式教学的‘财政与金融基础’‘课程思政’建设与实践研究”(项目编号:CZ23XL03)

李斌,女,讲师,硕士研究生,研究方向:课程思政教学理论与实践研究

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)