地球物理微动技术在不同类型地下空洞探测中的差异分析与应用研究

唐雨婷 肖让 骆孟

四川省第六地质大队 四川 泸州 646000

一、引言

1.1 研究背景与意义

地下空洞作为一种隐蔽性地质缺陷,广泛存在于各类地质环境中。其形成原因复杂多样,涵盖了自然地质作用与人类工程活动等诸多因素。自然地质作用方面,岩溶作用、地下水潜蚀以及地震活动等均能促使溶洞、断层等地下空洞体的产生。在人类工程活动方面,矿产资源开采、地下工程建设等行为也会不可避免地形成地下空洞。而这些地下空洞所形成的不良地质体,都是各类生产安全事故的主要隐患[1]。

准确、高效地探测地下空洞的位置、规模和形态等信息,对于保障工程建设顺利进行以及地质环境保护具有至关重要的意义[2]。地球物理微动技术作为一种新兴的地球物理探测方法,凭借其独特的技术优势,在地下空洞探测领域展现出了广阔的应用前景。该技术通过对地球表面微小振动信号的采集与分析,能够有效推断地下地质结构,实现对地下空洞的探测。与传统探测方法相比,微动技术具有非侵入性、操作简便、成本较低以及能够大面积快速探测等优点,能够在不破坏地下介质的前提下获取丰富的地质信息[3]。

深入研究微动技术在不同类型地下空洞中的响应特征与差异,对于进一步提高微动技术的探测精度和可靠性,拓展其应用范围具有重要的理论与实际意义。通过对比分析微动技术在不同地质条件、空洞规模和形状等情况下的探测结果,可以揭示微动信号与地下空洞之间的内在联系,建立更加准确的地质解释模型。这不仅有助于解决实际工程中的地下空洞探测难题,还能够为地球物理探测技术的发展提供新的思路和方法,推动该领域的技术进步。

1.2 研究内容与方法

本研究旨在系统研究地球物理微动技术在不同类型地下空洞中的响应特征与差异,为地下空洞的准确探测和地质解释提供依据。具体研究内容包括以下几个方面:

不同类型地下空洞的地质特征分析:详细研究溶洞和煤矿采空区两种常见地下空洞的形成机制、地质结构和分布规律,分析其对微动信号传播的影响因素。

微动技术在两种地下空洞中的响应特征研究,包括微动信号的频率特性、振幅变化、相位特征等,总结其差异规律。

为实现上述研究目标,采用了实际案例分析法,选择具有代表性的地下空洞探测项目,进行现场数据采集和分析,验证数值模拟结果,总结实际应用中的经验和问题,进一步完善研究成果。

二、地球物理微动技术原理与方法

地球物理微动技术的基本原理是基于地震波的传播规律,通过对地球表面微小振动信号(即微动信号)的采集与分析,来推断地下地质结构。地球表面始终存在着微弱的振动,这些振动信号来源广泛,涵盖了自然现象与人类活动等多个方面。这些微动信号包含了丰富的地下地质信息,其传播特性与地下介质的物理性质密切相关。

在微动信号中,面波是一种重要的成分,其中瑞雷面波在地下空洞探测中具有关键作用。微动技术正是在采集微动数据后,进行数据处理提取瑞雷面波,最后反演获得 S 波速度结构[4-6],利用瑞雷面波的频散特性来探测地下空洞。通过在地表布置多个传感器,采集不同位置的微动信号,然后运用信号处理方法提取其中的瑞雷面波频散曲线。频散曲线反映了瑞雷面波速度随频率的变化关系,通过对频散曲线进行反演计算,可以得到地下介质的剪切波速度结构[7]。一般来说,地下空洞区域由于其内部介质的特殊性,会呈现出与周围正常介质不同的剪切波速度,通常表现为低速异常。通过分析反演得到的剪切波速度结构,就可以识别出地下空洞的位置、规模和形态等信息。

三、不同类型地下空洞特征分析

3.1 煤矿采空区空洞

煤矿采空区主要是由于煤炭的开采活动所导致。其分布与煤层的赋存状态密切相关。煤层厚度较大、开采条件较好的区域,往往是采空区空洞集中分布的地方。此外,采空区空洞的分布还受到开采方法的影响。

采空区空洞周围岩体的物理性质发生了显著变化。由于开采活动的影响,岩体的完整性遭到破坏,岩石的强度降低,节理裂隙发育。原本致密的岩体变得破碎,其力学性质如弹性模量、泊松比等也与未开采前有明显差异。在地质结构方面,采空区空洞打破了原有的地层结构,使得上覆岩层形成了新的应力分布状态。在采空区上方,上覆岩层会形成冒落带、裂隙带和弯曲下沉带。冒落带直接位于采空区上方,是由垮落的岩石碎块组成,其岩石碎块大小不一,排列松散;裂隙带位于冒落带之上,该区域内岩体受到拉伸和剪切作用,产生大量的裂隙,岩体的渗透性增强;弯曲下沉带则是上覆岩层在离采空区较远的区域,由于受到采动影响相对较小,岩体主要发生弯曲变形,形成较为平缓的下沉曲线。这些不同的地质结构带对微动信号的传播产生不同程度的影响,为利用微动技术探测采空区空洞提供了地质依据。

3.2 岩溶洞穴

岩溶洞穴是在岩溶作用下形成的,其形成过程是一个复杂的地质过程,涉及到多种地质作用和化学反应,具有独特而多样的形态。

岩溶洞穴内部可能存在各种充填物,这些充填物的特征与洞穴的形成和演化密切相关。常见的充填物有黏土、砂、砾石以及化学沉积的碳酸钙等。这些充填物的存在不仅影响了岩溶洞穴的内部结构,也对微动信号的传播产生了不同程度的干扰,在利用微动技术探测岩溶洞穴时需要充分考虑这些因素。

四、微动技术在不同地下空洞体中的响应差异

4.1 微动信号在煤矿采空区的响应与实例

4.1.1 响应分析

根据地震波传播理论,面波在传播过程中遇到波阻抗差异较大的界面时,会发生反射、折射和散射现象。在采空区空洞的边界,瑞雷面波会产生强烈的反射和散射,部分能量被反射回地面,部分能量则会进入空洞内部并在空洞内多次反射和散射。由于空洞内介质的特殊性,瑞雷面波在空洞附近传播时,其相速度和群速度会降低,在频散曲线上表现为低频段速度明显下降。同时,空洞的大小和深度也会对频散曲线产生影响,空洞越大、越深,频散曲线的异常特征越明显。

西南地区的煤系地层主要为泥页岩地层,采空区多位于泥页岩煤系地层中,其上覆地层常常形成冒落带、裂隙带和弯曲下沉带。因此西南地区煤矿采空区在微动工作中的反应常常宽阔的条带状区域反应。

4.1.2 实际案例数据解析

省古蔺县某煤矿采空区,位于二叠系龙潭组地层。该地层主要为泥页岩互层,厚度约 90-100m,含煤层(线)10 余层,煤层厚度最厚达 1.73m ,地层整体易垮塌、易变形。因此采空区多出现垮塌、变形等现象。

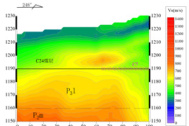

图 1 即为该煤矿 C24 煤层采空区 C7 反应特征,中部相速度为 500-700m/s 的黄色区域推断为支撑矿柱,右侧C7 区域推断为采空区,上部覆盖层疑似变形,呈现区域低速特征。

图1 微动技术探测采空区 C7 成果实例一

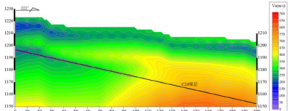

图 2 为该煤矿 C24 煤层采空区 C12 反应特征,该采空区呈现较为明显的被中速区域包围低速区特征,且能观察出上部覆盖层随着煤层向深度延伸而由低速区域变为高速。

图2 微动技术探测采空区 C12 成果实例二

以上两个案例结果显示,在采空区空洞上方的测点,频散曲线出现了明显的异常特征。与周围正常区域的频散曲线相比,空洞上方频散曲线在低频段的速度明显降低,且随着频率的增加,速度变化趋势也与正常区域不同。这些异常特征与实际钻探结果相吻合,进一步验证了微动技术在采空区空洞探测中的有效性。通过对频散曲线的反演计算,成功推断出了采空区空洞的位置、大小和深度等参数。结果表明,微动探测技术能够较为准确地确定采空区空洞的空间分布,为煤矿安全生产和采空区治理提供了重要的参考依据。

4.2 微动信号在溶洞的响应与实例

4.2.1 响应分析

岩溶洞穴所处的地质条件极为特殊,对微动信号的传播产生了多方面的影响。岩溶地区通常以可溶性岩石(如石灰岩、白云岩)为主,岩石的可溶性使得其内部结构不均匀,存在大量的孔隙和裂缝,这导致岩石的物理性质(如密度、弹性模量、波速等)在空间上变化较大。

在岩溶洞穴周围,岩石的完整性遭到破坏,裂隙发育,使得微动信号在传播过程中会发生多次散射和衰减。此外,岩溶洞穴中可能存在地下水或充填物,如黏土、砂、砾石等,这些物质的存在进一步改变了洞穴周围介质的物理性质,影响了微动信号的传播。例如,地下水的存在会增加介质的导电性和黏滞性,使得微动信号的能量衰减加快;而充填物的性质和分布也会导致微动信号的传播路径发生改变,从而影响信号的振幅、相位和频散特性。

不同规模和形态的岩溶洞穴对微动信号的影响也有所不同。较大的溶洞会产生更明显的反射和散射信号,在频散曲线上表现出更显著的异常特征;而小型的溶蚀裂隙则可能导致微动信号的高频成分衰减,使得信号的频谱发生变化。因此,在利用微动技术探测岩溶洞穴时,需要充分考虑岩溶地区的地质条件,对微动信号进行深入分析,以准确识别洞穴的位置和特征。

4.2.2 典型岩溶地区探测实例

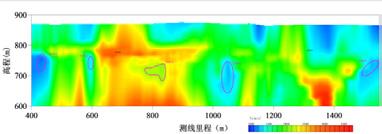

以贵州省毕节市白坭镇为典型岩溶地区探测实例,该地区发育有一条地下河管道及多个溶洞,地质条件具有代表性,在此开展微动探测研究。

微动探测结果显示,在溶洞区域,相速度曲线呈现出明显的异常形态,通过与钻探结果对比,发现微动探测得到的异常位置与溶洞的实际平面位置基本一致,证明了微动法在岩溶区探测溶洞的有效性。

五、结论与展望

5.1 结论

在采空区空洞,微动信号传播时,瑞雷面波在空洞边界产生反射和散射,导致频散曲线在低频段速度明显下降,实际案例中川南煤矿采空区的探测结果验证了这一特征。在岩溶洞穴,由于地质条件复杂,岩石不均匀、裂隙发育以及洞穴内填充物和地下水的存在,微动信号传播受到多重影响,如在贵州毕节白泥镇的探测实例中,岩溶洞穴上方的 HVSR 曲线呈现明显异常,证明了微动技术在岩溶洞穴探测中的有效性。

5.2 技术应用前景与展望

微动技术在地下空洞探测领域具有广阔的应用前景。随着城市化进程的加速和基础设施建设的不断推进,对地下空洞探测的需求日益增长。在城市建设中,微动技术可用于城市地铁、地下管廊、高层建筑等工程的前期勘察,及时发现潜在的地下空洞隐患,保障工程的安全施工和运营。在矿产资源开发方面,能够帮助准确掌握采空区的分布情况,为矿山的安全生产和后续治理提供重要依据。在地质灾害防治领域,对于岩溶地区的地面塌陷、采空区的地表变形等地质灾害的监测和预警具有重要意义,有助于提前采取防范措施,减少灾害损失。

未来,微动技术在以下几个方面具有重要的发展方向和研究重点。在技术改进方面,需要进一步提高探测精度和分辨率。研发更先进的数据采集设备和信号处理算法,降低噪声干扰,提高微动信号的信噪比,从而更准确地识别地下空洞的位置、规模和形态等细节信息。例如,探索新的传感器技术,提高传感器对微弱微动信号的敏感度;优化信号处理算法,增强对复杂地质条件下微动信号的分析能力。

参考文献

[1] 鲁杏 , 郭信 , 罗传华 , 等 . 微动探测在铜陵某金矿采空区勘查中的应用 [J]. 工程地球物理学报 ,2023,20(1):50- 55.

[2] 晏雁 . 微动勘探技术在煤矿隐蔽致灾地质因素探测中的应用 [J]. 工程地球物理学报 ,2024,21(4):578- 586

[3] 杨乐宇 . 微动一字形台阵应用于煤矿陷落柱探查 [J]. 当代化工研究 ,2022(24):122- 124

[4] 王振东 . 微动的空间自相关法及其实用技术 [J]. 物探与化探 ,1986,(02):123- 133.

[5] 孙勇军 , 徐佩芬 , 凌甦群 , 等 . 微动勘查方法及其研究进展 [J]. 地球物理学进展 ,2009,24(01):326- 334.

[6] 赵东 . 被动源面波勘探方法与应用 [J]. 物探与化探 ,2010,34(06):759- 764.

[7] 肖立锋 . 综合物探方法在采空区探测中的应用 [J]. 工程地球物理学报 ,2019,16(5):658-

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)