基于扎根理论的大学生电信网络诈骗影响因素与诱骗机理探究

宋长进

中国民航大学经济与管理学院天津 300300

1 引言

互联网的发展在为人们生活和学习带来巨大便利,电信网络诈骗案件占比不断增高,在网络电信诈骗受害者群体中,“90 后”与“00 后”年轻群体占比约达 70% ,其中大部分为在校大学生。该群体因社会阅历不足、风险防范意识淡薄,且当前电信网络诈骗呈现类型多样、涉及范围广泛的特征,故而极易遭受电信网络诈骗侵害,导致人身伤害与财产损失。

2.研究方法

1967 年,美国学者格拉泽(Glaser)和斯特劳斯(Strauss)于提出扎根理论,通过比较信息、提取信息、整合信息,将原始资料概念化、范畴化进而抽象为理论,该理论过程包括三个阶段,分别为开放性编码、主轴编码和选择性编码。

采用扎根理论对高校学生电信网络诈骗产生的因素进行分析,具体原因如下:(1)本研究是基于大学生电信网络诈骗受害发生机理及预防路径的探索性研究,扎根理论作为一种质性研究方法,以文本数据为基础,探索、发现并建构能揭示问题本质过程的理论(2)电信网络诈骗属于跨学科领域的问题,主要涉及社会学以及心理学,扎根理论的实用性已经在社会学、心理学等领域得到了验证。

3. 大学生电信网络诈骗影响因素剖析

3.1 开放性编码

开放编码是将原始的文本信息打乱并整合,对本文进行逐字逐句解读,挖掘原始语句提取关键信息,旨在对原始文本标签化、概念化和范畴化。在进行开放性编码过程中,原始文本会被拆解描述为“现象”的语句或短语,不断比较并逐步将描述性语句抽象为概念和范畴。本研究获取有效文本132 条,对文本信息进行整合,共得到15 个范畴。

3.2 主轴编码

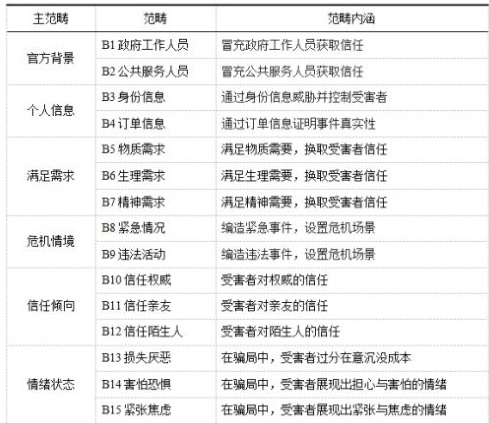

通过再次分析原始文本,参考研究对象、研究情景等情况,具体分析范畴的属性,通过对不同范畴的比较和逻辑归类,进一步产生主范畴。通过再次归类,形成本文的 6 个主范畴,具体编码结果见表 3-1。

表31主轴编码结果

3.3 选择性编码

选择性编码是指通过研究核心范畴,解构其内在关联性,整理关系线索,并运用逻辑关系对相关概念碎片进行连接。通过对开放性编码、主轴编码两个阶段联系分析,基本得到涵盖大学生遭受电信网络诈骗的影响因素的主要范畴。通过理论饱和度检验,对随机抽取访谈资料 10 份,并按照前文所述步骤依次重新进行开放性编码、主轴编码。经分析,未从上述文本资料中归纳出新概念,基本实现理论饱和。

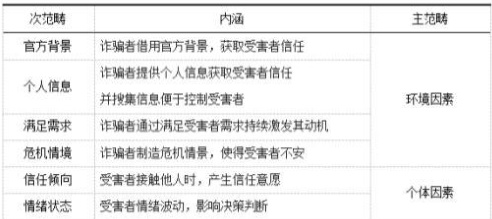

3.4 电信网络诈骗影响因素

在编码归类的基础上,从环境与个体两个维度对大学生遭遇电信网络诈骗的影响因素展开分析。研究发现,包含官方背景、个人信息、满足需求与危机情境在内的环境因素与涵盖信任倾向、情绪状态的个体因素在电信网络诈骗中发挥重要作用,具体结果见表3-2。

表32选择性编码结果

官方背景是指诈骗实施者凭借特定身份与受害者进行沟通交流。 访谈发现,部分大学生在初始阶段保持警惕心理并试图寻找诈骗者的错漏之处。但在现实情境中,诈骗者往往借官方身份建立正面形象并打消受害者顾虑,围绕预先准备的假身份展开对话,社会经验不丰富的大学生群体难以找到其纰漏。

个人信息可以为诈骗者的身份背书,同时个人隐私也可以对受害者构成威胁。访谈发现,适时提及受害者的个人信息会换取信任或减少质疑。

满足需求指诈骗人利用受害者的投机心理,满足其需求促使其保持信任并持续行骗。初始阶段,受害者可能产生怀疑,但随着诈骗者逐步诱导且满足需求,受害者会逐渐放松警惕使诈骗活动顺利进行。

危机情境指诈骗者虚构危机情境,通过虚构与受害者相关的情景构建危机事件干扰受害者判断。由于时间有限且情况紧急,受害者难以冷静思考,为诈骗者施骗创造条件。

信任倾向指信任其他个体或群体的一般意愿,在本研究中主要表现为信任权威、信任亲友以及信任陌生人。访谈发现,部分大学生会对有相同爱好或消费相似产品的陌生人表现出更多信任。

情绪状态指个体面对突发状况时产生的情绪波动,在本研究中主要表现为损失厌恶、害怕恐惧以及紧张焦虑,上述情绪状态对决策质量产生直接影响。

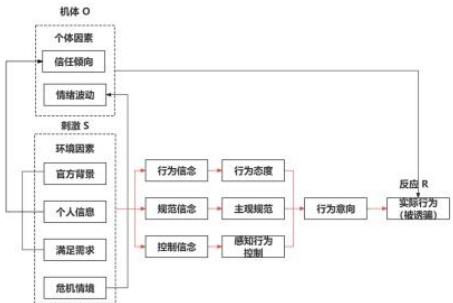

3.5 大学生电信网络诈骗诱骗机理分析

结合影响因素基于刺激-机体-反应理论从心理活动、行为反应的角度对诱骗机理进行分析,同时,基于计划行为理论,从意愿产生至行为执行的视角对诱骗机理展开分析,构建大学生群体采纳欺诈信息的诱骗机理理论模型,见图3-1。

图3-1 网络诈骗情境下大学生受欺诈信息诱骗的机理模型

4 对策与建议

4.1 切断诈骗刺激路径

从刺激-机体-反应模型的角度来看,犯罪分子从多个方面驱动受害人的心理活动,使受害人形成信任倾向或产生情绪波动,进而导致其选择接受欺诈信息并完成诈骗者指令。因此,通过培养学生质疑精神来改变信任倾向和增强学生心理能力来减少情绪波动,对于切断诈骗刺激路径尤为重要。

在信任倾向维度,着力培养学生独立思考与批判性分析的思维能力,以及质疑精神。 质疑精神能够帮助学生不盲从,遭遇诈骗活动时不听信对方的一面之词,不被对方的身份背景蒙蔽,不接收对方用于建立信任的干扰信息,能够保持警惕并敢于质疑。

在情绪波动方面,针对在校大学生遭受电信网络诈骗的受骗心理,制定相应的网络安全教育方案,加强对大学生的防骗意识教育,让学生在危机面前保持冷静,将情绪波动控制于合理范围内的。加大心理课程设置的投入,开放心理辅导室并积极宣传,让大学生有渠道有勇气向老师和同学说出内心的想法和诉求,便于老师同学及时发现学生的不良倾向并加以疏导,必要时加以干预。

4.2 切断被害反应路径

在计划行为理论框架下,受害人的行为意愿主要受到其信念因素的影响,信念影响受害者的行为态度、主观规范以及感知行为控制,最终影响其行为决策,使得受害者更有可能形成执行犯罪分子期望的行为,形成被诱骗的结果。因此,树立学生的反诈观念,增强其信念感是切断被害反应路径的重要途径。

大学生群体虽然接受新信息能力强,但在信息处理和风险评估上缺乏经验。通过拍摄反诈小视频、举办反诈文艺汇演等多种多样的形式,利用学校公众号、官博等多平台加大电信网络诈骗的宣传力度。

邀请相关领域专家,开展电信网络诈骗防治活动,通过权威专家的科普让学生重视诈骗防范,影响学生的规范信念,同时控制学生的自我效能,使学生有信心应对和规避诈骗但不会对个人能力盲目自信,进而避免受骗行为意向的出现。

参考文献

[1]李辉. 电信诈骗情境下受害人欺诈信息接受意愿及其分享行为研究[J/OL]. 图书情报工作, 20265(7): 90-102.

[2]赵雷, 陈红敏. 电信诈骗中青年受骗的影响因素和形成机制研究[J/OL]. 中国青年社会科学, 2022, 41(3): 102-112.

[3]陈红敏, 赵雷, 郭素然, 等. 电信诈骗如何导致误信:影响因素、解释理论及研究展望[J]. 华南师范大学学报(社会科学版), 2023(2): 94-106, 207.

[4]董邦俊, 王法. “互联网 +, 背景下电信诈骗侦防对策研究[J/OL]. 理论月刊, 2016(8): 109-113, 156.

[5]楚雪华. 电信诈骗犯罪的惩治与防范研究——由“徐玉玉事件”引发的思考[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2016, 37(S2): 81-83.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)