品管圈模式下营养干预提升老年慢性心力衰竭患者容量管理准确率的实践与效果

朱洁 王爱芳

榆林市星元医院/ 榆林市第四医院 719000

一、引言

慢性心力衰竭(CHF)是老年人群中常见的心血管综合征,随着年龄增长,其患病率呈指数级上升趋势。据《中国心力衰竭诊断和治疗指南 2024⟩ 数据显示,65 岁以上人群 CHF患病率达 4.5% ,且因容量负荷过重导致的急性失代偿是患者反复住院的主要原因。传统容量管理主要依赖利尿剂使用、液体出入量监测及限盐限水等措施,但老年患者常合并多种基础疾病,存在胃肠功能减退、味觉敏感度下降、饮食结构单一等问题,导致营养不良发生率高达 50% 以上。营养不良不仅加剧水肿、电解质紊乱,还会削弱心肌收缩力,形成“容量失衡- 心功能恶化”的恶性循环。

品管圈(QCC)作为一种成熟的质量管理工具,通过多学科协作、持续质量改进的模式,已在糖尿病管理、压疮预防等领域取得显著成效。然而,将 QCC 应用于老年 CHF 患者营养管理与容量控制的研究仍相对匮乏。本研究基于 QCC 框架,聚焦营养干预环节,旨在探索提升容量管理准确率、改善患者预后的有效路径。

二、资料与方法

2.1 研究对象

选取 2024 年 6 月—2025 年 6 月于我院心内科住院的 120 例老年 CHF 患者为研究对象,纳入标准:①年龄≥ 60 岁;②符合《中国心力衰竭诊断和治疗指南 2024》中慢性心力衰竭诊断标准; ③ 意识清楚,具备基本沟通能力; ④ 签署知情同意书。排除标准: ① 合并恶性肿瘤、终末期肝肾疾病; ② 严重认知障碍或精神疾病; ③ 近3 个月内接受过肠内/ 肠外营养支持。按干预时间分为干预前组(2024 年 6—12 月)与干预后组(2025 年 1—6 月),两组患者基线资料(年龄、性别、NYHA 心功能分级、合并症等)差异无统计学意义( P>0.05 ),具有可比性。

2.2 品管圈干预措施

2.2.1 组建 QCC 小组

成立由 1 名心内科主任医师、2 名专科护士、1 名注册营养师构成的核心圈员团队,并邀请 1 名临床药师担任顾问。明确分工:医师负责病情评估与治疗方案调整,护士执行日常监测与干预措施,营养师主导营养方案制定与患者教育,药师协助药物- 营养相互作用管理。开展为期2 周的专项培训,内容涵盖CHF 病理生理机制、营养管理策略、QCC 工具应用(如鱼骨图、甘特图)等。

2.2.2 现状调查与根因分析

通过回顾性病历分析,对干预前组患者的容量管理及营养相关数据进行梳理,发现以下问题:

营养评估缺失: 45% 的患者入院时未接受规范营养评估,导致低蛋白血症、电解质紊乱未及时干预;

饮食指导粗放:限钠医嘱执行率仅 48.3% ,患者普遍存在隐性高钠摄入(如腌制品、酱油);

患者依从性差: 32% 的患者因饮食口感差、知识缺乏而未严格执行饮食计划。利用鱼骨图从“人员、方法、环境、患者”四维度进行根因分析,确定核心因素为:①缺乏标准化营养评估流程; ② 饮食指导缺乏量化与个性化; ③ 患者健康认知不足; ④ 多学科协作机制不完善。

2.2.3 针对性营养干预措施(1)个性化营养评估与阶梯式方案制定

分级评估:患者入院 24 小时内,由营养师采用微型营养评定法(MNA)结合血清生化指标(ALB、PA、电解质)进行分级评估。根据评估结果将患者分为3 类:

高风险组(MNA<17 分或 ALB<30g/L ):每日监测体重、电解质,制定高蛋白( 1.2g/kg/d )、低钠( <2g/d )饮食计划;

中风险组( 17⩽MNA<24 分或 30g/L⩽ALB<35g/L ):每周 2 次营养评估,蛋白质摄入调整为 1.0g/kg/d ,限钠 <3g/d ;

低风险组( MNA⩾24 分且 ALB⩾35g/L ):常规饮食指导,每月复评。

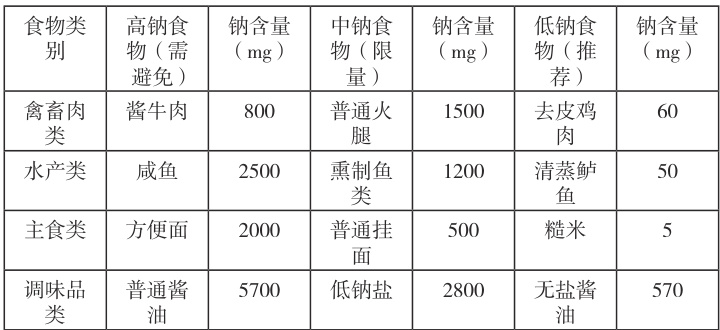

阶梯式饮食方案:针对低蛋白血症患者,设计“基础餐 + 加餐”模式,如早餐增加无糖希腊酸奶(含蛋白质 10g/100g ),午餐搭配清蒸鱼(蛋白质 18g/100g );水肿严重者严格限制隐形钠摄入,采用无盐酱油、柠檬汁替代传统调味品,并提供《常见食物钠含量速查表》(表1)。

表1 常见食物钠含量速查表(每100g)

(2)精准饮食指导与动态监督

可视化教育:制作图文并茂的《CHF 患者饮食手册》,包含食谱示例、食物模型对比图(如1 包方便面钠含量 ≈1 天限钠量),并通过床边演示、短视频推送强化记忆。

量化管理:设计“饮食打卡表”,患者或家属需记录每日食物种类、分量,责任护士通过照片审核、实物称重进行核查,发现偏差及时联合营养师调整方案。例如,某患者因食用咸鸭蛋导致体重骤增,营养师立即将其调整为低盐鸡蛋羹,并增加鸡胸肉摄入以维持蛋白供

给。

(3)多维度动态监测与反馈优化

数据驱动调整:每周召开QCC 圈会,分析容量管理数据(如体重变化趋势、出入量误差率)与营养指标,利用柏拉图分析法确定关键改进点。例如,针对部分患者因无盐饮食依从性差导致的钠摄入超标问题,调整为“3 阶段限钠法”(急性期 <2g/d →过渡期 2-3g/d →维持期 3g/d)。

医患协同管理:建立“患者 - 护士 - 营养师”三方沟通群,提供 24 小时在线咨询,解答饮食疑问;定期推送科普知识(如“心衰患者如何挑选零食”),提升自我管理能力。

三、结果

3.1 容量管理准确率显著提升

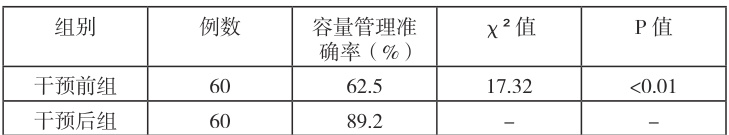

干预后组容量管理准确率(液体出入量记录误差 ⩽100ml 天数占比)从 62.5% 提升至89.2% ,差异具有高度统计学意义( χ2=17.32 ,P<0.01,表 2)。

表2 两组容量管理准确率对比

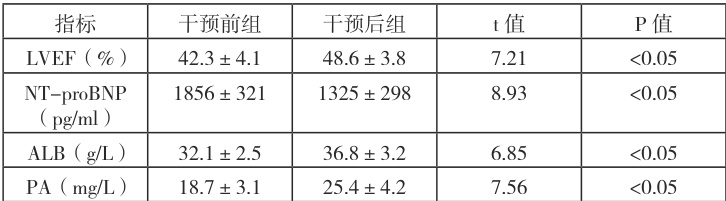

3.2 心功能与营养指标显著改善

干预后组 LVEF 较干预前显著升高( 48.6±3.8% vs 42.3±4.1% , P<0.05 ),NT-proBNP水平显著降低( 1325±298pg/ml vs 1856±321pg/ml , P<0.05 );ALB 从( 32.1±2.5 )  升至( 36.8±3.2 )

升至( 36.8±3.2 )  ,PA 从( 18.7±3.1 ) mg/L 升至( 25.4±4.2 ) mg/L ,差异均有统计学意义( P<0.05 ,表3)。

,PA 从( 18.7±3.1 ) mg/L 升至( 25.4±4.2 ) mg/L ,差异均有统计学意义( P<0.05 ,表3)。

表3 两组心功能与营养指标对比 {x±s )

3.3 再住院率显著降低

干预后组 6 个月内再住院率为 13.3% (8/60),显著低于干预前组的 31.7% (19/60),差异具有统计学意义( χ2=8.14 , P<0.05 )。

四、讨论

4.1 营养干预对容量管理的核心作用机制

本研究证实,基于 QCC 的营养干预通过 **“纠正营养不良 - 优化渗透压平衡 - 减轻容量负荷” ** 的路径,显著提升容量管理效果。一方面,个性化蛋白质补充(如 1.2g/kg/d 优质蛋白摄入)有效改善低蛋白血症,提高血浆胶体渗透压,减少组织间液潴留;另一方面,严格限钠结合隐形钠管控,直接降低钠水重吸收,减轻心脏前负荷。研究显示,干预后组患者体重波动幅度较干预前减少 43% ,间接印证了营养干预对容量平衡的调节作用。

4.2 QCC 模式的协同增效价值

QCC 通过多学科协作与持续改进机制,弥补了传统营养管理的不足。例如,营养师主导的标准化评估流程使营养风险识别率从 55% 提升至 92% ;护士的日常监督与医患沟通群将饮食依从性从 68% 提高至 89% 。此外,QCC 的动态反馈特性确保了干预措施的适应性,如针对患者口味偏好调整食谱,或根据肾功能变化微调蛋白质摄入量,进一步提升了管理精准度。

4.3 本研究的局限性与展望

尽管本研究取得显著成效,但仍存在样本量较小、单中心研究等局限性。未来需扩大样本范围,开展多中心、随机对照研究,并延长随访周期,进一步验证该模式对长期预后(如全因死亡率、生活质量)的影响。此外,探索将人工智能(如饮食记录 AI 分析)融入 QCC流程,或可进一步提升管理效率。

五、结论

品管圈模式下的营养干预通过系统化、个性化的管理策略,显著提升老年慢性心力衰竭患者容量管理准确率,有效改善心功能与营养状态,降低再住院风险。该模式整合多学科资源,兼具科学性与可操作性,值得在临床推广应用。

参考文献

[1] 中华医学会心血管病学分会 . 中国心力衰竭诊断和治疗指南 2024[J]. 中华心血管病杂志 , 2024, 52(1):15-39.

[2] McMurray JJV, et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2021[J]. Eur Heart J, 2021, 42(36): 3599-3726.

[3] 王芳 , 等 . 老年慢性心力衰竭患者营养状况与容量管理相关性研究 [J]. 护理学杂志 ,2023, 38(15):42-45.

[4] 赵静 , 等 . 品管圈在慢性病患者营养管理中的应用进展 [J]. 中国临床营养杂志 , 2022,30(4):335-339.

[5] Johnson ML, et al. Nutritional management of heart failure: a scientific statement from the American Heart Association[J]. Circulation, 2022, 146(15): e715-e737.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)