翻译规范理论视角下的林语堂《兰亭集序》英译过程中译者主体性研究

乔钰榕

天津大学外国语学院 天津 300350

1. 引言

在全球化背景下,越来越多的中国经典文学作品被翻译成外语,以促进文化了解与交流。其中,《兰亭集序》以其独特的语言之美与深厚的文化内涵成为文言文研究的重要对象。林语堂的《兰亭集序》英译本凭借其传神的语言和文化的再现,成为中西文化交流的重要桥梁之一。然而,文言文的翻译并非易事,原文本与目标文本在语言表达、文化背景和审美取向上的差异,往往给译者带来巨大的挑战,要求译者在忠实于原文的同时,发挥主观能动性,根据目标语言和文化的特点进行适当的调整与再创造。

2. 理论概念

吉 迪 恩·图 里(Gideon Toury), 提 出 了“ 翻 译 规 范 ”(TranslationNorms),强调译者必须在两种完全不同的语言文化规范之间做出抉择的必要性,译者需要决定自己的译文是靠近源语言文化还是靠近目标语言文化,充分发挥译者主体性。图里认为翻译规范可分为三个维度:预备规范、初始规范和操作规范。

预备规范影响译者的定位以及翻译的不同阶段。初始规范是“在构成翻译基本价值的两个相互冲突的约束源之间有意无意地做出的基本选择”[1]。操作规范关注更为微观的层面,可进一步分为母语规范和文本语言规范,分别涉及翻译文本的布局和完整性(省略、添加、位置变化等)和指导目标文本的语言材料选择或原始材料的替换。

3. 源语言与目标语言的差异

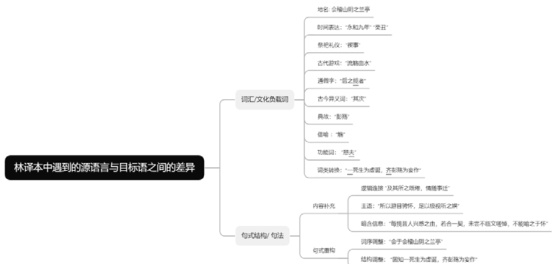

王羲之的《兰亭集序》在语言表达上具有广泛的文言文特色,造成源语言和目标语言之间的差异。其中,词汇方面包括地名、时间表达、祭祀礼仪、游戏、通假字、古今异义、典故、借代、虚词和词类转换等 [2][5];句式包括省略内容的意合句和需要调整结构的中英差异句。在翻译过程中,林语堂着重处理了这些特殊的语言现象。

图1 林译《兰亭集序》中源语与目标语的差异

4. 翻译分析

图里认为,翻译是目的语社会的一种文化现象,既要符合目标语的语言规范、读者的社会文化背景和心理预期,同时译作还会对目标语社会的语言文化产生一定影响 [1]。因此,下文将借助三种规范来研究译者在翻译过程中如何发挥主观能动性。

从预备规范角度来看,林语堂选择翻译《兰亭集序》的翻译政策的原因可以从两个角度切入:第一,翻译动机和目的。20 世纪初,西方对中国文化的兴趣逐渐增加。林语堂选择翻译《兰亭集序》并非单纯为了语言转换,为了借助翻译在一定程度上推动目标文化对中国文学和哲学的再认知,为中西文化的交流搭建桥梁 [4]。第二,目标文化的可接受性。林语堂敏锐地意识到西方读者对中国古典文学的陌生和好奇,于是选择了被誉为“天下第一行书”的《兰亭集序》。其书法飘逸流畅,语言简洁精炼,展现了东晋时期的文学特色,符合西方读者对中国古典文学的好奇心,保证了西方读者对该作品的接受度。

4.2 初始规范下的译文分析

初始规范是译者在翻译过程中选择遵循源语规范还是目标语规范的总体倾向,即在充分性和可接受性之间的总体选择。在实践中,翻译总会涉及两极之间的折衷或组合。为保证英文版本的可读性,林语堂坚持“译文对目标读者的可接受性优先”的初始规范倾向。在这种规范的指导下,林语堂以归化策略为主,充分发挥主体性,对文化负载词进行处理,力求实现译文的可接受性。

例1:

原文: 永和九年,岁在癸丑。

林译 :It is the ninth year of Yonghe (A.D.353), also known as the year of Guichou in terms of the Chinese lunar calendar.

“永和”是中国古代东晋皇帝的年号,年号纪年法是中国古代的独特文化标志,在西方文化中没有对应的概念,若是译者不加解释地直译,会加大阅读难度甚至造成西方读者的误解。于是林语堂选择音译并在括号中标注了“永和九年”的具体年份,既保留了原文风味又有助于读者把握事件发生的大致时代。

例 2:

原文: 固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

林译 :Now I come to realize that it has been ridiculous for me to equate death with life, long life with short life.

“彭”指彭祖,古代传说中长寿的人;“殇”是指未成年而死的人。“彭殇”分别指长寿者和短寿者。翻译过程中,林语堂直接翻译出了这一文化负载词的确切内涵“long life”和“short life”;“一”和“齐”是文言文中的词类转换。“一”本是数量名词,在这里转换为了动词“使……一致”;“齐”本是形容词,在本句中转换为了动词“让……相等”。译者没有分析这一概念,而是直接翻译为了本质概念。在翻译过程中,林语堂以目的语为导向,努力降低外国读者阅读难度。

例3:

原文: 后之视今,亦由今之视昔,悲夫!

林 译 :The descendants view us just the way we look at our predecessors, and how woeful it is!

“夫”是古汉语中的语气词,常出现在句末,用以表达作者的语气和情感。林语堂将汉语中的古典语气词“夫”翻译成英语单词“how”,与形容词结合在一起,在目的语中构成感叹句结构,强调情感表达,从而有效地传达了哀叹的重点和情感。

4.3 操作规范下的翻译分析

操作规范可被视为指导行为本身的决策,影响着文本的矩阵、语言的传播方式以及语言的实际口头表达方式,可细分为母体规范和文本语言规范。母语规范具体表现为译者根据自己的主观能动性进行主动积极的调整,制约作为源语言替代物的目标语言本身,并决定这些内容在文本中的位置。文本- 语言规范可以“支配语言材料的选择,用于目标文本的表述,或替换原始材料”[1]。林语堂翻译过程中对操作规范的遵循主要体现在微观层面的词句调整与选择上。

例4:

原文: 所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

林 译 :Thereby we can refresh our views and let free our souls, with luxuriant satisfaction done to both ears and eyes. How infinite the cheer is!

原句是汉语中常见的无主语结构。汉语是一种依靠上下文和隐含意义的语言,即使缺少主语或其他句子成分,读者也能把握大致意思。但在英语中,主语是不可或缺的。为了保证译文结构的完整性和内容的表达,译者根据上下文添加了主语,构成完整、合规范的英文句。

例 5:

原文: 暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

林译 : On one of those late spring days, we gather At the Orchid Pavilion, which is located in Shanyin County, Kuaiji Prefecture, for dispelling bad luck and praying for good fortune.

本句中的“会稽山阴之兰亭”是指不同的地点名称,中文中描述地点时一般遵循从大到小的顺序,而英文中描述地点一般遵循从小到大的原则。鉴于中英文的这一表达习惯差异,汉译英遇到地点词时,译者都要主动对词序进行调整。林语堂在此将原文从大到小顺序的“会稽山阴之兰亭”,译为从小到大的“theOrchid Pavilion…Shanyin County, Kuaiji Prefecture”。

例 6:

原文: 固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

林译 :Now I come to realize that it has been ridiculous for me to equate death with life, long life with short life.

在这个句子中,有多个类似的表达:“一”和“齐”都表达了“整齐划一”的意思,“虚诞”和“妄作”都指“不切实际的幻想”。汉语经常在句子中重复词语或使用类似的词语,以创造平行结构或强调内容。然而,英语规范不赞成重复。因此,译者省略了重复的“一”和“齐”,以及同义词“虚诞”和“妄作”,均只翻译了一次,将内容进行了整合以避免冗余,并符合目标语言的习惯。

6. 结语

林语堂选择有代表性的文本,以“归化”为主要方法,采用具体翻译策略,体现了翻译中国古典文本的灵活性和创造性。同时林语堂采用音译、意译和注释等多种方法翻译文化负载词,运用增译、重构等技巧,将古典汉语的独特表达方式融入英语的语法结构中,体现了林语堂在翻译过程中译者主体性的发挥。未来的研究可以探索更多的翻译样本和理论框架,进一步研究如何将中国古典文本全面翻译成英文,从而为中国文化的国际传播提供更有力的支持。

参考文献

[1]T oury, G. (2012). Descriptive T ranslation Studies and Beyond. John Benjamins Publishing C ompany Ṭuri G. Descriptive translation studies and beyond [M]. Amsterdam: Benjamins, 1995.

[2] 程静 .《兰亭集序》林语堂英译本中的文化翻译观探析 [J]. 华北水利水电大学学报 ( 社会科学版 ),2020,36(04):111- 114.

[3] 林语堂. 古文小品英译[M]. 北京: 外语教学与研究出版社,2009.

[4] 熊莉萍 , 莫新语 . 图里翻译规范下林语堂《兰亭集序》英译研究 [J]. 宁波开放大学学报 ,2023,21(04):29- 34.

[5] 张李亚,黄蕾. 从忠实、通顺、美看林语堂文言文本翻译策略——以《兰亭集序》英译本为例 [J]. 吉林广播电视大学学报 , 2020,(03):99- 101+130.

作者简介:乔钰榕(2002—),女,河北邯郸人,硕士在读,研究发现:英汉翻译。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)