高中语文古诗教学中多篇联读与单篇精读相结合的实践研究

杨丽民 刘小红

贵州省思南中学565100

引言

古诗作为中华优秀传统文化的重要载体,蕴含着古代人的感情智慧,美感追求,文化精神。《普通高中语文课程标准(2017 年版 2020 年修订)》就明确要求高中生要“感受文学作品的思想内涵和艺术魅力,体会语言文字的表达效果”以及培育“文化传承与理解”的核心素养。可是当前高中古诗教学却出现了两种错误做法:“单篇精读”的倾向:过于看重“一字一句”地解读字词,手法,情感,“钻进去”的同时却很容易陷于“出不来”,从而很难获得对一位诗人,一种诗歌类别或者一种文化主题的总体感受。“多篇联读”的倾向:过于注重把主题相关的诗堆积起来,忽视对单篇文本的深度钻研,“堆出来”了但并不“化进去”,联读就变成了形式上的联系,学生很难领会文本的独特价值。

一、多篇联读与单篇精读结合的理论依据

(一)建构主义学习理论

建构主义认为学生的学习不是被动接受的过程,而是主动建构意义的过程,需要把新信息与已有的知识经验结合起来,形成新的知识结构。古诗教学中单篇精读是“新信息输入”的关键:学生解读《登高》中“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回”,学习“意象叠加”手法,了解杜甫晚年的身世之悲,这是个体知识的“基点”。多篇联读是“知识建构”的过程:学生将《登高》与《秋兴八首(其一)》《登岳阳楼》联读,对比三首诗中不同的“秋”意象以及“家国情怀”的不同表达,建构起“杜甫晚年诗歌风格”的知识框架,实现从“碎片化理解”到“系统性认知”的转变。

(二)认知负荷理论

认知负荷理论认为,学生的认知资源是有限的,教学要处理好“必要负荷”与“额外负荷”之间的关系,如果只是单篇精读,把“万里悲秋常作客”的“八层悲”反复拆解,容易出现“认知过载”,学生消化不了;如果只是多篇联读,文本之间没有逻辑关联,比如把《静夜思》和《登高》随便拼凑在一起,容易增加“额外认知负荷”,学生也很难把握重点。“单篇 + 联读”的结合模式,一方面通过单篇精读降低“理解负荷”,先让学生吃透基础;另一方面通过联读的“关联性设计”降低“整合负荷”,围绕同一个主题/ 意象展开,让学生在有限的认知资源中,既吃透细节,又打开视野。

(三)语文核心素养导向

高中语文核心素养中的“语言建构与运用”“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”,都要靠“精读 + 联读”来实现:单篇精读中,学生品读《水调歌头·明月几时有》的“但愿人长久,千里共婵娟”,锤炼语言感知力,体会“以理喻情”的审美特质,这是核心素养的“微观培养”;多篇联读中,把《水调歌头》和《静夜思》《枫桥夜泊》联读,对比“月亮”意象从“思乡”到“哲思”再到“愁绪”的不同表达,能提升学生的思维比较能力,理解“意象的文化内涵”,这是核心素养的“宏观提升”。

二、多篇联读与单篇精读结合的实践策略

(一)联读文本的选择:聚焦“关联性”,助力单篇目标

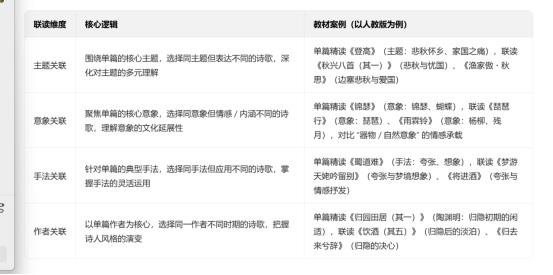

联读文本不是任意拼凑,要以“单篇精读的核心目标”为锚点,从“主题、意象、手法、作者”四个维度筛选,做到“联读为精读服务,精读为联读奠基”,具体策略如下:

(二)教学流程的设计:遵循“三段式”实现深度衔接

结合高中学生认知规律,“精读 + 联读”教学流程可分“单篇精读奠基→多篇联读拓展→整合迁移提升”三个阶段,每阶段有明确目标任务,不脱节。

1. 单篇精读:聚焦“细节”,夯实理解根基

精读阶段需要聚焦“文本的独特性”,引导学生由“字词→意象→情感→手法”层层递进,去挖掘一篇文本的核心价值。以《登高》为例,具体步骤如下::

初读“解意”:疏通字词(渚、潦倒、浊酒),梳理脉络(首联写景、颔联写景、颈联抒情、尾联抒怀),把握基本内容;

再读“品象”:聚焦“风、天、猿、渚、沙、鸟、落木、长江”八大意象,小组讨论“意象群的共同特点”(萧瑟、壮阔),感受“以壮阔之景衬悲凉之情”的效果;

三读“悟情”:联系杜甫晚年“漂泊西南、老病孤愁”的背景,体会“万里悲秋常作客,百年多病独登台”的“八层悲”(万里:空间远;悲秋:季节悲;常作客:漂泊久;百年:年岁老;多病:身体衰;独登台:孤独深),理解“身世之悲与家国之痛”。

2. 多篇联读:寻找“关联”,构建知识网络

联读阶段需要以“精读文本”为参照,以“对比、比较、归纳”的方式,引导学生发现不同文本之间的异同,形成整体认知。还是以《登高》作为精读文本,联读《秋兴八首(其一)》《渔家傲·秋思》为例:

任务1:“意象对比”——学生画表格,比较三首诗中“秋意象”的具体内容(《登高》的“落木”、《秋兴》的“玉露”、《渔家傲》的“雁去”),以及它们所指向的情感(分别是“悲凉”“凄清”“苍凉”)。

任务2:“主题深化”——组织全班讨论“同样是‘悲秋’,杜甫的‘悲’和范仲淹的‘悲有什么不同呢?”(杜甫:个人身世与家国命运的交织;范仲淹:边塞战事与爱国责任的矛盾);任务3:“手法归纳”——让学生归纳三首诗“写景抒情”的共同点(情景交融)和不同点(《登高》对仗写景,《渔家傲》用典抒情)。

3. 整合迁移提升:强化“应用”,转化学习能力迁移阶段应引导学生将“精读 + 联读”成果转化为“鉴赏能力”,设计“实践性任务”,如:写作任务:《“秋”的多面性——从〈登高〉到〈渔家傲·秋思〉》

杜甫《登高》与范仲淹《渔家傲·秋思》皆以“秋”为背景,却展现出秋的多面性。《登高》中,“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回”,借秋风、落叶等意象,营造出凄凉萧瑟之感,诗人漂泊异乡,年老多病,悲秋之情中蕴含着身世之叹与忧国之思,主题深沉厚重。而《渔家傲·秋思》里,“塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意”,秋日边塞的独特景象勾起戍边将士的思乡之情,秋在这里既是时间标记,又暗示着战事紧张和生活艰苦,情感复杂交织。两篇作品通过不同意象组合,赋予秋或凄楚或苍凉的韵味,主题也从个人悲情延伸至家国情怀,呈现出秋丰富的内涵层次

展示任务:以“杜甫的家国情怀”为主题,制作 PPT,将《登高》、《春望》、《茅屋为秋风所破歌》内容结合起来,论述杜甫情怀的“变与不变”;

仿写任务:《校园秋景》落叶纷飞叠寂寥,寒蛩幽泣衬萧条。书声渐冷添愁绪,桂影轻摇念旧韶

三、教学案例:杜甫家国情怀主题实践

(一)教学目标

1. 精读《登高》把握“意象叠加”“情景交融”手法,理解杜甫晚年身世与家国之痛2. 联读《春望》《茅屋为秋风所破歌》,对比杜甫不同时期“家国情怀”表达的不同,体会情怀的变化。

3. 培养学生诗歌对比鉴赏能力,体悟中华传统文化“忧国忧民”精神内核

(二)教学过程

1.《登高》单篇精读(40 分钟导入:播放杜甫晚年西南漂泊的纪录片片段,奠定背景

精读步骤:按“解意—品象—悟情”展开(前文);重点突破“‘万里’‘百年’的炼字效果”“颔联对仗的工整性”“尾联‘浊酒’的情感象征”;小结:《登高》核心:借“秋景”抒“秋心”,融“个人漂泊苦”与“国家战乱痛”于一体

2. 多篇联读拓展(60 分钟)

第一步:《春望》联读:安史之乱初期杜甫困居长安之作

快速疏通文意之后,提问引导:“《春望》中‘国破山河在,城春草木深’的‘破’和‘深’,和《登高》的‘落木萧萧下’相比,哪一个更体现战乱的残酷呢?为什么?”(引导学生感受“山河依旧”与“草木荒芜”的反差,《春望》的“忧国思亲”更直接)

第二步:《茅屋为秋风所破歌》解读(安史之乱后期,杜甫居于成都

小组合作任务:“从‘个人困境’到‘家国关怀’,《茅屋》与《登高》有何不同?”(《登高》是“个人痛苦中隐含家国忧”,《茅屋》是“个人受难后升华到家国担当”,如“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”);

第三步:整体归纳

师生共同梳理:杜甫的“家国情怀”从《春望》(忧国思亲)到《登高》(身家与家国交织)再到《茅屋》(舍己为人),始终围绕“民”展开,情感从“沉痛”到“博大”。

3. 整合迁移提升(20 分钟)

任务:“假如你是杜甫的‘跨时空读者’,给杜甫写一封信,结合今天学习的三首诗,说一说你对杜甫‘家国情怀’的理解。

要求:请提供需要重写的论文段落内容,我将按照要求为您改写

反馈:选 2-3 篇好信,全班交流,老师点评重点“对杜甫情怀的理解有多深”“对诗歌细节的运用如何”。

(三)教学效果反思

该案例采用“精读《登高》打基础,联读两诗拓视野”,学生不但掌握单篇的细节(《登高》的意象、手法),而且从“时间维度”把握杜甫情怀的演变,实现“细节理解”与“整体认知”的统一。课后反馈显示, 85% 的学生认为“更懂杜甫为什么被称作‘诗圣’”,78% 的学生能独立分析“同一诗人不同作品的风格差异”,达成核心素养的培养。

四、实践中的现存问题与解决对策

(一)现存问题

1. 联读文本选择“失度”,要么文本太多(一次联读 5-6 首诗),学生难以应对;要么文本关联性太低(《登高》和《山居秋暝》联读,主题相差太大),无法形成有效对比。

2. 精读与联读“脱节”:有些教师先用30 分钟精读一篇,然后用10 分钟快速串讲联读文本,学生还没来得及消化单篇,联读就结束了,两者之间没有逻辑衔接。

3.学生参与“被动”:联读阶段,多是教师“对比分析”,学生只是记录,没有自己的思考(“为什么选这两首诗联读”“我发现了哪些异同”),很难发挥主体性。

4. 教师专业素养“参差不齐”:有些教师对于古诗教学理论的领悟并不深,对于多篇联读和单篇精读相结合的教学方法掌握得不够熟练,所以在实际操作过程中很难达到理想的效果。5. 教学评价“单一”:只关注学生对古诗知识点的记诵,而忽视了对学生审美能力、思维能力和文化传承能力的评价,不能全面体现教学效果。

(二)解决对策

1. 优化联读文本选择:遵循“少而精”原则,每次联读文本不超过2-3 首,而且要符合“一主两辅”(1 首精读文本+2 首联读文本);选择前确定“联读目的”,如“为了深化主题”“为了对比手法”,保证文本与目的契合度高。

2. 设计“衔接性问题”。在精读与联读之间设计“过渡问题”,如精读《登高》后问:“《登高》里杜甫的‘家国之痛’是借‘个人身世’来抒发的,那么在《春望》里,面对‘国破家亡’,杜甫又是如何直接抒发自己的忧国之情的呢?这样自然地进入联读环节。

3. 加强学生主体性:联读阶段用“任务驱动”,比如设计“小组对比表”“联读辩论赛”(如“杜甫的‘悲’是消极还是积极”)“学生主讲”(由小组来分析一首联读文本),让学生从“被动听”变成“主动探”。

4. 反馈与调整:创建有效的反馈体系,尽快搜集学生对于“精读 + 联读”教学模式的反馈意见,利用问卷调查,小组讨论等手段,弄清学生在哪部分存有疑惑,哪些地方想要深入探究,依照反馈来灵活调整教学内容和方法,保证教学活动一直符合学生的实际需求。

5. 教师发展:定期组织教师开展古诗教学研讨会,工作坊等活动,帮助教师加深对“多篇联读与单篇精读相结合”的教学模式理解并付诸实践,鼓励教师分享成功的案例与经验,构建教学共同体,共同探寻更高效的古诗教学法。

6. 运用多媒体资源:借助现代技术手段,比如使用 PPT,视频,音频等多媒体资源,充实教学手段,增进学生的学习兴趣和参与度,播放古风音乐,展出古代画作之类的方法,营造古诗学习的文化氛围,加深学生对古诗意境的体会。

结语

“多篇联读 + 单篇精读”这种教学模式,一方面弥补了单篇精读“视野局限”的不足,另一方面又解决了多篇联读“深度不够”的问题,是遵循高中古诗教学规律和核心素养要求的一种有效路径。在实践中,教师要抓住“精读为基、联读为拓、迁移为用”这一核心,通过精心挑选联读文本、精心设计连贯的教学过程、精心调动学生的主动性,使学生能够“走进”单篇文本的细节之处,感受古诗语言的魅力和情感的温度;也能够“走出”单篇文本,搭建起古诗的知识网络,理解中华优秀传统文化的精神内涵。

参考文献

[1] 潘丹萍 . 新课标背景下高中语文古诗词鉴赏教学有效性研究 [J]. 新课程导学 ,2023(06):87- 90.

[2] 蒋香莲 . 高考背景下的高中语文古诗词鉴赏教学研究 [J]. 文渊 ( 中学版 ),2024(04):541-543.

[3] 韩芳. 新课标下高考语文古诗词鉴赏试题与教学研究 [J]. 新课程导学,2023(08):1- 4.

[4] 吴静 . 在“ 群” 参照与任务创新中实现深度学习——学习任务群背景下高中古诗词教学的设计策略 [J]. 语文教学通讯·D 刊 ( 学术刊 ),2024(12):5- 7.

[5] 张合清 . 新课程背景下的高中古诗词阅读教学 [J]. 语文教学与研究 ,2020(06):148- 149.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)