新城市主义视角下的未来城市空间设计

景元梓 井渌

中国矿业大学 建筑与设计学院 江苏徐州 221116

近年来,随着科技的不断发展,人们越来越倾向于选择在互联网上进行交往而忽视了面对面的互动,面对提升居民社区互动的需求,如何改变居民出行方式,激发居民出行意愿,从而促进交往活动,优化社区的整体布局,已成为重要的研究方向。因此,对于设计者来说,寻找新的视角以实现社区功能的全面提升,对于推动城市向高质量、更宜居的方向迈进,具有积极而深远的影响。

1 从柏拉图的理想国到未来城市的探索

19 世纪以前,城市设计规 前5 世纪,柏拉图在其著作《理想国》中提出 控制。理想国的构想,虽然在当时无法实现, 20 世纪,随着工业革命的到来,城市化进程 向技术应对阶段,以解决城市病为导 兴起 ,城市设计规划理念进入了可持续 志着城市设计规划理念进入了一个新的阶段 将更加注重城市的智能化、绿色化和人性化,以创造 的城市环境

2 新城市主义概述

新城市主义是上世纪90 年代美国兴起的一种社会思潮,其目的是为了应对城市化进程中的“空心化”、“郊区化”等现象,建立一种更具可持续性、人性化、社区化的城市生态系统,其核心思想是:社区规划要体现公共性,而不是个人私利。将新城市主义引入社区规划设计原则,有助于满足多元人群的多样化诉求,创造舒适宜人的公共空间,并树立社区公共生活的正面形象。

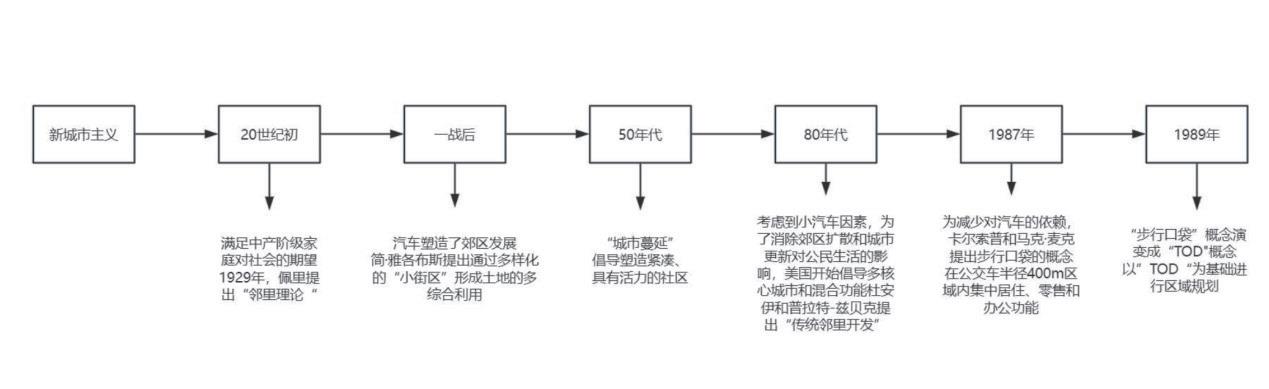

新城市主义的发展始于 20 世纪 70 年代对现代主义规划弊端的反叛,以简·雅各布斯《美国大城市的死与生》(1961)对功能分区和汽车依赖的批判为思想源头,在安德雷斯·杜安尼与伊丽莎白·普拉特 - 兹伊贝克设计的佛罗里达滨海城(1981)中首次完整实践。进入 21 世纪后,该理论在全球实践中持续调适,近年更与韧性城市理论融合,在纽约炮台公园城的抬升步道中体现工程系统与社区生活的平衡。尽管面临精英化、形式复制等争议,其核心始终是雅各布斯的叩问——”城市如何让陌生人在街道相遇并产生信任”。

3“WOVEN CITY”项目解析

3.1 项目概况

“Toyota Woven City”项目是丰田公司的一项开创性尝试,旨在转型为一家以移动为核心的创新公司,而不仅仅是传统的汽车制造商。目标是扩大“移动”的含义,即通过汽车将人们从A 点移动到B 点,也可以通过人员、货物、信息和能源的自由、高效、实用和愉快的移动来“移动心灵”。项目选址位于日本静冈县 susono 市,由丰田的废弃工厂“东富士研究所”改造而成,占地175 英亩(708200 ㎡),项目于2020 年开工,第一个区域的建设将于2024 年底完成,预计将于2025 年低试运行,城市居民预计将从员工开始逐步扩大到约360 人。

3.2 规划设计与建设

编织城市不仅仅是一个科技实验场,更是一个有机结合了住宅、商业、研发、生活配套的未来城市实验室。其以道路、广场、商店、办公室和住宅为特色——类似于现实生活中的城市,发明家和居民可以在这里共同创造新的想法、产品和服务。

项目的设计理念基于三大主线:移动、生活与交流。通过在城市内设计不同类型的道路,如行人道、个人移动设备道和自动驾驶汽车道,编织城市为不同的交通需求提供了灵活的解决方案。

3.2.1 流通性

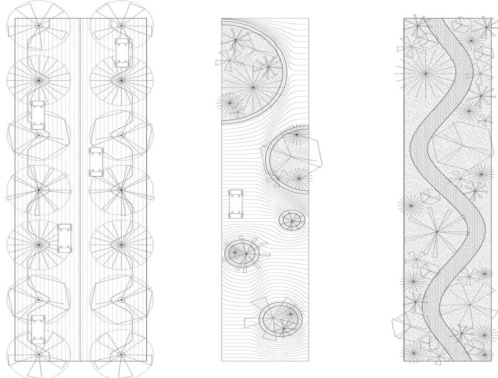

流通性是编织城市设计的核心要素 其目标是最大化城市内部人、物、能、信息的流动效率。因此,BIG 首先按照三种不同的出行方式对典 进行了分类:第一类是供快速交通工具行驶的道路,所有车辆均为自动驾驶、零排放,利用行道树实现人车分离;第二类是行人和低俗个人交通工具皆可通行的行人散步道;第三类是仿照公园环境的狭长人行道,只需步行穿过公园,就可以从城市的某一个地点通行到另一个地点。

图 3 道路规划示意图(来源:BIG)

城市的交通系统采用了多层级的道路设计,以自动驾驶车辆、步行者和个人移动设备的使用者为基础,划分出专门的交通线路。这种多元交通模式确保了不同类型的交通方式互不干扰,从而提升了整体交通的流畅性。特别是在城市内部的货物流通方面,采用了无人机和自动驾驶车辆等智能运输工具,大大降低了传统运输对时间和空间的依赖,减少了拥堵,提高了物资的即时配送能力。

除了物理空间的流通性,编织城市的设计还特别关注信息流通的优化。每个基础设施和公共设施都通过物联网技术连接在一起,形成了一个高效的数据共享网络。这种高度互联的系统不仅能实时监控交通、能源消耗、环境数据,还能通过大数据分析进行动态调整,优化资源的配置,确保城市始终保持高效运转。

3.2.2 拓展性

随着人口的增长或技术的发展,城市可以在不破坏原有结构的情况下进行平稳扩展。例如,编织城市采用了“分区设计”策略,确保每一个分区都具备相对独立的功能,可以在外部需求变化时进行扩展。建筑本身的可扩展性也体现在使用的材料和构建方式上,通过采用预制建筑模块,城市可以在短时间内扩大居住和办公空间,减少建设对日常运营的干扰。

3.2.3 智能化

编织城市的智能化设计超越了单纯的数字技术应用,构建了一个无缝连接、具备高度自我调节能力的城市操作系统。整个城市通过物联网(IoT)和人工智能(AI)技术实现了数据驱动的管理和决策。智能化系统覆盖城市的方方面面,从能源供应、交通调度到垃圾处理、安防监控,所有的系统都能够实现自动化操作和自我优化。

例如,能源管理系统通过传感器实时监测城市各个区域的能源使用情况,并根据需求动态调配能源资源。这种智能化的应用使城市能够持续维持高效运行,同时减少人为干预的需求。

3.2.4 可持续性

可持续性是编织城市的设计核心之一,贯穿于整个城市的空间规划和运营管理之中。丰田编织城市在能源、建筑材料、废物处理和水资源管理等方面都采用了先进的可持续技术,确保城市的运行对环境影响最小化。

能源系统完全基于可再生能源,特别是氢能和太阳能,通过分布式能源系统为整个城市供电。建筑方面,城市中的建筑物均采用高效、环保的材料,如可回收的木材和再生塑料,减少对自然资源的消耗。同时,建筑物设计中也融入了被动式节能技术,例如自然通风和光能利用,减少了对外部能源的依赖。

废弃物管理系统通过智能化的分类回收和循环利用技术,实现了“零废弃物”的目标。城市内的废水处理设施不仅可以高效处理生活废水,还能够将处理后的水循环用于城市的绿化和农业灌溉,进一步降低对自然资源的需求。

3.2.5 复合性

复合性是编织城市设计中体现的另一个关键特征,反映了城市功能的多样化和空间利用的高效性。编织城市融合了居住、工作、娱乐、研发等多种功能于一体,通过合理的空间布局减少了居民的通勤时间,提高了生活便利性和舒适性。

城市的公共空间设计也是复合性的体现。公园、广场等开放空间不仅为居民提供了休闲和社交的场所,同时也是社区活动、文化交流和创意碰撞的场地。城市的社区设计充分考虑了功能的叠加,通过混合用途的建筑和设施配置,减少了功能分区带来的空间浪费。

3.3 智慧城市空间的启发

通过对编织城市空间特征的深入分析,可以总结出对于未来智慧城市规划的重要启示。首先,模块化和灵活性的设计理念将使城市能够在面对不确定的未来时更具适应性。其次,智能化管理系统的应用将使城市资源的使用更加高效,并能够对环境和居民需求的变化快速做出响应。最后,通过复合性和多功能性的空间设计,城市可以更加高效地利用资源,并提升居民的生活质量。

3.3.1 智能化与数字化融合

“编织城市”强调了智能化和数字化的深度融合。通过集成 AI、无人驾驶、物联网(IoT)、5G 通信和区块链等新兴技术,城市基础设施、交通系统、居住 环境等各个方面都实现了智能化管理。这种深度融合不仅提高了城市的运营效率,还提升了居民的生活质量。未来城市规划应借鉴这种思路,通过智能化和数字化 的手段,实现城市的精细化管理和高效运行。

3.2. 可持续发展与环保理念

环保和可持续发展是该设计的重要理念之 。城市基础设施和建筑采用了清洁能源,如氢燃料电池系统,建筑材料则以碳中和的木材为主,屋顶设置太阳光发电板。这种设计理念不仅减少了碳排放,还促进了资源的循环利用。未来城市规划应更加注重环境保护和可持续发展,通过绿色建筑、清洁能源和低碳交通等手段,实现人与自然的和谐共生。

3.3.3 以人为本的城市设计

“编织城市”的设计始终围绕人的需求展开。城市道路重新设计,为步行者、自动驾驶车辆和低速移动交通工具提供了不同的专用道路,实现了人车分离和交通安全。同时,城市中还建造了各式各样的公园和广场,为居民提供了社交和休闲的场地。这种以人为本的设计理念体现了城市规划和社区设计应以居民的需求和福祉为出发点,创造更加宜居和人性化的城市环境。

3.3.4 创新与实验精神

丰田集团通过在该项目中测试和开发各种新兴技术,如自动驾驶、MaaS(出行即服务)、智能家居等,不断探索未来城市的可能性。这种创新和实验精神对于未来城市规划和社区设计至关重要。城市规划者和社区设计师应勇于尝试新技术和新理念,通过不断的实验和优化,推动城市的创新和发展。

“编织城市”项目对于未来城市规划和社区设计提供了多方面的启示,不仅展示了如何通过技术创新和空间规划来实现可持续发展,还展示了未来城市应如何 衡功能性 舒适性和生态友好性。通过智能化与数字化的深度融合、可持续发展与环保理念、以人为本的城市设计、创新与实验精神等策略,我们可以创造出更加宜居、高效、创新和可持续的未来城市。

4 结论

通过对“Toyota Woven City”项目的深入分析,本文揭示了新城市主义理论在现代智慧城市实践中的具体应用与创新发展。Woven City 不仅是一个汽车制造商的转型之作,更是对未来城市生活形态、交通方式、能源利用以及可持续发展的一次深刻探索。项目通过模块化、智能化、可持续性和复合性的设计理念,展示了如何在有限的土地资源上构建出高效、宜居且充满活力的城市空间。

参考文献

[1] 魏文静 , 林祖锐 , 王颖 . 基于新城市主义的滨水片区规划设计研究——以芜湖凤鸣湖片区为例 [J]. 工业设计 ,2024(04):57-60.

[2] 王璐峰. 社区规划中的新城市主义设计手法分析——以上海市安亭新镇为例 [J]. 艺术教育,2022(05):220-223.

[3] 靳润成 , 张俊芳 , 刘君德 . 新城市主义社区规划与设计的几大法则 [J]. 经济地理 ,2004(03):299-303+308.

[4] 彼得·卡尔索普 , 温锋华 . 新城市主义在中国的实践与未来 [J]. 北京规划建设 ,2019,(05):191-196.

[5] 张振 , 刘婉茹 . 浅析“新城市主义”视角下历史街区保护与更新研究——以北京前门东区为例 [J]. 世界建筑 ,2019,(10):106-111+125.

[6]Pierce A. Toyota’s Woven City of the Future[J]. Techdirections. Techdirections, 2020,2

[7]Savoie J. Toyota’s Woven City[J]. The E&S Magazine, 2022, 65(1): 13.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)