高校文化传承模型视域下高跷秧歌保护路径研究

张瑾 蔡廷轩

鞍山师范学院 辽宁省鞍山市铁东区 114000

在文化交流频繁,文化竞争与文化扩张显性发展的全球文化背景下,西方文化渗透加速,新的文化元素汇聚衍生,我国传统文化亟需引导和保护,非物质文化遗产面临着前所未有的挑战。我国传统文化遗产大多以文化片区的形式存在,以地域化散落分布在地域特色鲜明、历史价值相近的地域空间。地方高校是精准识别和保护地域文化的重要载体。位于辽宁鞍山市的海城高跷秧歌作为辽宁省的一种独特民间艺术,不仅是鞍山市当地文化的重要象征,也是中华民族宝贵的传统艺术财富之一。但是,随着社会的发展和多元文化、现代娱乐文化活动的冲击,这项传统艺术正经历着多重危机。近年来,随着国家对非物质文化遗产保护工作的重视,许多地方高校通过课程建设 , 学术研究等,鼓励青年学生参与到传统文化的传播与保护中去。本文浅析构建地方高校文化传承模型对海城高跷秧歌传承和保护的路径。

一、海城高跷秧歌的传承与现状

(一)海城高跷秧歌的起源与艺术特征

海城高跷秧歌属于大鼓高跷,是一种融合杂技、音乐、小戏的传统舞蹈艺术。海城高跷秧歌起源于海城及辽南地区,据考证已经过至少 300 多年的演变传承,是辽宁民众十分喜爱的民间舞蹈。海城高跷秧歌具有丰富的文化内涵,它体现了东北地区人民的勤劳勇敢的精神风貌。

海城高跷秧歌表演者主要角色以“四梁四柱”为中心,即头跷、老生等,表演形式从起鼓,到过街楼最后是下武场。表演题材基本源于生活,多为群众喜爱的戏曲和神话故事,在表演形式上演员以手绢、彩扇等为道具,脸谱化妆表达夸张,传统装束多以大红大绿为主调,具有浓郁的乡土气息。传统音乐以唢呐和锣鼓乐为主,民间常用曲牌有满堂红、句句双等。其在表演中,气势恢宏的大场和轻快细腻的小场包括了音乐、舞蹈、杂技、戏曲等多种形式,构成以舞蹈为主体的综合性民间广场艺术。

(二)海城高跷秧歌的历史变迁与发展现状

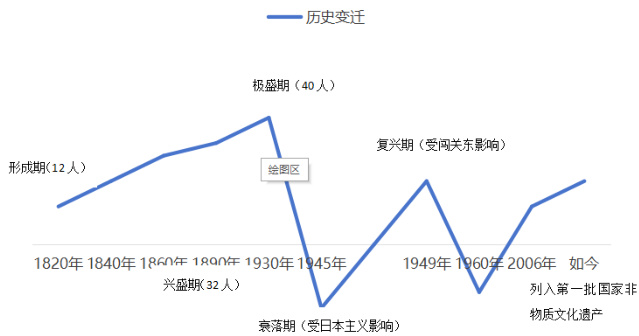

据鞍山市地方志记载,海城高跷秧歌历史上可分为5 个发展时期。第一时期1820 年-1840年,这是海城高跷秧歌艺人的诞生与形成时期。这时的海城高跷秧歌队每队人数在 11 人左右,在跷上表演,有《骂鸡》《断桥》等剧目。第二时期 1860 年 -1890 年,是海城高跷秧歌的兴盛时期,每队人数多达 32 人。第三时期既 1900 年至 1930 年的民国期间,是海城高跷秧歌的极盛时期,每队人数多达40 人。高跷表演时会摆起架象、排山等象征吉祥如意的造型。清末海城高跷秧歌日见成熟,形成一支职业半职业的艺人队伍。第四时期为 1931 年至 1949年的战乱时期,是海城高跷秧歌的衰落时期。由于日本帝国主义入侵东北,海城高跷秧歌也不可避免的走向衰落。第五时期为 1949 年后中华人民共和国成立,海城高跷秧歌进入了曲折的复兴发展时期,成为我国民间艺术的瑰宝。

图1 :海城高跷秧歌的历史变迁 数据来源:鞍山市地方志记载(-1980)与海城市高跷团体访谈结果(1980-2020)

长期以来,辽宁范围内海城高跷秧歌原型艺术形式与相关衍生艺术活动尚保存少量活动与文化资源,但由于对海城高跷秧歌传承利用重要性的认识不足,也制约了海城高跷秧歌的保护利用的资金和人力物力投入。导致如今海城高跷秧歌艺人的流失尤为严重以及一些复杂的技艺已经失传。截止 2024 年 1 月,海城地区经常进行演出的海城高跷秧歌民间团规模仅剩5 支左右,高跷艺术的未来急需得到关注和挽救。

二、海城高跷秧歌融入地方高校视域的价值分析

高校在文化遗产传承与保护中,始终发挥着重要作用。等地方高校,正利于高校资源实现非遗深入高校校园的融合之势,推动本土非遗传承与高校育人工作的协同发展。部分高校已将非遗传承与保护纳入其教育体系,依托自身资源培养更多非遗传承人,为像海城高跷秧歌这样的非遗项目提供更有力的支持,在此基础上推动中华优秀传统文化的继承与创新。

在高校系列教育或活动中,运用海城高跷秧歌文化遗产可以帮助青年学生建立起对中华优秀传统文化的认同感。海城高跷秧歌文化遗产在高校开展文化与育人创新融合方面,可以与现代舞,流行音乐元素,多种曲艺等相结合,主动适应文化发展需求转变,培育青年学生艺术鉴赏能力,养成开放和包容的艺术态度。

高校作为人才高地和资源平台,可以使更多人接触并欣赏到海城高跷秧歌的独特魅力,进而提升其在社会上的认知度和影响力。当青年学生们参与到这类活动中时,他们便成为了文化的传播者,有助于更好地推广和传播这份珍贵的非物质文化遗产,实现传统文化的持续发展。

三、构建高校文化传承模型的范式与逻辑

构建高校文化传承模型的范式与逻辑要以习近平文化思想为指导。习近平总书记始终高度重视高等教育在文化传承与发展、交流与互鉴方面的重要作用,并鲜明提出让教育为文明传承和创造服务的重要论断。长期以来,一些高校存在着工具主义和功利主义的教育价值导向,比较重视教学科研与社会服务,而对文化传承与发展的认识重视不够,高校师生文化使命意识不强,文化教育功能相对薄弱。贯彻习近平文化思想,推动地方高校落实习近平新时代中国特色社会主义思想的文化篇章,对于构建高校文化传承模型具有重要的指导意义。构建高校文化传承模型的范式与逻辑,主要包括目标要求,破解难题,构建路径和持续创新。

首先,准确把握开展高校文化传承的目标要求。高校文化教育应在大中小学一体化统筹考虑、系统推进的基础上,体现其应有的博雅性、创新性。高校可利用教学方式、社团活动等诸多文化传承展示载体,向青年学生系统化的推进文化教育和活动。高校文化传承教育应当有与大学阶段相对应的教育内容和教育目标,通过大学阶段的系统学习,让学生能够形成深入思考和实践应用的能力。地方高校应关注地域片区的文化传承,担当高校地方性服务为己任,以自信、开放、包容的文化传承,持续助力地方文化的保护与利用。地方高校应为片区传统文化创设主体突出的实践平台,厚植文化传承与发展的实践性,发扬青年学生知行合一、重在践履的优良传统,把教育与文化相结合,呈现出文化熏陶和个人才艺本领提升的文化育人实效。

其次,直面高校文化传承的困难破解难题。高校文化传承领导力有待加强,同时地方高校广泛存在破解文化传承的执行碎片化、随意化的难题。高校文化传承活动在一个稳定发展阶段会持续发力。文化传承构建应突出重点,注重特色,以构建载体解决体系零散和随意化问题。高校应避免文化传承中的建设性破坏,由于地域文化传承中融合新文化或融入创新要素,执行偏离会损害核心文化技艺。任何文化传承与创新,在去粗取精过程中不能脱离文化本体。高校应有所为,有所不为,稳健培育和创新传统文化。对于一些文化的全面传承,需要突破区域的行政界限,梳理其历史进程中的文化背景和人类活动特征,以最大程度展现高校在服务地方文化和尊重历史方面的格局与担当。

再次,探索高校文化传承的有效路径。教育活动应遵循教育规律,从教育理念、培养目标等多个方面进行顶层设计,以教育视角传承文化,构建高校文化传承模型的体系支撑。高校应注重培育推进中华优秀传统文化课程建设,广泛开展以中华优秀传统文化教育为主题的课程辅助体系。组织开展丰富多彩的各种文体活动,让青年学生参与其中,学有所用。高校还应加强校地合作,充分利用地区的历史文化资源,包括博物馆、文化遗址、非遗基地等,构建与课程学习相得益彰的资源支撑。高校应依托资源类别,全方位加强文化传承工作建设,重视宣传与推广,规划课题立项,提供经费支持,开展校地联合与成果转化,借助社会力量等推进中华优秀传统文化传承与发展。

最后,接续探索高校文化传承的创新发展。高校应围绕区域传统文化传下去、活起来、走出去持续探索发力。高校应以文化教育为精神载体、文化产品为物质载体持续开展文化创新。当前,大多地方高校在文化传承体系化覆盖方面,都处于起步阶段。师资、课程以及其他资源平台,需要持续发力,创新创造。高校应主动衔接校外资源,形成高校、  、政府三方主体共同参与创新活动,并依托合作成为应用优秀区域文化创新发展的驱动力。

、政府三方主体共同参与创新活动,并依托合作成为应用优秀区域文化创新发展的驱动力。

四、海城高跷秧歌进高校的对策与建议

遵循高校文化传承模型,首先定位海城高跷秧歌进高校的目标和任务。整体目标:以鞍山高校为例,打造地方非遗文化进校园楷模,搭建优秀师资、非遗传承人、学者和志愿者合作平台,构建保障理论传授和实践传播紧密结合的传承方式。单项目标:在文化传承模型下,以高校资源为依托,在传承传统表演形式基础上,融入现代曲艺元素,注重传统元素中高跷和秧歌技艺的魂,培养青年学生对其作品赏析和品评的文化素养,打造可以吸纳新受众的海城高跷秧歌大学新阵地。

遵循高校文化传承模型,破解海城高跷秧歌进高校的难题。新生代青年教师和青年学生对海城高跷秧歌比较陌生 , 对海城高跷秧歌文化知之甚少。作为一种曾经以商业性质的文化传承为主的艺术表演方式,如何培养大学生对海城高跷秧歌的文化认同构建是其进高校非常关键的一步。同时,鞍山高校中海城高跷秧歌文化资源匮乏,懂这方面技艺的师资较少。要搭建知识传播资源平台,创建承办载体,把传承人和学者请进来,现场讲授和表演,让青年学生亲临现场,身临其境的学习技艺。海城高跷秧歌是从农耕文明的土壤中孕育而来,其内容与主旨也彰显着传统时代的审美与观念。如今的文化迭代,必须进行系统品位提升,尤其在乐曲和演出编排上要精心打磨,既要展现其中韵味和基本技艺,又要兼容并蓄创新品位。

遵循高校文化传承模型,设计海城高跷秧歌进校园的路径和载体。高校应积极争取地方政府的支持,推动海城高跷秧歌进校园工作的顶层设计,力争打造具有品牌效应的文化创建活动。海城高跷秧歌进校园的首要任务是整合资源,完善信息与档案资料的整理,同时同步推进课题研究与资源数字化保护,确保剧本、文物等相关资源得到妥善整理和保存。利用校园传播途径,对海城高跷秧歌的视频、文字资料、演出活动等进行宣传推广,鼓励学生参与。在一些艺术类实践课程当中,可以鼓励学生积极参与排演或演出。高校应利用多种载体,以实践课或者社团等方式,与海城高跷秧歌艺人建立联系,开展校园演出。同时,可以推进各种形式创新,将游戏、娱乐的理念融入其中,探索与鞍山千山、玉佛苑等景区跨界合作,以文旅融合理念营造沉浸式体验,培养青年学生、广大市民和游客对海城高跷秧歌的情感和认同。

五、结语

立足区域高校,将海城高跷秧歌文化融入文化传承工作,不仅有利于传承弘扬传统文化,也有助于优质校园文化的构建。同时要讲好鞍山故事,以增强大学生文化自信,并将海城高跷秧歌非遗保护好、传承好、利用好。高校通过播种青年学生的种子,衔接资源联动的沃土,使海城高跷秧歌承载者的生活方式与人民大众生产生活融为一体,永远根植在辽沈大地。让高等教育服务人民大众,相信地方高校可以运用科学的方式,打造引导青年传承文化与创新发展的先锋阵地。

参考文献

[1] 哈璎芷 . 非遗舞蹈在文化自信视域下传承与发展研究— —以海城高跷秧歌为例 [J]. 大众文艺 .2024

[2] 续梅. 以习近平文化思想为指导勇担高校文化传承创新使命 [J]. 中国高等教育.2024

[3] 王晓黎 . 高校舞蹈教学视域下“非遗舞蹈”的传承思考——以“海城高跷秧歌”为例[J]. 乐府新声(沈阳音乐学院).2022

[4] 张彤. 山西定襄高跷秧歌与东北海城高跷秧歌的比较研究 [D]. 山西大学.2021

[5] 李响. 海城高跷秧歌在高校的传承与发展 [J]. 西部素质教育.2019

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)