三全育人文化场中青少年红色文化教育仪式化的运行机制和对策研究

文家乐

长沙师范学院

2020 年9 月16 日,习近平总书记在湖南省汝城县沙洲瑶族村参观“半条被子的温暖”专题陈列馆时指出,要充分利用好红色资源,讲好红色故事,搞好红色教育,让红色基因代代相传。在此背景下,在全国教育系统内实施“全员育人、全过程育人、全方位育人”(以下简称“三全育人”)综合改革,成为落实立德树人根本任务和做好思政工作的重要途径,也是新时代红色文化育人的主要抓手。我们如何利用“三全育人”场域,有效结合青少年红色文化教育仪式化的手段和方式,凸显红色文化教育的说服力、感召力、时效性、渗透力,成为当前亟需探讨的课题。本研究以三全育人文化场中青少年红色文化教育仪式化的思考为切入点,以青少年红色文化教育亟待解决的重大理论和现实问题为提领,采取“全景式”与“主题式”相结合的方式谋篇布局。

一、三全育人与红色文化教育仪式化的内在关联党的十八大以来,国家对红色文化的传承和弘扬愈加重视,红色文化教育是爱国主义教育的核心内容之一,也是社会主义核心价值观的重要组成部分 [1]。习近平总书记明确提出,要加强红色文化教育,使红色基因代代相传,这为进一步推动青少年红色文化教育提供了理论指导和实践动力。

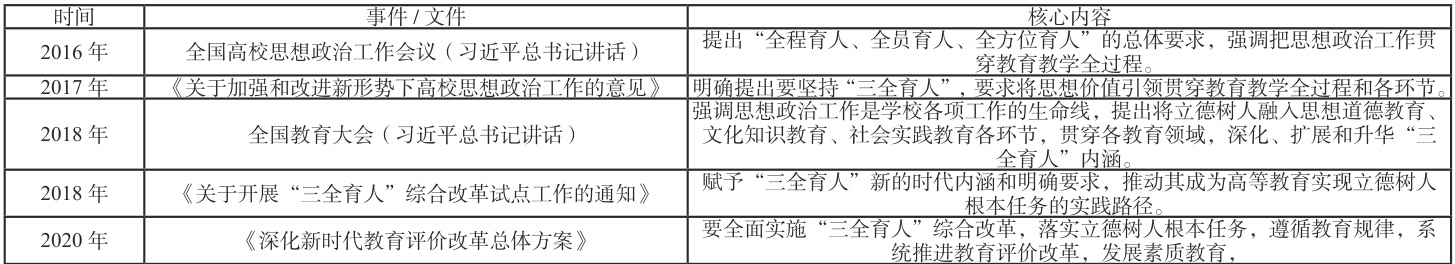

1. 三全育人理念的核心内涵

表1 三全育人概念发展脉络

“三全育人”是指全员育人、全程育人、全方位育人。具体而言,“全员育人”指的是教育工作不仅仅局限于教师,所有教育工作者和社会力量都应参与其中,自觉将育人要求和育人要素落实到各群体、各岗位上去; “全过程育人”强调教育从学生的入学到毕业全过程中都要渗透德育内容; “全方位育人”则要求教育覆盖到学生的思想、情感、价值观、行为等多方面的培养。这一理念的提出不仅回应了现代教育中存在的各类问题,也对青少年思想政治教育的形式和内容提出了新的要求[2]。

2. 红色文化教育在三全育人中的地位

红色文化是指中国共产党领导全国人民在革命、建设和改革开放时期实现民族独和国家富强过程中凝聚的、以中国化马克思主义为核心的红色遗存和红色精神 [3]。红色文化作为革命文化的核心,承载着中国共产党革命精神、革命历史和革命先辈的崇高理想。其内涵丰富、历史深远,包含了对理想信念的坚守、对民族复兴的追求、以及对社会责任的担当。红色文化教育在三全育人框架中占据着重要位置,通过寓教于乐、情感教育等多样化方式,能够帮助青少年理解和认同社会主义核心价值观,激发他们的历史责任感和使命感。

3. 三全育人与红色文化教育仪式化的融合

“三全育人”作为一种全员参与、全过程贯通、全方位渗透的教育理念和实施框架,为青少年红色文化教育提供了广阔的教育场域。三全育人不仅强调教育的对象、过程和环境的全面覆盖,还特别重视教育的效果和对学生心灵的深刻影响。而红色文化教育作为三全育人中的重要组成部分,其仪式化形式为其注入了更强的文化力量和实践价值。三全育人文化场中青少年红色文化教育的仪式化可以通过全员参与、全过程渗透、全方位互动来实现。在不同的教育环节中,仪式化的红色文化教育形式应当注重多方互动,例如通过组织红色主题的文化活动、参观革命遗址、红色影视欣赏等形式,让青少年在互动中深化对红色文化的认知和理解。

二、三全育人文化场中青少年红色文化教育仪式化的运行机制探究

在三全育人文化场中,青少年红色文化教育的仪式化实施现状存在一定的差距。通过对学校和青少年的红色文化教育仪式化现状进行调查,利用大数据对调研结果进行系统分析,我们发现,虽然部分学校已开展了红色文化教育活动,但整体上,教育内容和形式较为单一,缺乏创新性,青少年参与度也相对较低。影响青少年红色文化教育仪式化的因素主要包括主观和客观两个方面。主观因素上,青少年对红色文化的认同感和情感投入不足,部分学生对红色文化教育缺乏兴趣和积极参与的动力;客观因素上,教育资源、师资力量的短缺以及教育方式的单一性,使得红色文化教育的仪式感不足,难以激发青少年的情感共鸣。

我们清醒地认识到,在三全育人文化场中,青少年红色文化教育的仪式化实施需要一个完善的运行机制作为保障,该机制涵盖了动力机制、协同机制和保障机制三个层面的内容。通过分析这些机制的相互作用,我们能够更好地理解红色文化教育仪式化的内在推动力与外部支持力量,从而为改进教育实践提供理论依据和实践方向。

1. 动力机制:内在需求与外部驱动的协同

青少年红色文化教育仪式化的动力来源于两个方面:一方面,青少年在精神成长中有着强烈的价值认同需求,这种内在的需求成为推动青少年红色文化教育仪式化的根本动力。他们渴望通过仪式化的教育获得归属感和自我认同,这种内在需求成为红色文化教育的动力源泉。这种情感的培育,正是通过有仪式感的教育活动来实现的。另一方面,政策导向下的“三全育人”目标为红色文化教育提供了明确的方向与牵引力。随着国家对红色文化的日益重视,尤其是近年来文化自信的提出,红色文化作为中国特色社会主义文化的核心元素之一 受到了更多的关注与推广。自中国共产党创立之初,党和人民在历经艰辛的斗争中,共同孕育了内涵丰富的红色文化 [4]。国家和社会对红色文化的重视,尤其是当前红色文化复兴的时代要求,也为青少年红色文化教育提供了外部动力。

内在需求与外部驱动的共同作用,推动了红色文化教育的仪式化进程[5]。青少年在心理发展中对于自我认同的渴望与价值观的塑造,结合政策导向和社会文化的要求,形成了一个强有力的合力,推动了红色文化教育仪式化在青少年群体中的广泛落实。这种合力的产生,不仅是青少年对历史文化的自觉接纳,也体现了国家文化建设的战略意图和社会对红色文化的集体认同。在这一过程中,青少年不仅在仪式化的活动中获得文化知识,还在情感层面产生了深刻的认同和情感共鸣。

2. 协同机制:多主体参与的责任分工与联动路径在红色文化教育仪式化的实施过程中,学校、家庭与社会是三个不可或缺的主体,且各自承担着不同的责任,通过有效的分工与联动,推动教育目标的实现。学校作为红色文化教育的主要实施平台,是仪式化教育的主导者与组织者,通过课堂教学将红色文化的基本知识传授给学生,还应在课外活动中通过丰富的仪式活动强化学生对红色文化的情感认同和价值理解,负责将红色文化教育融入课堂与课外活动中 [6];家庭则是仪式教育的日常渗透者,通过日常教育与生活实践增强青少年对红色文化的理解与认同,家庭教育在青少年心理和价值观的形成过程中起着基础性作用,家长可以通过言传身教,帮助孩子在日常生活中逐渐养成对红色文化的认同感;社会作为红色文化资源的供给者和实践平台的搭建者,提供了丰富的红色文化资源和活动场所,为青少年提供实践机会。社会的参与不仅为青少年提供了必要的物质和文化支持,也促使红色文化教育更加贴近实际、贴近生活,增强其可操作性和参与感。

学校、家庭和社会的合作与互动,形成了红色文化教育仪式化实施的强大合力。这三者的协同作用,共同推动了红色文化教育仪式化的深入开展。在这三者的协同作用下,青少年能够在多元化的教育环境中全方位接触并内化红色文化,推动红色文化教育仪式化的深入实施。

3. 保障机制:制度、资源与队伍的支撑体系

要确保红色文化教育仪式化的顺利运行,必须有完善的制度、资源和师资保障 [7]。制度保障方面,需要细化“三全育人”中的红色教育仪式化政策配套,确保各项工作有法可依、有章可循,只有在制度保障的基础上,红色文化教育才能在各个层面得到规范和有序的推进;资源保障方面,建设红色文化资源库和数字化仪式平台,便于教育资源的共享与传播,通过数字平台,青少年可以更加方便地访问红色文化资源,参加线上线下的教育活动,并参与到红色文化的学习与传播中;队伍保障方面,要培养“专业教师 + 红色传承人 + 志愿者”组成的多元师资队伍,提升教育质量和教学效果。这些保障措施为红色文化教育仪式化的实施提供了坚实的支撑。

三、三全育人文化场中青少年红色文化教育仪式化的政策建议

青少年红色文化教育仪式化作为推动爱国主义教育和中国特色社会主义文化建设的重要途径,能够促进青少年对红色文化的深入理解和情感认同。为实现这一目标,需通过优化政策机制,提升红色文化教育的效果。

1. 强化“三全育人”协同机制,构建多方联动的仪式化教育共同体三全育人文化场中的红色文化教育仪式化不能仅依赖于学校、家庭或社会中的某一主体,必须通过三方协同,共同推动教育目标的实现。为此,首先需制定学校、家庭、社会的红色教育责任清单,明确各方在红色文化教育中的角色和责任。学校应主导课堂教育与红色文化活动的策划与组织,家庭负责在日常生活中渗透红色文化的价值观,社会则为青少年提供丰富的实践平台与资源。通过建立定期沟通平台,各方可实现信息共享、资源整合,推动仪式设计从“单一主体主导”向“多元协同共创”转型。在多方联动的机制下,青少年能够在多元环境中充分接触并内化红色文化。

2. 深化仪式化教育的内涵创新,提升青少年参与的情感共鸣

青少年群体的认知特点和情感需求是红色文化教育设计的重要依据。随着时代的变迁,青少年日益表现出数字化原住民的属性,对互动性强、沉浸感强的教育形式更为青睐。因此,红色文化教育的仪式化形式应结合青少年的兴趣与认知特点进行创新。例如开发“沉浸式红色剧本杀” “VR 重走长征路”等互动式仪式活动,运用现代信息技术创造身临其境的历史体验,激发青少年在参与过程中的情感共鸣。此外,教育内容应充分挖掘本地红色文化特色,如革命遗址、英雄人物等,避免仪式内容的“同质化”,通过丰富多样的形式增强青少年的文化认同感与归属感。

3. 建立科学的仪式化教育评价体系,推动效果动态优化

为了确保红色文化教育仪式化的长期有效性和持续优化,必须建立科学的教育评价体系。该体系应包括仪式参与度和情感认同度的评价指标,例如通过问卷调查、访谈等形式,定期评估青少年在红色文化教育中的情感投入和学习成效。此外,学校可以将红色文化教育的参与度与情感认同度纳入德育考核指标,推动教育效果的持续优化。为确保评价的客观性与公正性,可以引入第三方评估机构,定期发布《青少年红色文化教育仪式化效果白皮书》,为政策调整提供数据支持,推动红色文化教育政策的动态优化与完善。

结语

红色文化教育仪式化不仅是爱国主义教育的重要途径,也是中国特色社会主义文化建设的有力推动者。通过强化“三全育人”协同机制,深化仪式化教育内涵创新,以及建立科学的教育评价体系,我们能够不断优化青少年的红色文化教育模式,使其更具吸引力和实效性。随着政策的不断完善和执行力的提升,青少年将在红色文化的熏陶下,形成正确的价值观和历史观,进而为中国特色社会主义事业的发展贡献力量。

参考文献

[1] 常沛 . 论红色文化在大学生社会主义核心价值观教育中的传承与创新 [J]. 学校党建与思想教育 ,2016,(01):43-45.

[2] 梁伟 , 马俊 , 梅旭成 . 高校“三全育人”理念的内涵与实践 [J]. 学校党建与思想教育 ,2020,(04):36-38.

[3] 沈成飞 , 连文妹 . 论红色文化的内涵、特征及其当代价值 [J]. 教学与研究 ,2018,(01):97-104.

[4] 罗柳宁 , 江涛 , 赵海鑫 . 红色文化符号 : 铸牢中华民族共同体意识的情感之维[J]. 青海民族大学学报 ( 社会科学版 ),2025,51(01):26-34.

[5] 刘 慧 . 红 色 文 化 资 源 教 育 功 能 开 发 模 式 研 究 [J]. 文 化 创 新 比 较 研究 ,2024,8(03):151-155.

[6] 张来成 . 充分发挥“ 红色文化” 的思想政治教育作用 [J]. 中国教育学刊 ,2017,(12):102.

[7] 李广霄 , 马振清 . 红色文化教育融入时代新人培育的实践进路 [J]. 湖北师范大学学报 ( 哲学社会科学版 ),2021,41(06):134-139.

基金信息:湖南省教育科学“十四五”规划 2022 年度课题《“三全育人”文化场中青少年红色文化教育仪式化研究》(编号:ND227947)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)