汉字探秘:情境化教学下的识字教学创新实践

徐艳

苏州市相城区陆慕实验小学

一、新课标背景下识字教学的转向与重构

随着《义务教育语文课程标准(2022 年版)》的深入实施,低年级识字教学正经历着从“知识本位”向“素养导向”的深刻变革。传统识字教学中存在的“碎片化”“机械记忆”“脱离语境”等问题日益凸显,亟需探索更加符合儿童认知规律的教学新范式。情境化教学下的识字教学模式,以其“情境为基、任务为引、活动为体”的鲜明特征,为破解识字教学困境提供了全新思路。

新课标明确指出:“识字教学要注意儿童特点,将学生熟识的语言因素作为主要材料,结合学生的生活经验,引导他们利用各种机会主动识字,力求识用结合。”这一要求强调了识字教学应从封闭走向开放,从单一走向综合,从被动接受走向主动建构。正如语言教育专家克拉申所言:“语言习得的最佳途径是在真实的、有意义的语境中自然地接触和使用语言。”这一观点为情境化识字教学提供了理论基础。

二、情境创设:让识字教学" 活" 起来的艺术

(一)多维互动的情境构建

生活是识字教学最丰富的资源库。教师在创设情境时,应当深挖学生日常生活中的语言素材,构建“伸手可触摸”的贴近学生的识字环境。对于低年级的孩子,我们也可以儿童的视角,创设童趣化的情境,使孩子乐在其中。以《动物儿歌》教学为例,可设计以下情境链:

课前情境铺垫:布置“校园寻虫记”观察任务,让学生在校园草丛、花坛中寻找蜻蜓、蚂蚁等小昆虫,做好简单绘图记录。

课中情境深化:创设“动物王国达人秀”情景,让动物们进行才艺比拼,吸引学生的注意力。学生通过角色扮演等活动,如以第一人称介绍“我是一只小蜻蜓,我有一对透明的大翅膀 ...”等,在此过程中自然运用“蜻蜓”“翅膀”“飞舞”等目标词汇。

课后情境延伸:开展“动物明星名片设计”活动,要求学生为每种动物制作图文并茂的信息卡片,巩固汉字书写与应用。

这种立体化的情境设计将识字与真实生活无缝衔接,使汉字学习从抽象的符号记忆变为具体的生活体验。

(二)寓教于乐的游戏情境开发

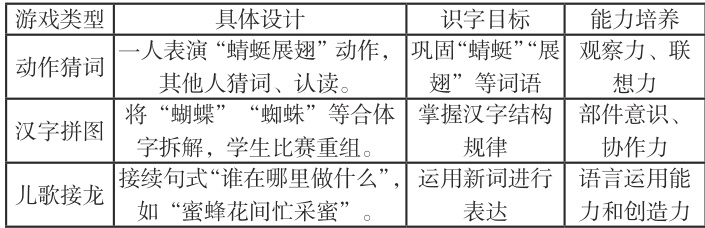

游戏是儿童的天性,也是有效的学习方式。设计精巧的游戏情境能够激发学生的内在动机,实现“玩中学”的理想状态。如在《动物儿歌》识字教学中,可开发以下游戏矩阵:

《动物儿歌》识字游戏设计示例

这类游戏情境将认知挑战与趣味活动有机结合,不仅提高了学生的参与度,更在潜移默化中培养了他们的汉字思维。

(三)文化浸润的汉字情境营造

汉字是中华文化的基因密码,识字教学应当成为文化传承的重要途径。教师可通过多种方式展现汉字的文化魅力。在《动物儿歌》中笔者设计了以下文化情境:

字源故事会:以“网”字为例,展示甲骨文“网”的象形演变,讲述古人“结绳为网”的智慧,教学书写“网”字时,笔者设计让孩子们一起跟着小蜘蛛知网,吐丝、拉线,体验“汉字是画出来的”这一特点。

汉字艺术坊:拓展活动中,引导学生用“虫字旁”的汉字如“蝴蝶”“蜻蜓”等进行创意字形设计,将文字与昆虫形态相结合,感受汉字“形义结合”的独特美学。

民俗体验角:结合“蜻蜓低飞要下雨”等农谚,创设气象预报情境,理解汉字与自然现象的深层联系。

这种文化浸润式教学使识字过程升华为文化体验,学生不仅记住了字形,更读懂了汉字背后的文化密码,实现了工具性与人文性的统一。

三、情境化教学中的任务设计:识字教学的“隐形推手”

(一)任务群的设计原则

层次性原则:任务设计应当遵循由浅入深、由易到难、循序渐进的发展规律。在《动物儿歌》的教学中,笔者首先设计基础性任务,如认读“蜻蜓、蝴蝶、蚯蚓”等动物名称;其次要安排理解性任务,如理解“展翅飞、捉迷藏”等动作词语的含义;最后要设计创造性任务,如创编新的动物儿歌。这种梯度化的任务设计,既符合学生的认知发展规律,又能持续激发学习兴趣。

综合性原则:识字教学不应是孤立的认字过程,而应该与阅读、表达、思维等语文能力培养有机结合。在《动物儿歌》的教学中,教师可以设计“读一读、连一连、说一说、写一写”等综合性任务,让学生在认读生字的基础上,理解儿歌内容,感受语言韵律,模仿句式表达。

实践性原则:任务设计要贴近学生的生活实际,创设真实的语言运用情境。在《动物儿歌》的教学中,可以设计“动物观察员”的任务,让学生观察身边的小动物,用学到的词语描述它们的行为。实践表明,当识字任务与学生的生活经验相联系时,记忆保持率可远高于单纯的机械记忆。

(二)任务群的构建示例

有效的识字任务应当形成循序渐进的能力阶梯,帮助学生在“最近发展区”内稳步提升。以《动物儿歌》为例,可设计以下任务群:

基础型学习任务:如“动物名字快闪认读”,通过在屏幕寻找动物剪影,猜测动物名字,接着快速闪现“蜻蜓”“蚂蚁”等词卡,学生抢答、认读。通过这个任务,完成建立字形与字音的初步联系的目标。

发展型学习任务:如“动物才艺大比拼”,连接“蝴蝶”与“飞舞”、“蚯蚓”与“松土”等,通过连线、认读等活动,让学生掌握字词在语境中的确切含义。又如“新编动物儿歌”,仿照课文句式创编,通过图片帮扶,让学生自己创作儿歌,如“知了树上忙歌唱”等,实现汉字知识的迁移创新。

拓展型学习任务:如利用大单元整合,进行项目式学习,开展“汉字文化博览会”项目,进行学科融合。可以让学生自己制作形声字手卡,结合美术学科,设计虫字旁象形画,结合音乐学科,将儿歌唱出来。

这种阶梯递进的任务设计符合孩子们的认知规律,既确保基础扎实,又促进思维发展。美国教育心理学家布鲁姆的认知目标分类理论为这种设计提供了依据:“高层次思维能力建立在扎实的基础知识之上,二者不可偏废。”

四、结语

情境任务驱动的识字教学创新,本质上是对传统教学模式的范式重构。它将汉字置于丰富的语言生态环境中,通过有意义的任务激活学生的思维和情感,使识字过程成为语言实践、文化体验和思维发展的综合过程。正如语文教育专家温儒敏所言:“当识字教学与儿童的生活、游戏、探索相结合时,汉字就不再是冰冷的符号,而成为孩子们认识世界的钥匙。”

参考文献:

1. 李吉林 . (2018). 情境教育理论与实践 . 北京 : 教育科学出版社.2. 王宁 . (2020). 汉字构形学导论 . 北京 : 商务印书馆 .3. 温儒敏 . (2021). 汉字教学与文化传承 . 北京 : 语文出版社 .

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)