合肥市全要素生产率研究:测算、演变与提升路径

王玉

中共合肥市委党校 安徽合肥 230000

1 引言与文献综述

在 2023 年的考察调研工作中,习近平总书记首次提出了“新质生产力”这一重大概念,科学回应了“应当发展何种生产力”这一重大时代课题。在主持中央政治局第十一次集体学习时,总书记进一步阐明,新质生产力的核心特征体现为全要素生产率的显著提升。全要素生产率(Total Factor Productivity, TFP),也称为综合要素生产率,最早由美国经济学家肯德里克(J. W. Kendrick)提出。与仅衡量单一要素效率的指标不同,TFP 指的是在产出增长中不能由资本、劳动等传统生产要素投入增加所解释的那部分增长。它通常通过估计总量生产函数,并从产出增长率中扣除各项要素投入增长率后所得的剩余值来计算,反映了技术进步、效率提升和制度创新等因素对经济增长的贡献。

目前,国内已有大量文献对全要素生产率(TFP)展开了广泛而深入的研究。从研究方法看,在早期测算TFP 时,通常默认生产过程不存在效率损失,主要采用非前沿分析方法,其中包括索洛残差法和对偶法等方法,随着研究推进,逐渐放宽了完全效率的假设,生产前沿分析方法应运而生并不断发展。依据是否需预先设定生产函数的具体形式,生产前沿分析可划分为参数法和非参数法两大类,参数法进一步可分为随机前沿分析法(以 SFA 为代表)和确定性前沿函数法,二者之间的本质区别在于对误差项的定义和处理方式不同,目前 DEA 和 SFA 为学者运用较多的测算方法,齐占昆,龙凤等(2025)[1] 刘秉镰,李清彬(2009)[2] 运用 DEA-Malmquist 指数对 196 个代表城市 1990- 2006 年的 TFP 变动进行了分析;张军、陈诗一等(2009)[3] 用相同形式的函数对中国工业行业的生产率与要素配置之间的相关性进行研究。从研究尺度来看,大多数研究就国家和省级层面进行了测算,徐现祥等(2009)[4] 采用对偶法测算得出在研究期间我国的TFP 增长为 2.5 个百分点,占到经济增长的四分之一;张曦,樊欢等(2023)[5] 对 1978 年以来东北地区全要素生产率进行实证分析;徐盈之,赵豫(2007)[6] 利用 DEA-Malmquist指数法测得 1996—2005 年我国信息技术制造业的全要素增长率高达8.6 个百分点,但东部的增长率明显高于中西部地区,且地区差异又不断增大的趋势。从研究对象来看,工业、制造业、高技术企业的全要素生产率较为热门,金彦宏,郭谱(2024)[7] 使用 DEA 和 Malmquist-Luenberger 指数测算我国 30 个省(自治区、直辖市)2007—2022 年的工业绿色全要素生产率;明哲(2025)[8] 对 2002—2022 年中部六省装备制造业全要素生产率及其演变趋势进行了分析;董礼,刘俊现等(2025)[9] 测算了A 股上市公司2010—2021 年的全要素生产率。

目前关于合肥市全要素生产率及其演变情况的研究较少,因此,本文基于2006—2023 年安徽省16 市面板数据测算合肥市全要素生产率,分析其演变特征并提出具体的提升路径和针对性政策建议,为合肥市新质生产力培育提供理论支持和政策参考。

2 合肥市全要素生产率的测算方法与模型

2.1 研究方法选择

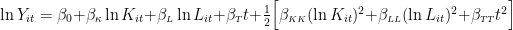

本研究采用 SFA(Stochastic Frontier Analysis,SFA)方法测算合肥市全要素生产率,具体采用的是超越对数生产函数形式并假设所有变量不相关,随机扰动服从标准正态分布,具体函数如下:

在超越对数函数形式下,TFP 的增长可以分解为:技术进步率(TP)(包括中性技术进步率和偏性的技术进步率)、技术效率改进(TEC)和规模报酬率(SCALE)三者之和。

2.2 指标选择与数据来源

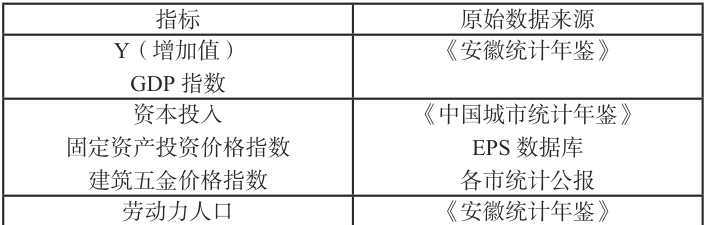

本研究选取 2006—2023 年合肥市及安徽省其他 15 个地级市的投入产出数据,其中资本存量的测算借鉴张军(2003)[10] 的研究,采用永续盘存法进行估算;劳动力人口采用各地年末就业总人口,各地增加值使用其对应的 GDP 平减指数(以 2006 年为基期)进行调整。原始数据都来源于相关数据库,如表1。

表 1 指标数据来源

3 合肥市全要素生产率的时空演变与区域比较

3.1 时间动态演变

基于 SFA 模型的实证结果显示,2006-2023 年间合肥市全要素生产率整体呈现上升趋势,年均增长率为 2.5% ,高于安徽省大多数城市,这表明合肥市作为安徽省经济增长极,其生产效率改善速度领先于省内其他地区。

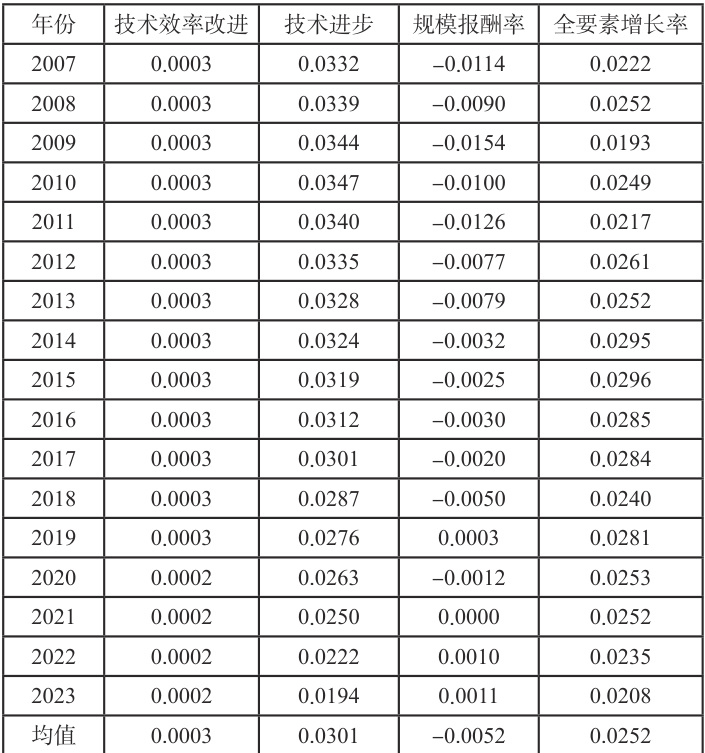

表 2 合肥全要素增长率及其分解

从分解指标来看,合肥市技术进步指数增长明显,年均增长率达3.01% ,而技术效率变化指数年均增长仅为 0.3% ,而规模报酬率总体为负值,到 2019 年才出现正的规模报酬并且数值较低,说明合肥全要素生产率的提升主要来源于技术进步而非技术效率改善和规模报酬。这一特征与合肥市大力投入科技创新、建设综合性国家科学中心的战略取向高度吻合。

从演变阶段特征来看,合肥市全要素生产率的变化可划分为三个时期:2006 年至2015 年为稳步提升期,全要素生产率年均增长 2.27% ,技术进步的带动作用持续增强;2012 年至 2020 年进入快速提升期,年均增长率提高至 2.73% ,创新驱动成为经济增长的重要引擎;2020 年至2023 年迈向高质量发展期,年均增长保持在 2.37% ,技术进步与规模效应共同推动效率提升,发展质量显著提高。

3.2 空间格局特征

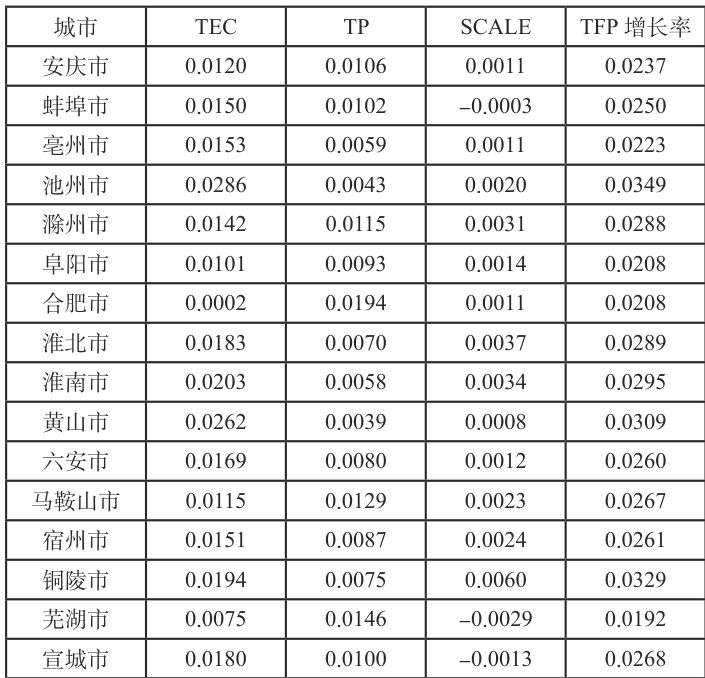

从安徽省内各区域的比较来看,合肥市的全要素生产率(TFP)虽保持一定增长,但并未在全省处于领先地位。具体而言,合肥在技术进步方面表现突出,明显优于省内多数城市,显示出较强的创新能力;然而,其技术效率改进相对滞后,制约了全要素生产率的整体提升。从技术效率的区域分布来看,皖南地区整体表现最佳,皖北次之,皖中地区则相对较弱。这一差异反映出合肥尽管技术输入较为先进,但在资源配置、管理模式及成果转化等方面仍存在提升空间。因此,合肥未来有必要进一步优化生产技术效率,以充分发挥技术进步的带动作用,实现全要素生产率的全面领先。

表 4 2023 年安徽省各城市全要素生产率增长对比

4 合肥市提升全要素生产率的路径选择

4.1 强化创新驱动,突破技术进步瓶颈

技术进步是提升全要素生产率的核心动力。合肥市应深入推进创新驱动发展战略的实施。首先,应着力提升原始创新能力,充分发挥合肥综合性国家科学中心和中国科学技术大学等高校的平台优势,加强对前沿基础研究和应用基础研究的支持力度,力争在量子信息、人工智能、核聚变能等前沿科技领域取得重大突破。其次,完善“大科学装置集群+ 高能级研究院 + 前沿交叉平台”为核心的多层次技术创新体系,逐步引导企业主体创新,鼓励企业增加研发投入,构建以政府政策引导与资源配置为牵引、以企业为创新主体和市场导向的协同机制,通过制度保障与资源互通形成高效互动、共生演进的新型创新生态系统。此外,还需加速科技成果向现实生产力转化,充分完善政府、产业、高校、科研机构、用户与金融“六位一体”的技术转移机制,全面落实《合肥市进一步加强科技成果转化若干措施(试行)》,有效打通从科技创新到产业应用的转化通道,推动产业技术进步,从而全面提升全要素生产率水平。

4.2 优化产业生态,提高资源配置效率

提高资源配置效率是提升全要素生产率的重要途径。合肥市应进一步优化产业生态,促进要素资源向高效率部门流动。一是加快传统产业改造升级,加快推进传统产业改造升级进程,积极推动工业互联网、产业互联网及工业 APP 在制造业中的规模化应用与深度融合,以此赋能生产流程优化、资源配置效率提升与商业模式创新,加速制造业向高端化迈进、绿色化转型和智能化升级,构建竞争新优势,实现高质量发展。二是促进产业集群化发展,立足合肥新型显示、集成电路和人工智能三大国家级产业集群,依托科教资源与创新平台优势,持续推进产业链协同和转型升级,聚力打造具有全球影响力的世界级产业集群,培育更多国家级先进制造业集群,全面提升产业集聚水平、规模效应和核心竞争力。三是培育高水平企业梯队,应充分发挥龙头企业的引领与辐射作用,通过技术溢出、产业链协同与标准输出等方式,带动中小微企业实现技术升级、管理优化与模式创新,从而构建以大带小、以强促弱的梯次发展格局,增强产业链整体韧性与发展动能。

4.3 深化区域协同,促进效率整体提升

区域协同发展是提升全要素生产率的重要路径一方面,合肥应在省内发挥核心城市的引领与辐射功能依托合肥都市圈战略平台,强化高速铁路网络、江淮运河航运通道等现代化交通基础设施实现省内的互联互通,促进生产要素高效流动,并通过城市间合作共建产业园区、推动产业链上下游协同分工,促进科技成果跨域转化与应用,提升区域生产率水平。另一方面,合肥应充分发挥在长三角区域发展中的核心城市功能,共建长三角科技创新共同体,参与区域创新链分工,共享科技基础设施和人才资源,提升区域整体创新能力,积极融入区域产业链分工体系,主动承接集成电路、人工智能、新能源汽车等优势领域高附加值环节产业推动本市产业结构向高端化迈进,与沪苏浙地区共建高水平产业链集群,特别是借助上海、杭州、苏州等先进城市的技术溢出和管理经验扩散,加快技术进步和效率改善,提升整体的全要素生产力水平。

4.4 推动绿色转型,提升可持续发展能力

绿色发展是提升全要素生产率的内在要求。合肥市应坚持生态优先、绿色发展,推动经济增长与资源环境协调发展的良性循环。一是大力发展绿色低碳产业,强化“环保产业 + 主导产业”协同发展机制,聚焦企业急需的检验检测、节能低碳、危废资源化利用等服务精准招引,完善节能环保产业链,支持新能源汽车、太阳能光伏、新能源等产业发展,加快推进“中国环境谷”打造千亿级新能源和节能环保产业基地,构建绿色低碳循环发展的经济体系。二是推动传统产业绿色化改造,通过政策引导与资金激励等方式,推广工业互联网、绿色技术和清洁生产,以标杆企业示范带动全产业链低碳化改造,协同推进降碳减污与提质增效,加速传统产业绿色转型升级,提高全要素生产率,推动合肥向更高质量发展。

参考文献:

[1] 齐占昆 , 龙凤 , 葛察忠 , 等 . 我国城市绿色全要素生产率测度与时空演变研究 [J]. 中国环境管理 ,2025,17(03):27-36.

[2] 刘秉镰 , 李清彬 . 中国城市全要素生产率的动态实证分析 :1990—2006——基于 DEA 模型的 Malmquist 指数方法 [J]. 南开经济研究,2009,(3):139-151.

[3] 张军,陈诗一,Gary H.Jefferson. 结构改革与中国工业增长[J]. 经济研究,2009,(7):4-20.

[4] 舒元,徐现祥 . 基于对偶法的中国全要素生产率核算 [J]. 统计研究 ,2009,26(7):78-86.

[5] 张曦 , 樊欢 , 张金龙 . 东北地区全要素生产率演变特征研究[J]. 哈尔滨商业大学学报 ( 社会科学版 ),2023,(02):106-114+128.

[6] 徐盈之,赵豫 . 中国信息制造业全要素生产率变动、区域差异与影响因素研究[J]. 中国工业经济,2007,(10):45-52.

[7] 金彦宏, 郭谱.“双碳”背景下我国工业绿色全要素生产率的测算与分解 [J]. 科技经济市场 ,2024,(08):84-86.

[8] 明哲 . 中部六省装备制造业全要素生产率的演进历程以及政策启示 [J]. 区域经济评论 ,2025,(04):61-70.

[9] 董礼 , 刘俊现 , 张鑫 . 技术竞争压力对企业全要素生产率的影响研究 [J]. 科研管理 ,2025,46(07):91-100.

[10] 张军 , 章元 . 对中国资本存量 K 的再估计 [J]. 经济研究 ,2003,(07): 35-43+90 .

作者简介:王玉(1989-),女,硕士,讲师,研究方向为经济增长与区域经济发展等。联系电话:19956079806,通讯地址:安徽省合肥市蜀山区运河新城明理路与崇德路交口。

基金项目:

2025 年重点课题(HFDXKT202505)。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)