陶行知“生活即教育”理论下学生行为规范内化路径研究

拾晓峰

南京市第二十九中学幕府山校区 江苏省南京市 210003

学生行为规范的养成是基础教育的重要内容,是落实立德树人根本任务的关键环节。“日常行为守则”作为学校德育的重要载体,承载着对学生良好品行的基本期待。然而,长期以来,学校在行为规范教育中往往侧重于规则告知和外在惩戒,忽视了学生主体的内在认同与自我建构,导致许多学生仅在外部监督下被动遵守规则,缺乏持久的自律意识和道德自觉。陶行知先生提出“生活即教育”理论,强调教育应源于生活、服务生活,并在生活中实现“知行合一 。这一理念为当前行为规范教育提供了新的思路:将教育内容深度融入学生的日常生活,引导学生在真实体验中建构规范意识,促进行为从“他律”向“自律”转化。

研究立足陶行知“生活即教育”理论,探讨通过学生自治管理构建促进行为规范内化的教育路径,使“日常行为守则”真正成为学生自觉践行的道德准则。

一、基于陶行知“生活即教育”思想的行为规范内化机理分析

“生活即教育”是陶行知教育思想的核心命题,主张教育应根植于学生的生活实践之中,通过生活情境唤起学生的情感、激发学生的主体性,最终实现道德观念的内在化。在学生行为规范的养成中,这一理念为内化路径的建构提供了重要的理论支点,主要体现在以下三个方面:

(一)知行合一:实现从理解到践行的内化机制

陶行知认为:“知是行的主意,行是知的功夫”,强调认知与行为的统一。在行为规范教育中,知行合一意味着不仅要让学生“知其然” ,更要“知其所以然”,并通过实际行动将认知转化为习惯。教育者应创设丰富的生活情境,引导学生在体验中深化对规范意义的理解,在实践中检验行为的合理性,实现从“知道该怎么做”到“愿意并能够去做”的转变。

(二)主体参与:激发学生内驱力的内化动力

“教育是农业而非工业”,这是陶行知对教育本质的深刻比喻,意在强调学生是具有成长潜力的“生命体”,不是被动接受知识的“产品”。在行为规范的形成中,应让学生从被动接受转向主动构建— —参与规则的制定、执行与评价。通过主体性实践,学生能够体验到规则的意义与价值,形成内在的责任感和规范意识,从而推动自我管理和自我教育的实现。

(三)生活实践:将规范植入日常生活的内化环境

陶行知主张“生活中教育,教育中生活”,教育不应脱离现实,而应与学生的日常生活紧密结合。行为规范不能停留在课堂讲授或文件张贴中,而应通过丰富的生活场景得以具体呈现。例如,通过校园环境、班级制度、活动设计等载体,使规范成为学生生活的一部分,在潜移默化中引导其认知与认同。

(四)理论视角下的内化路径建构

基于上述理念,学生行为规范的内化可概括为“认知理解—情感认同—行为养成”三阶段路径。这一过程应依托学生的主动参与、实践体验与反思反馈的循环,促使外在规范逐步内转为稳定的价值信仰。教师在其中的角色也应由“规则管理者”转变为“成长引导者”,为学生提供自主发展与反思提升的平台,促进其在真实生活中实现道德成长。

二、以“自管会”为载体的内化实践机制

在“生活即教育”理念指导下,南京市第二十九中学幕府山初级中学构建了以学生自我管理组织“自管会”为核心的行为规范内化机制。该机制强调在真实生活场景中,让学生成为规则的参与者、实践者与反思者,推动行为规范由外在约束向内在认同转化。

(一)结构清晰的组织体系:建构学生主导的实践平台

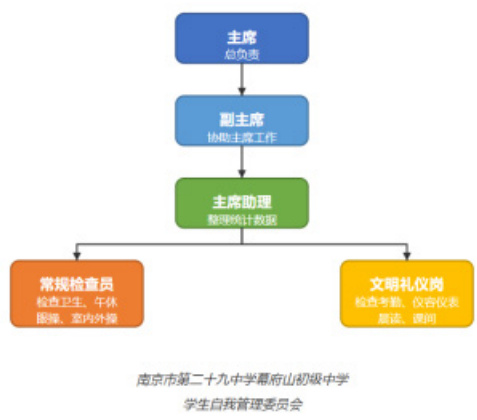

“自管会”作为学生自治组织,设置了主席、副主席、主席助理、常规检查员和文明礼仪岗等职能岗位,明确分工、分层管理。常规检查员负责卫生、眼操、课间纪律等事务,文明礼仪岗则聚焦考勤、仪表、课间行为等方面的规范监督。这一体系不仅保障了管理职能的覆盖,也为学生提供了多维度的实践机会,使其在管理实践中加深对规范的认知与情感认同。

自管会的运作遵循“学生自主参与、全程全员监督、及时反馈改进”的原则,形成了完整的检查 - 反馈 - 改进循环机制。具体流程为:常规检查员进行日常检查,在反馈单上登记检查情况,包括各班级在各方面的表现情况;检查单交至自管会工作处,由主席助理整理统计分数,并登记到常规监督记录本;次日将检查结果反馈到公示栏,形成公开透明的监督机制;负责自管会的教师对班级的常规加减扣分进行汇总登记,最终形成每日、每周、每月、每学期的常规量化考核结果。

自管会组织架构图

分层协作的组织架构基于“主体参与”理论,形成“全员参与—分工协作—责任共担”的组织网络。学生在角色实践中经历规则制定、执行监督与反思优化的完整链条,实现从规范“被动接受者”到“主动建构者”的认知重构。

(二)闭环运行与反馈激励:推动行为转化为内在动力

“自管会”实行“检查—反馈—修正—再反馈”的闭环式运行机制。日常检查结果及时汇总、公示,并形成量化记录反馈给各班级,由班主任组织反思整改。学生处主任负责最终统计评分,定期形成班级常规表现的量化评价。该流程兼具公开性与操作性,促使学生在参与中形成行为自觉,同时通过反馈机制实现行为自我监控与调节。

(1)日常反馈

自管会通过常规检查员和文明礼仪岗,对学生的日常行为进行检查和记录,并通过反馈单及时反馈给班级和个人。检查员不仅要记录各班在卫生、眼操、午休等方面的基本情况,还要详细记录了具体的问题和表现,如“第三组最后一个男生不做眼操”、“多人说话”等,使反馈更加具体和针对性。反馈内容不仅包括需要改进的方面,也包括值得表扬的行为,注重发现学生的进步和亮点。这种即时反馈使学生能够及时了解自己的行为表现,促进自我反思和调整。“点赞”之处,也可形成正向激励机制。

(2)量化评价

自管会构建了完整的行为规范量化评价体系,不规范的行为将通过“自管会每日反馈”等形式,对班级、对学生的行为进行扣分,每一具体项目每日有基础分,如:跑操每日每班满分 10 分,在跑操中讲话、进退场过慢,则依具体情况进行扣分,一般 1 人次扣1 分,小面积扣 3 分,中等扣 5 分。无法定夺的,则交由体育组(主要是跑操)、校医室(主要是眼操)、学生处(多项综合把关)最终确认。

分值每日、每周、每月、每学期(学年)会及时汇总公布,每月和每学期的量化评价汇总分值会决定“流动红旗”和“文明班级”的评选。此结果也作为班主任、班级评优评先的重要依据(如市、区优秀班主任、优秀班集体的评比),形成了行为规范与荣誉激励的联动机制。

这样多层次、及时有效的反馈激励是促进学生行为规范内化的关键环节,更加具体化、可视化的量化评价不仅使学生了解了自己的表现和进步情况,了解了自己的行为表现,同时也激发自我完善的动力,促进行为规范的内化。

(3)成长档案追踪

自管会依托初中生《学生成长脚印》,对学生的行为习惯进行追踪记录和反馈。班主任根据“自管会每日反馈”和《班级每日常规记录册》,对学生每学期的行为习惯、常规表现进行总结和记录,形成持续的追踪体系。

闭环运行的动态反馈机制以“知行合一”为逻辑内核,建立“量化评估—成长追踪—反馈激励”的循环系统。依托日常行为检查,将行为数据转化为可视化档案,并通过“日反馈、周总结、月评优”的递进式评价,推动学生完成“认知内化—行为修正—习惯固化”的螺旋式提升,学生的行为规范内化逐步从外部推动转变为内在动力,实现从“他律”到“自律”的转变。

(三)仪式引导与文化场域:庄严庄重与潜移默化

自管会的主席团及检查员团队,日常工作并不局限于学校班级的检查与反馈。在晨会宣讲、运动会志愿者、团员团日活动中,也经常可以看到自管会学生的身影。他们往往担任着晨会主持人、活动策划、活动组织者等,这些活动和角色也在不断唤醒学生对行为规范的情感认同。

此外,学校在校园文化与班级文化的建设上,也时常展示自管会的检查反馈。这些文化符号无声传达着规范要求,“软文化 + 硬环境”的双重熏陶,使学生在日常生活中逐步养成与校园文化一致的行为取向,实现从行为模仿到价值信守的转化。

浸润式的文化场域建构呼应“环境育人”理论,通过“仪式强化—符号渗透—情境浸润”的教育策略,形成隐性规范内化力量,使行为规范嵌入学生的生活经验与集体记忆。分层协作的组织架构、动态反馈的运行机制及浸润式文化场域的三重机制,以“生活化实践”为纽带,通过具身参与、动态交互与环境濡染的协同,揭示了“生活即教育”理论在行为规范内化中的操作路径与育人效能,为新时代德育实践提供了可复制的范式参

三、学生日常行为规范的内化路径构建

“生活即教育”理念与“自管会”实践的深度融合,为学生行为规范的内化过程归纳了三条关键路径:自主参与路径、实践体验路径与反馈激励路径,构成了从规则认知到自我约束的内在化螺旋闭环机制。

(一)自主参与路径:从规则接受者到建构者的转变

自管会这种自管组织不仅使学生成为规则的执行者,更使其成为规则的守护者和维护者,增强了对规范的责任感和使命感。自管会成员通过轮流担任检查员、值日员等角色,亲身参与行为规范的监督和管理,在实践中深化对规范的理解和认同。同时,这种角色体验也使学生站在管理者的角度思考问题,增强责任意识和规则意识。学生通过全过程参与规则的制定、执行和评价,逐步完成从被动接受到主动认同的身份转变。

(二)实践体验路径:将规范转化为生活习惯的实践链

实践体验是行为规范内化的核心路径,通过学生在真实情境中的亲身体验,使规范从抽象的知识转化为具体的行为习惯。

(1)搭建平台

自管会一方面给身处其中的学生(主席团及检查员)创设了真实的操练自己真实素养的广阔情景;另一方面,不断地量化评价和多元反馈也使学生在具体情境中体验和理解规范的意义。有一个综合评价的体系后,学生在开展如清洁教室等活动时,更会思考“为什么要保持教室整洁”、“整洁的环境给我们带来了什么好处”等问题,使学生在实践中形成对规范的深层理解。

(2)任务驱动

自管会的量化评价与评奖评优密切相关,不断地保持不扣分,保持高分段就成了一个隐形的“任务”。通过任务的完成促进学生对规范的内化。“流动红旗”“文明班级”等评选活动,使学生在完成任务的过程中,不断突破自我,提升能力。同样,在“自管会”的工作中,检查员需要完成检查、记录、反馈等一系列任务,这些任务既锻炼了学生的观察能力和表达能力,也深化了对规范的理解和认同。

(3)真实情境

自管会的主席团及检查员团队在晨会宣讲、运动会志愿者、团员团日活动等其他真实情境中担任的晨会主持人、活动策划、活动组织者等角色,在不断唤醒学生对行为规范的情感认同。特定的仪式活动与角色体验,使学生在庄重肃穆的氛围中,体验行为规范的庄严感和价值感。

仪式体验与角色担任不是形式主义,而是通过特定的氛围和程序,使学生产生情感共鸣和心灵震撼。这种场景与体验给学生留下深刻的印象,使规范的要求不断内化为学生的自觉意识。

(三)反馈激励路径:实现从外部督导到自我驱动的内在转化

及时、具体、可感的反馈能激发学生对行为的自我觉察,促进规范的内化与稳固。1. 多元反馈机制:结合自管会日常记录、教师点评与同伴互评,实现学生行为的多维呈现。2. 正向激励策略:突出行为亮点与积极进步,以“点赞”、积分、展示等方式提升学生成就感,激发正向行为循环。3. 成长追踪系统:通过《学生成长脚印》等记录工具,将行为表现纳入个人成长档案,帮助学生回望进步、增强自我认同。上述三条路径协同推进,构成了认知—情感—行为的螺旋式内化机制,使行为规范不再是外在强制,而成为学生自主构建和主动践行的价值准则。

陶行知先生说:“千教万教教人求真,千学万学学做真人。”学生行为规范的内化是一个从认知理解到情感认同,再到行为习惯的渐进过程,需要通过长期的引导和实践才能实现。通过学生自主参与、实践体验和反馈激励等路径,我们可以使学生的行为规范从外在的规章制度转化为内在的道德准则,实现从“他律”到“自律”的转变,从而逐步培养出具有健全人格和良好品行的新时代人才。

本研究为江苏省陶行知研究会“十四五”规划重点课题“日常生活守则和学生行为规范之养成教育策略研究——以南京二十九中幕府山校区为例”(课题编号:JSTY14678)的阶段性研究成果。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)