2.0MW级风电叶片叶尖延长增功技术研究及应用

谭龙

株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南省株洲市 412007

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

中国风电技术虽逐步成熟,但企业利润持续缩减,提升发电量、保障经济效益成为行业发展关键[1]。早期受技术与经验制约,风电场塔筒低、叶片短,风电机组风轮直径小、设计安全裕度过大,致使发电量与效益低下[2]。

随着风电市场发展,新技术、新机型不断涌现,加长风轮叶片以提升低风速发电效率成为行业趋势。对于老旧机组,叶片延长技改是性价比极高的提效方式[3]。在多种提效方案中,控制系统升级成本低,但发电量仅提升 1%-2% ;更换长叶片可提升发电量 8% - 15%,但成本高昂;叶尖加长能维持气动特性,对机组强度影响小,兼具经济性与安全性,回收周期短[4]。

在能源结构转型与“ 双碳” 目标背景下,风力发电迎来新机遇。早期风电机组因设计问题导致风能利用率低,且风机叶片使用寿命有限。通过叶片延长对早期机组实施技术改造,最大化发电性能,已成为低风 feng 带区域风电场增功提效的重要途径[5]。

1.2 研究现状

目前,兆瓦级风力发电机组叶片增效技术中,气动附件技术和叶片延长技术应用广泛[6]。气动附件技术通过在叶片表面加装涡流发生器、襟翼等,改变叶片表面流动特性以提升风能利用率。

1.3 本文主要研究内容

本文以 2MW 风电机组的叶片为研究对象,在分析风电机组发电量提升基本原理基础上,进行了数值计算叶片延长方案的仿真验证。

第二章 叶尖延长的发电量提升基本原理

风电机组将风能转化为机械能。叶片对风能捕获量直接决定了风电机组的发电量,评估叶尖延长的效果目前主要通过叶尖延长后的风电机组年发电提升量来衡量。

2.1 风电机组年发电量

为表征风电机组的实际发电性能,根据 IEC61400-12-1 标准规定[7],风电机组年发电量主要取决于一年时期内风电机组输出功率与风电场风速分布概率,具体计算公式为

式中,Nh为年小时数,一般取值为 8760;N 为风速区间数;Vi为第 i 个风速区间内标准化的平均风速;Pi为第 i 个区间的平均输出功率;F(V)为风速概率分布函数[20]。当采用瑞利分布函数进行年发量计算时,计算式为

式中,V 为风速; VAVE 为轮毂高度处的平均风速。

2.2 风电机组输出功率

兆瓦级风力发电机组通过叶片叶尖延长技术提升发电量的原理源于叶素动量(BEM)理论[21],利用叶尖延长扩大叶片扫风面积达到机组功率提高的目的。在风电机组叶片设计中,风力发电机组从自然风能中的获得的有效输出功率与叶片扫风面积的关系式为:

式中,P 为风电机组输出功率,V 为风速;ρ 为空气密度;S 为风轮扫风面积, Cp 为风能利用系数;R 为风电机组叶轮半径;λ 为叶尖速比; β 为叶片桨距角;ω 为风轮的角速度。由式(3)、(4)可知,当空气密度和风速一定时,风电机组获得的功率主要取决于 CP 和风轮扫风面积;对 Cp 而言,可通过优化叶片设计与控制策略使 CP 达到最大,此时风轮扫风面积 S 与风电机组获得的功率成正比,即叶轮半径 R 的二次方与风电机组功率成正比。因此,延长风电机组叶轮半径 R 即叶片延长可大大增加风轮扫风面积,从而提高风电机组获得的功率。

第三章 某风电场项目延长方案设计及验证

鉴于该风电场项目的实际情况,拟采用叶尖延长翼的方式加长机组叶片,在充分保证机组安全的情况下,通过提高风轮的扫风面积,直接提升机组年发电量。

3.1 方案论证

3.1.1 风场历史运维履历确认

过查询运维历史巡检维修数据,该风场叶片无明显严重损伤,整体的运行情况良好,叶片延长后不会因本身生产质量导致叶片出现严重损伤。

3.1.2 结构校核

对匹配 110/2.3 机组叶尖延长后的叶片进行了全面的结构强度校核,具体分析内容包括:1)极限强度分析(FF、IFF);2)稳定性分析;3)疲劳分析;4)粘接胶分析几个方面。

3.1.2.1 静力分析

静力分析是基于 Puck 失效准则计算的,失效模式包括纤维失效和纤维间失效共五种失效模式分别为 FF_A、FF_B、IFF_A、IFF_B 和 IFF_C 如图 3-1 所示。其中:

1)FF_A 为纤维拉伸破坏;

2)FF_B 为纤维压缩破坏;

3)IFF_A 为纤维间拉伸破坏;

4)IFF_B 为纤维间剪切破坏;

5)IFF_C 为受压致使的纤维间剪切破坏。

(1)纤维失效分析

根据《Guideline for the Certification of Wind Turbines,Edition 2010》标准,材料强度的局部安全系数为 1.35,对于纤维失效分析,材料强度折减系数:

1) C1a=1.35 老化影响;2) C2a=1.1 温度影响;3) C3a=1.1 用预浸料、缠绕、拉挤或真空灌注工艺成型;4) C42=1.0 后固化。因此,纤维失效分析的安全系数等于 2.205,计算叶片不同工况不同截面位置的最小纤维失效安全系数和失效材料类型。

(2)纤维间失效分析

根据《Guideline for the Certification of Wind Turbines,Edition 2010》标准,材料强度的局部安全系数为 1.35,对于纤维间失效分析,材料强度折减系数为 1.25。所以,纤维间失效分析的安全系数等于 1.688。

3.1.2.2 稳定性分析

在叶片屈曲稳定性计算中,根据 GL 规范,材料刚度的局部安全系数为 1.35。材料刚度的折减系数:

1) C1C=1.1 考虑材料弹性模量离散性;

2) C2c=1.1 温度影响;

3) C3C=1.25 线性分析。

在屈曲计算使用线性方法分析,结合屈曲分析时材料所需考虑的安全系数为 2.042,计算叶片不同工况的结果。

3.1.2.3 疲劳分析

根据《Guideline for the Certification of Wind Turbines,Edition 2010》标准,进行疲劳分析时,材料刚度的局部安全系数为 1.35。

材料刚度的折减系数:

1)C=1.1 温度效应;

单轴向布(1.1 多轴向布);

单轴向布(1.1 多轴向布);

z)C3b=1.0 经过二次固化;

|)C4b=1.1 后缘分项系数(1.2 后缘根据伯努利理论计算)。

计算叶片不同工况不同截面位置的最小疲劳失效安全系数校核结果。

3.1.2.4 粘接胶分析(1)极限强度分析

根据 GL2010 规范,粘接胶的允许最大剪切强度为 7MPa,材料折减系数为 2.23,考虑材料的折减系数后,计算叶片不同位置的粘接胶剪切强度安全系数。

(2)疲劳强度分析

根据 GL2010 规范,在粘接胶的疲劳分析中,粘接胶剪切强度需要计算从 m=4 到 m=14 的等效疲劳载荷(20年循环 1.0e7 次),计算叶片不同位置的粘接胶剪切强度安全系数。

(3)套接粘接强度分析

延长节粘接段结构胶的破坏形式主要表现为开裂,即 Y 方向剥离破坏。参照 GL 标准判断结构胶强度的安全性。

由以上内容可知,根据 GL 标准《Guideline for the Certification of Wind Turbines,Edition2010》,计算得到叶片纤维失效最小安全系数,纤维间失效的最小安全系数,最小屈曲载荷因子和疲劳安全系数。根据上述计算结果,可得如下结论:

1)叶片结构在纤维失效方面满足设计要求

2)叶片结构在纤维间失效方面满足设计要求

3)叶片在稳定性方面满足设计要求

4)叶片结构疲劳强度满足设计要求

5)叶片粘接胶强度满足设计要求

综合上述,叶片结构性能满足极限载荷和疲劳载荷要求

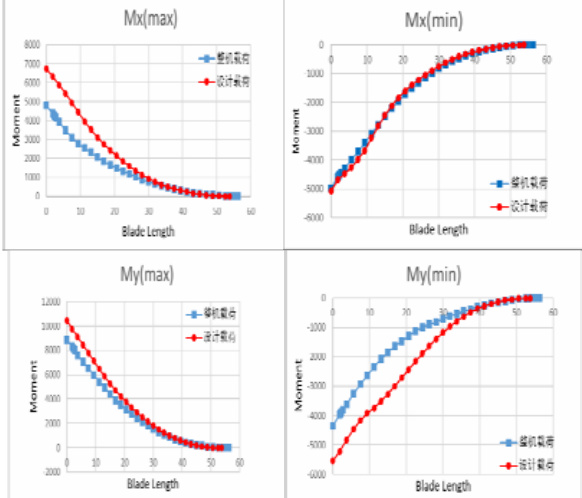

3.1.3 载荷对比

叶片叶尖延长后四个工况下的整机载荷与设计载荷对比,如下图所示

图 1 延长后四个工况下的整机载荷与设计载荷对比

由图可知,在 Mx(min)工况下,叶片长度 15m 之后,设计载荷略小于整机载荷。延长后的安全因子满足要求。

3.2 预期达到的效果

风资源报告中所述,以气象站 Weatherbase 数据库为气象参数输入,得到风电场的平均空气密度为 1.021kg/m 后经风场的实际测量,空气密度为 1.042kg/m3 。机组的年平均风速为 5.23m/s 。

通过增加风轮的扫风面积,即延长叶片的长度,由公式可非常直观地得出增效效果。发电量提升约 7.23‰ 结论与展望

本文设计了基于加装叶尖延长小翼的风电机组发电量提升总体方案,对机组叶尖延长后的叶片进行了全面的结构强度校核,延长后叶片的结构符合设计要求,年发电量提升率最大为 9%,提供一种有效的技术改造方案。本文为叶片的提质增效提供了一定的参考,有如下展望:

(1)选取了 53.8m 长度的叶型进行叶片延长技术的研究,可选取其他叶型进行分析。

(2)所选项目的风机还未正式运行,实际的发电量提升的需要一定时间验证。

参考文献:

[1] 张继全, 陈建林, 吴伟, 等. 风机叶片延长技改后发电机效率提升的数据分析[J]. 能源与节能,2023,(03):45-48.DOI:10.16643/j.cnki.14-1360/td.2023.03.026.

[2]韩斌,赵文超,刘庆元,等.风电机组改造后的评估技术及方法[J].船舶工程,2019,41(S1): 372-374.

[3]袁振强,刘壮.风电机组叶尖延长技术研究及应用[J].应用能源技术,2020,(10):50-54.

[4]PETER M, NICK F, JOYTISHANA J, et al. Endof-life policy considerations for wind turbine blades [J] . Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2022(164): 112538-112544.

[5]ACHILLES M B, THANASIS K B, HERRICOS S. Active control of wind turbines through varying blade ti sweep [J] . Renewable Energy, 2019(131) : 25-36.

[6]段豪祥,张超,朱兴龙.基于叶尖延长的 2 MW 风电机组发电量提升设计方案及验证[J].电气应用,2024,43(01):126-131.

[7] 王大鹏, 孙旗, 苏红飞, 等. 基于叶尖延长的 2 MW 级风机叶片载荷优化控制策略[J]. 电气应用,2024,43(03):105-110.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)