市政PPP 项目全周期监管体系构建

吴罗奔

株洲市城市建设发展集团有限公司

引言:近年来,新型城镇化进程加速,市政基础设施领域对资金的需求持续增长。PPP 模式通过引入社会资本的专业优势与资金支持,成为破解地方财政困境的关键工具。据财政部数据显示,截至 2022 年末,全国市政工程领域PPP 项目累计投资额已突破 15 万亿元,覆盖轨道交通、污水处理、垃圾焚烧等多个领域。然而,项目实践中“明股实债”“绩效虚化”“社会资本退出难”等问题频发,反映出传统分段式监管模式的局限性,本研究旨在为市政 PPP 项目规范化运作提供理论指导,助力城市治理能力现代化[1]。

一、市政PPP 项目全周期监管的逻辑框架

(一)全周期监管的内涵与必要性

市政 PPP 项目全周期监管是指从项目发起至移交的完整生命周期内,通过制度设计、技术工具与多方协作,对项目决策、融资、建设、运营、移交等环节实施动态监控与评价。其必要性体现在:(1)风险防控需求:PPP 项目周期长达 20-30 年,需防范政策变动、市场波动、技术迭代等长期风险;(2)绩效提升目标:通过全流程监管确保公共服务质量与运营效率,避免“重建轻管”现象;(3)公共利益保障:防止社会资本逐利行为损害公众权益,实现经济效益与社会效益平衡[2]。

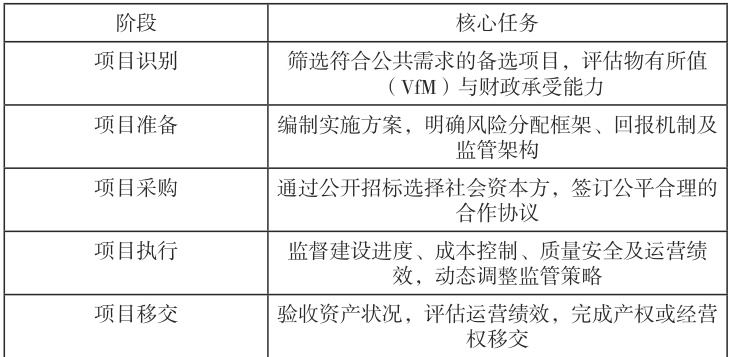

(二)全周期监管的阶段划分与核心任务

根据财政部《政府和社会资本合作模式操作指南》,将监管周期划分为五个阶段,并明确各阶段监管重点(见表1):

二、市政PPP 项目全周期监管体系构建路径

(一)制度维度:完善法规标准与权责清单

(1)强化立法保障: 推动国家层面《PPP 法》或《基础设施和公用事业特许经营法》的专项立法进程,明确项目准入条件(如物有所值评估、财政承受能力论证的刚性门槛)、界定各监管主体(发改、财政、行业主管部门等)的法定职责与权限边界、确立清晰高效的争议解决机制(如专家裁决、仲裁优先),为全周期监管提供上位法依据,消除政策模糊地带。(2)健全标准体系: 针对市政领域(如供水、供热、污水、垃圾处理等)特点,制定统一的项目技术规范,明确建设、运营的质量和安全标准。构建核心绩效评价指标库(KPI),涵盖可用性、服务品质、环境效益、成本效率等维度,并细化评分细则与考核周期。建立科学的风险预警分级标准,对项目识别出的关键风险(如融资风险、市场需求风险、政策变更风险)设定量化阈值,实现风险的早期识别与动态监控。(3)厘清权责清单: 建立“政府 - 社会资本 - 第三方机构”三位一体的监管责任矩阵。政府方侧重政策合规性、公共利益保障及履约监管;社会资本方承担项目履约、信息披露及质量安全主体责任;引入独立第三方机构(如审计、咨询、监理)负责专业评估与监测认证。通过权责清单明确各主体在每个项目阶段的任务与责任,避免多头监管导致的效率低下或职责推诿,也杜绝监管真空地带的产生 [3]。

(二)技术维度:构建数字化监管平台

(1)夯实数据采集层: 在项目建设期与运营期,广泛部署物联网传感器(如位移传感器、应力监测、流量计、水质 / 气体在线监测仪、视频监控),实时采集关键数据:工程建设进度与质量(如混凝土浇筑温度、关键节点影像)、设备设施运行状态(如水泵/ 风机振动、电机温度)、环境指标(如污水厂出水水质、垃圾焚烧排放物浓度)、服务流量(如供水量、用户接入数)等,确保数据源头真实、全面、及时。(2)构建分析处理层: 利用大数据平台整合汇聚项目全周期数据(结构化与非结构化)。基于历史数据与行业模型,构建智能化风险预警模型,对关键指标(如实际投资额与预算偏差率、关键工程节点延期天数、设备故障率骤升、运营成本异常波动、环境指标超标)进行实时比对分析。一旦模型识别出符合预设阈值(如成本超支超 10% 、连续 3 次水质不达标)的异常信号,系统自动触发预警,并推送至相关监管主体启动定向核查程序,提升监管主动性与精准性。(3)赋能决策支持层: 利用区块链技术的不可篡改、可追溯特性,构建监管存证平台。将 PPP 项目核心文件(合同及补充协议)、关键履约数据(绩效付费凭证、调价申请与批复、争议处理记录)、监管过程信息(检查报告、整改通知、处罚决定)进行哈希上链存证。确保所有监管行为与项目履约信息全程留痕、透明可追溯,为监管决策提供权威可信的数据支撑,有效防范合同纠纷与道德风险[4]。

(三)主体维度:强化多方协同治理

(1)推动政府角色转型: 政府监管机构需从传统的“审批管理者”向“规则制定者与利益协调者”转变。重点聚焦于监督项目严格遵守国家法规政策(如土地、环保、价格政策)、确保公共服务供给的普遍性、连续性与质量达标、维护社会公众的合法权益不受侵害。在履约监管中,更注重结果导向(绩效付费)与风险共担原则的落实,减少对市场主体微观经营的不当干预。(2)强化社会资本约束: 建立健全覆盖项目全周期的社会资本信用评价体系。评价指标应包含履约能力(融资到位、建设进度与质量)、运营绩效(服务达标率、成本控制)、合规性(环保、安全、劳工标准遵守)、合作精神(争议解决态度)等。评价结果实时纳入全国信用信息共享平台,实现跨地区、跨部门共享。将严重失信行为(如重大安全事故、恶意违约、偷排漏排)与市场准入、融资授信、评优评先等挂钩,形成强大威慑。

结语:

市政 PPP 项目全周期监管体系构建是深化投融资体制改革、提升城市治理能力的重要课题,通过立法保障、数字化工具与协同治理机制,实现全程防控的监管转型。未来研究可探索 AI 算法在绩效预测中的应用,以及跨区域 PPP项目监管标准的统一化。实践层面,地方政府需要建立专职 PPP 监管机构,完善人才队伍建设,推动市政基础设施领域高质量发展。

参考文献:

[1] 袁榆梁 , 王璐瑶 , 张辰 , 熊玉东 . 全寿命周期下小浪底北岸灌区 PPP 项目监管措施研究 [J]. 治淮 , 2023, (12): 69-71.

[2] 遂宁市人民政府办公室关于加强基本建设项目全生命周期监管工作的通知 [J]. 遂宁市人民政府公报 , 2022, (01): 30-32.

[3] 幸绣程. 政府行为对林业PPP 项目发展的影响机制研究[D]. 北京林业大学 , 2021.

[4] 韩晨璐 , 陆亨伯 , 黄会 , 宋红岩 . 杭州亚运会主场馆 PPP 项目全生命周期监管研究——基于合同核心条款的分析 [J]. 浙江体育科学 , 2021, 43 (03): 1-6.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)