基于Arduino的智能垃圾分类回收装置设计与实践

吴泓邺 指导教师:尚春丽

楚雄市鹿城小学教育集团云荫寺小学

一、引言

(一)研究背景

在全球城市化进程加速的背景下,城市人口密集度不断上升,垃圾产生量呈爆发式增长。数据显示, 我国城市生活垃圾年产量已超 2 亿吨,且以每年约 5%-8% 的速率递增。传统垃圾分类模式依赖人工操作, 效率低下,分类准确性受人工主观判断影响,导致大量可回收物被误归,有害垃圾未妥善分离,既浪费资源, 又加剧环境污染,垃圾分类回收成为生态可持续发展的关键课题。

同时,青少年作为未来科技创新与社会发展的主力军,培养其创新精神与实践能力,引导他们参与生态环境治理,是素质教育与科技教育的重要使命。借助科技手段解决实际环境问题,能让青少年将理论知识应用于实践,增强环保意识与社会责任感。

(二)研究目的与意义

1.目的:利用 Arduino 开源硬件平台,设计一套低成本、易推广的智能垃圾分类回收装置,实现垃圾自动识别、分类投放及数据化管理,为垃圾分类提供高效精准解决方案;通过项目实践,锻炼青少年多学科知识融合应用能力,激发创新思维。

2.意义:社会层面,推广应用可提升垃圾分类效率,助力城市垃圾处理体系优化,促进资源回收与生态保护;教育层面,为青少年科技创新实践搭建平台,推动校园科技教育与环保教育融合,培养具备科学素养与社会担当的人才。

(三)研究创新点

区别于传统人工分类及现有复杂、高成本的智能分类设备,本项目以 Arduino 开源硬件为核心,创新点如下:

1.成本可控:利用开源硬件与通用传感器、执行器,降低研发与推广门槛,适合校园、社区等场景普及。

2.功能集成化:集垃圾识别、分类投放、数据采集上传于一体,可通过拓展模块持续升级。

3.强调青少年参与:从设计到实现由学生主导,贴合青少年认知与实践水平,利于激发创新热情与环保行动。

二、设计思路与原理

(一)设计思路

智能垃圾分类回收装置构建“感知- 决策- 执行- 反馈”完整流程。通过传感器感知垃圾物理特征, 经 Arduino 主控单元分析处理,决策垃圾类别,驱动机械结构分类投放;同时将分类数据实时上传云端, 为垃圾管理提供依据,形成“投放 - 管理 - 监督”闭环。

装置面向校园、小型社区设计,外壳小巧,操作简便。用户投放垃圾时,装置自动启动识别流程, 降低使用门槛,助力培养垃圾分类习惯。

(二)工作原理

1.红外传感器:安装于投放口内侧,作为垃圾投放触发开关。有物体遮挡时输出高电平信号,启动后续识别流程,实现按需启动、节能高效。

2.重量传感器(HX711 模块 + 压力传感器):压力传感器贴合投放平台,垃圾放置后,压力变化转化为电信号,经 HX711 模块处理传输至 Arduino。重量数据辅助判断垃圾“体量”,与图像识别结果结合提升分类准确性。

3.摄像头模块(OV7670):安装于投放口上方,垂直采集垃圾外观图像。利用 OpenCV 库实现图像预处理与特征提取,通过训练简易图像识别模型识别常见垃圾类别。

4.分析处理层(Arduino 主控板):Arduino Uno 接收各传感器信号,运行分类算法。融合处理重量、图像数据判定垃圾类别,算法可持续优化。

5.执行动作层:依据分类结果控制对应舵机转动。装置内按类别设四个垃圾桶,每个桶盖由独立舵机驱动。判定类别后,舵机接收信号开启桶盖,投放完毕后复位关闭。OLED 显示屏实时显示相关信息。

6.数据上传层:ESP8266 WiFi 模块与 Arduino 串口通信,将数据封装后上传至云端服务器。云端平台对数据处理,为管理部门提供支撑,公众也可查询相关数据。

三、硬件设计与搭建

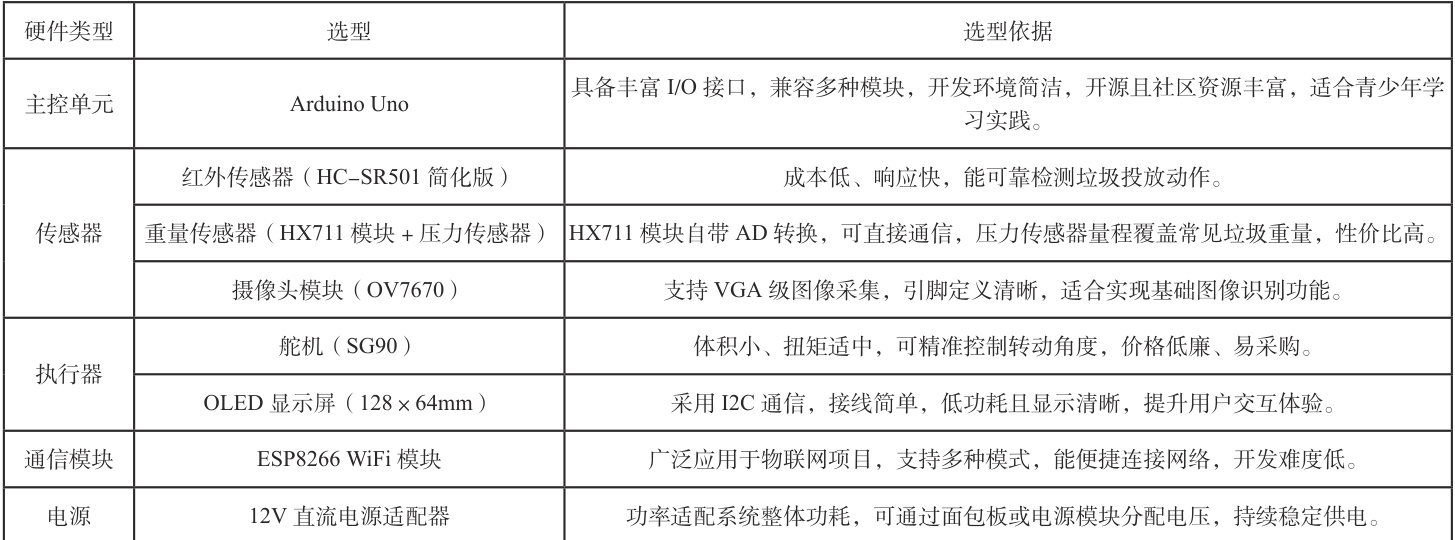

(一)硬件选型依据

(二)硬件连接与电路设计

1.引脚分配与连接逻辑

(1)Arduino Uno 数字引脚 2 连接红外传感器信号输出端,设为输入模式。

(2)重量传感器 HX711 模块时钟引脚(SCK)接数字引脚 4,数据引脚(DOUT)接数字引脚 3。

(3)摄像头模块OV7670 的SDA、SCL 引脚分别接Arduino A4、A5引脚,电源引脚按需求接相应电源。

(4)舵机控制引脚接数字引脚 9,四个舵机共地、共电源。

(5)OLED 显示屏 SDA、SCL 引脚接 A4、A5 引脚,注意地址冲突,电源接 3.3V 或 5V。

(6)ESP8266 模块TX、RX 引脚分别接 Arduino RX(0)、TX(1)引脚,电源接 3.3V,并联电容滤波。

(7)各模块电源引脚严格区分电压等级连接,避免电压干扰。

2.电路防护与优化

(1)电源输入端并联保险丝,加装滤波电容,保障模块稳定运行。

(2)为舵机等大电流设备单独设置电源通路,控制引脚串联电阻保护 I/O 口。

(3)摄像头与 ESP8266 模块天线远离强电磁干扰源,必要时加装屏蔽罩。

(三)装置外壳与硬件安装

1.外壳设计与制作

采用亚克力板,利用激光切割、3D 打印加工。外壳尺寸为 40cm×30cm×50cm,分上层投放区与下层设备区。投放区设四个投放口,对应四类垃圾,投放口上方预留摄像头安装孔,内侧嵌入红外传感器, 投放平台下方安装压力传感器及 HX711 模块。设备区设四个垃圾桶容纳腔,预留舵机安装支架、显示屏安装槽和相关开孔。亚克力板通过螺丝等连接,边缘做倒角处理。

2.硬件安装与调试

先固定 Arduino Uno 及扩展板,连接各模块线路并整理。按设计位置安装传感器与执行器,如红外传感器嵌入投放口内侧,压力传感器粘贴于投放平台底部等。通电前用万用表检测,排除短路等问题;通电后依次测试各模块功能,记录并排查异常。

四、软件设计与实现

(一)程序架构与流程设计

1.程序架构:采用模块化编程,将系统功能拆解为多个函数模块,各模块独立开发调试,通过主程序调用,提升代码可读性与可维护性。

2.主程序流程

(1)初始化阶段:启动串口通信,完成各传感器等初始化,连接网络,网络连接失败时显示屏提示并重试。

(2)循环检测阶段:持续检测红外传感器状态,检测到信号时触发相关函数获取垃圾重量与类别初步判断结果。

(3)分析决策阶段:调用分类决策函数,融合数据判定垃圾类别,输出分类代码。

(4)执行反馈阶段:根据分类代码控制舵机,驱动桶盖开关,同时在显示屏展示信息,上传数据至云端。

(5)复位等待阶段:完成投放后,系统延迟复位,等待下一次触发。

(二)关键功能模块解析

1.传感器数据采集:通过红外传感器、重量传感器和摄像头采集数据,数据融合降低误判概率。

2.图像识别处理:对图像预处理,提取特征与预设特征库匹配,初步判定垃圾类别,需不断优化特征库。

3.分类决策:融合数据,依据预设规则判定类别,规则需经实际测试调整。

4.执行控制:根据分类结果控制舵机,实现桶盖开关,显示屏反馈信息。

5.数据上传与显示:上传数据便于管理部门分析,显示屏展示环保提示等信息。

五、测试与优化

(一)多维度测试方案设计

1.功能完整性测试:模拟校园常见垃圾投放及“干扰垃圾”投放,连续投放 20 组,记录装置运行情况, 统计功能触发成功率,目标≥ 95%,并记录问题。

2.精度与准确性测试:测试重量精度和分类准确率,重量误差率目标≤ ±3%,分类准确率目标

≥ 85%,并明确优化方向。

3.稳定性与可靠性测试:模拟不同环境条件测试装置性能,针对出现的问题采取相应措施。

(二)测试结果与深度优化

1.功能与精度优化

初始存在图像识别误判率高、重量传感器误差大等问题。通过采集更多图像更新特征库、增加图像预处理步骤,以及加装减震垫、增加滤波算法等优化,透明塑料瓶识别准确率提升至 92%,重量误差率降至 ±2%,分类总准确率从 78% 提升至 88%。

2.稳定性与环境适配优化

初始出现 ESP8266 模块断连、摄像头镜头起雾等问题。通过贴散热片、增加“WiFi 心跳检测”, 以及为摄像头定制防雾罩、增加防水胶条等优化,48 小时连续运行无断连,低温高湿环境下图像识别准确率仅下降 3%。

3.用户体验优化

反馈垃圾桶盖开启慢、显示屏提示单一等问题。通过调整舵机控制逻辑、升级交互等优化,响应时间缩短至 1 秒内,用户投放体验提升,学生主动使用意愿提升 40%。

六、教育实践与社会价值拓展

(一)校园科技教育融合

1.课程开发:将项目拆解为子课题融入校本科技课程,学生分组完成相关工作,学习跨学科知识。

2.社团活动:依托科技创新社团组织迭代赛,鼓励学生提出新功能,优化体验并加深环保认知。

3.成果展示:在校科技节设展区,展示装置并邀请师生体验,学生分享研发故事与环保意义。

(二)社区推广与社会影响

1.社区试点:与周边社区合作投放装置,记录居民使用数据,为社区定制宣传方案。

2.环保宣传:组织学生进社区开展科普课堂,演示装置并讲解环保数据,引导居民参与挑战。

3.社会价值:项目提供低成本技术方案,带动家庭、社区关注生态保护,为相关地区推广智能分类提供参考。

七、结论与展望

(一)研究总结

本项目基于Arduino 开源平台,成功设计智能垃圾分类回收装置。通过全流程构建解决传统分类问题, 经优化后装置功能稳定、分类精准(准确率88%)、成本可控(硬件总成本约200 元),适配校园、社区等场景。项目兼具教育与社会价值。

(二)未来拓展方向

1.技术迭代:升级算法,引入轻量级机器学习框架;扩展功能,增加“满溢检测”和太阳能供电模块。

2.推广应用:在区域内多所学校复制装置,搭建数据联盟;与企业合作将装置纳入社区智能分类网络。

3.教育深化:组织跨校研学活动;编写校本教材,推广“科创 + 环保”教育模式。

本项目通过青少年科技创新实践,连接“科技教育”与“生态保护”。期待更多青少年参与,用创新力量为建设美丽中国注入青春动能。

参考文献

[1]张伟 , 王丽娜 . 基于 Arduino 的智能垃圾桶系统设计与实现 [J]. 现代电子技术 , 2022,

45(14): 112-116.

[2]陈明等 . 多传感器数据融合技术在垃圾分类中的应用 [J]. 自动化与仪表 , 2021, 36(5): 89-93.

[3] 教育部 . 《中小学环境教育实施指南(试行)》[Z]. 2020.

[4] 刘洋等 . 基于物联网的社区垃圾管理系统 [J]. 计算机工程 , 2023, 49(2): 278-285.

[5]吴敏 , 周涛 . 青少年 STEAM 项目中跨学科能力培养实践——以“智能环保”主题为例 [J]. 中国电化教育 , 2022(8): 134-140.

[6]国家发改委 . 《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》[R]. 2021.

[7]李静等 . 低成本图像识别在垃圾分类装置中的应用研究 [J]. 传感器世界 , 2020, 26(11):22-26.

[8]赵峰等 . 小学科技创新社团活动设计与实施——以“智能垃圾分类”项目为例 [J]. 实验教学与仪器 , 2023, 40(4): 58-61.

班级:楚雄市鹿城小学教育集团云荫寺小学四年级 8 班 姓名:吴泓邺

指导教师:尚春丽(楚雄市鹿城小学教育集团云荫寺小学)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)